最近話題の農業法人。個人経営の農家が法人化したり、一般の企業が法人を立ち上げて農業に参入したりと、ニュースでもよく聞く単語ですよね。実際に農業法人の数は増加傾向にあります。千葉銀行でも千葉県内の複数の企業と共同で「株式会社フレッシュファームちば」を設立して、田んぼでお米を作る水稲栽培に取り組み始めました。(フレッシュファームちばの活動の様子はこちら)

「なぜ、農業法人の数が増えているのか。」「農業法人の設立にはどんなメリットがあるのか。」解説していきます。

目次

1.農業法人設立のメリットとは?

農業法人の設立には様々なメリットがあります。「個人経営の農家が農業法人を設立する場合」と「一般企業が農業参入のため農業法人を設立する場合」に分けて詳しく見ていきましょう。

1-1.個人経営の農家が農業法人を設立するメリット

まず個人経営の農家が農業法人を設立する場合のメリットを見ていきます。個人事業主として「○○農園」の看板を掲げている農家が、「株式会社○○農園」を設立して法人化するイメージです。主に、以下の5つのメリットが考えられます。

- 経営管理能力の向上

- 対外信用力の向上

- 人材の確保・育成

- 経営承継の円滑化

- 制度上のメリット

1-1-1.経営管理能力の向上

白色申告の個人事業主の場合、納品書や請求書を保存していれば様々な記載を省略できるなど、簡易な記帳が認められていますが、法人の場合では複式簿記での記帳が義務になり、より正確な財務管理が求められます。

手間が増えるというデメリットと捉えられることもありますが、複式簿記での記帳により家計と経営が分離されてお金の流れを明確になるため、経営管理能力が向上するというメリットがあります。

1-1-2.対外信用力の向上

前述の通り、法人化により複式簿記での記帳が義務化され、貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)などの財務諸表の作成が必須になります。裏を返すと法人で経営できているということは、しっかりとした財務管理が行えていることを対外的に示すことになり、金融機関や取引先などに対する信用力を高めることができます。

1-1-3.人材の確保・育成

個人事業主の場合と異なり、法人の場合は従業員数に関わらず社会保険(健康保険や厚生年金保険など)への加入が義務付けられます。保険料の事業主負担は発生してしまいますが、従業員にとっては安心して働ける労働環境が整備されるということになるため、新規採用などによる人材の確保や、長く働いてもらうことにより知識や技術を伝え育成していくといった、人材の確保・育成の両面でメリットがあります。

1-1-4.経営承継の円滑化

個人事業主の農家の場合、長男や娘婿といった後継者が相続によって経営を引き継ぐ場合がほとんどですが、農業法人の場合は構成員、従業員に経営を承継することができるので、意欲ある有能な後継者を親族以外から確保することができるようになります。

また個人事業主の農家では、田んぼや畑などの農地を個人として所有している場合がほとんどで、相続が発生すると農地が複数の相続人に分散されてしまったり、相続人に相続税の負担が発生してしまったりする場合があります。

しかし、農業法人を設立して農地を法人に所有させることができれば、相続が発生することもなくなり、経営承継を円滑に進めることができるようになります。

- ※法人として農地を所有するには、農地所有適格法人の要件を満たし農業委員会の許可を得る必要があります。

1-1-5.制度上のメリット

個人事業主の農家の場合、農業所得には“所得税”がかかりますが、法人化した場合は“法人税”が適用されます。所得税と法人税では適用される税率や条件が異なるため、所得額や条件によって法人化した方が税制面でメリットが出る場合があります。

その他、欠損金の繰越控除が9年間(個人は3年間)まで認められたり、日本政策金融公庫の制度融資、農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の貸付限度額が、個人3億円に対し法人10億円になったりといったメリットもあります。

1-2.一般企業が農業参入のため農業法人を設立するメリット

全国的に問題になっている耕作放棄地の増加や農業者の高齢化(地域農業の担い手の減少)といった社会問題への貢献や、農業ビジネスの収益化を目指した先行投資などを目的に、企業が農業法人を設立して農業に参入する事例が増えてきています。

一般企業が農業参入のため農業法人を設立することには以下のようなメリットがあります。

- 農地所有のための要件を満たしやすい

- 他企業と共同で参入できる

それぞれ詳しく見ていきます。

1-2-1.農地所有のための要件を満たしやすい

一般企業が農業参入のため農業法人を設立することには、「農業による売り上げが全体の売り上げの半分以上を占めること」「株式の譲渡制限がある」といった農地を所有するための農地法上の要件を満たしやすいというメリットが挙げられます。

農地の所有を必要としない農業に参入する場合は、農地法上の要件を考慮する必要はないのですが、将来的に農地を所有して事業を拡大していく計画がある場合は、別法人として農業法人を設立しておくことで、事業展開がスムーズになります。

- ※農地法上の要件を満たした法人を農地所有適格法人と呼びます。農地所有適格法人については後ほど詳しくご説明します。

1-2-2.他企業と共同で参入できる

別法人として農業法人を立ち上げる場合では、地域の複数企業で共同出資して合弁企業とすることもできます。合弁企業を立ち上げることで、耕作放棄地の増加や農業者の高齢化(地域農業の担い手の減少)といった地域の社会問題に、地域で連携して取り組めるというメリットがあります。

それぞれの企業が持つノウハウや販路を生かすことで農業ビジネスの収益化につなげられる可能性が広がります。

2.そもそも農業法人とは?

これまで農業法人の設立メリットを解説してまいりましたが、そもそも農業法人とは何でしょうか。農業法人とは、“学校法人”や“医療法人”などのように法的に定められた名称ではなく、農業を営む法人に対して任意で使用されているものです。

以下のように農業法人には様々な法人形態のものがあります。

2-1.会社法人

「会社法人」とは、“株式会社”に代表される利益を上げること(営利)を目的とした法人形態で、会社法に基づき設立される法人です。株式会社の他に、「合名会社」「合資会社」「合同会社」という持分会社と呼ばれる会社法人があります。(※新設はできませんが、2006年の会社法施行以前に有限会社であった会社である特例有限会社も存在します。)

会社法人形態の農業法人は、さらに「農地所有適格法人(旧:農業生産法人)」と「その他の農業法人」に分けられます。

2-1-1.農地所有適格法人(旧:農業生産法人)

「農地所有適格法人」とは農地法上の呼称で、農地法が定める一定の要件を満たした、農地を所有して農業経営を行うことができる法人のことを指します。

例えば、法人として農地である田んぼを所有し、お米を育てる水稲栽培に取り組むためには、農地所有適格法人の要件を満たす必要があるということになります。

- ※実際に農地を所有するには、「農地所有適格法人」の要件を満たした上で各市町村に設置されている農業委員会に許可を得る必要があります。

※「農地所有適格法人」は、2016年4月の農地法改正以前「農業生産法人」という呼称でした。

<農地所有適格法人の要件> ※2018年6月現在法令

| 項 目 | 要 件 |

|---|---|

| 法人形態 | 株式会社(公開会社でないもの)、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社 |

| 事業内容 | 主たる事業が農業(自ら生産した農産物の加工・販売等の関連事業を含む)[売上高の過半が農業による] |

| 議決権 | 農業関係者が総議決権の過半をしめること |

| 役員 | 「役員の過半が農業に常時従事する構成員であること」かつ「役員または重要な使用人が1人以上農作業に従事すること」 |

2-1-2.その他の農業法人

会社法人形態の農業法人の中には、農地所有適格法人ではないその他の農業法人も存在します。農地を所有して農業を営むためには、前述の通り農地法が定める農地所有適格法人の要件を満たす必要がありますが、養鶏・養豚といった畜産や、観賞用植物(花き)やきのこ類などを育てる施設型農業など、農地(田んぼ、畑、牧草放牧地など)を利用しない農業の場合は、農業法人を設立しなくても企業は直接農業に参入できるためです。(金融機関など事業内容が法律で規制されている企業を除く)

また、農地が必要な農業の場合でも、農地を貸借して農業を営む場合には、農地所有適格法人である必要はありません。以下のような要件を満たしたうえで各市町村の農業委員会の許可を得られれば、地元の農家から法人として田んぼを借りて農業を営むということも可能です。

- 賃借契約に、「農地を適切に利用しない場合に契約を解除する」という趣旨の解除条件が付されていること

- 集落での話し合いへの参加、農道や水路の維持活動への参画といった、地域における適切な役割分担のもと農業を行うこと

- 業務執行役員または重要な使用人が1人以上農業に常時従事すること(農作業に限られず、マーケティング等経営や企画に関するものであっても可)

2-2.農事組合法人

農事組合法人とは、自ら農業を営む個人又は農業に従事する個人(農民)の共同組織で、農業協同組合法(農協法)に基づき設立される法人です。営利を目的とする会社法人とは異なり、農事組合法人は「農業生産について協業を図ることにより、組合員の共同の利益を増進すること」を目的としており、協同組合的な意味合いが強い法人と言えます。

農事組合法人の事業は「1.農業に係る共同利用施設の設置、農作業の共同化に関する事業」、「2.農業の経営」、及び「1.2.に附帯する事業」に限られており、1.の事業を行う農事組合法人を1号法人、2.の事業を行う農事組合法人を2号法人とも呼びます。

2号法人は、農地法上の農地所有のための要件を満たしているため、農地所有適格法人でもあります。2号法人の場合、事業税が非課税になるなどの税制面のメリットもあります。

<農事組合法人の概要>

| 項 目 | 内 容 |

|---|---|

| 事業内容 |

|

| 組合員資格 |

|

2-3.農地所有適格法人数の推移

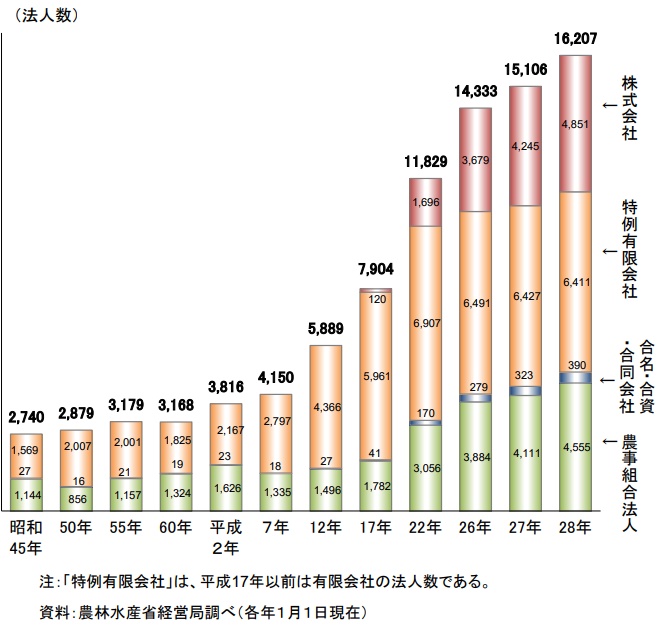

以下は、農林水産省経営局調べ(各年1月1日現在)の農地所有適格法人数の推移です。2009年(平成21年)の農地法改正以降、農地所有適格法人の数が拡大していることが分かります。特に株式会社の農地所有適格法人が増加しています。

3.農業法人設立の手順

農業法人を設立する時には、まずどの法人形態にするのかを検討する必要があります。個人経営の農家が法人成りしたり、一般企業が農業法人を立ち上げたりする場合は「株式会社」が一般的ですが、農家の仲間と立ち上げる場合などには「農事組合法人」も選択肢に入ります。

手続き等に関して必要なサポートは、各都道府県の農業会議や農業法人協会等で行っていますので、農業法人設立を検討されている方はまず相談してみましょう。

詳しい手続きについては、農林水産省ホームページを確認してみてください。

http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/seturitu_tetuzuki.html

4.まとめ

2009年の農地法改正以降、設立が増えている「農業法人」。個人経営の農家の方が農業法人を設立する場合、一般企業が農業参入のため農業法人を設立する場合、それぞれにおいて様々なメリットがあります。

個人経営で農業を営んでいる方、一般企業で農業参入をご検討しているご担当者の皆さま。農業法人の設立をご検討してみてはいかがでしょうか。千葉銀行では「農業」を成長分野と捉え、専担者を配置するなど積極的に取り組んでおります。是非、お気軽にご相談ください。