目次

閉じる

- 第1部

- 第2部

- 第3部

目次

閉じる

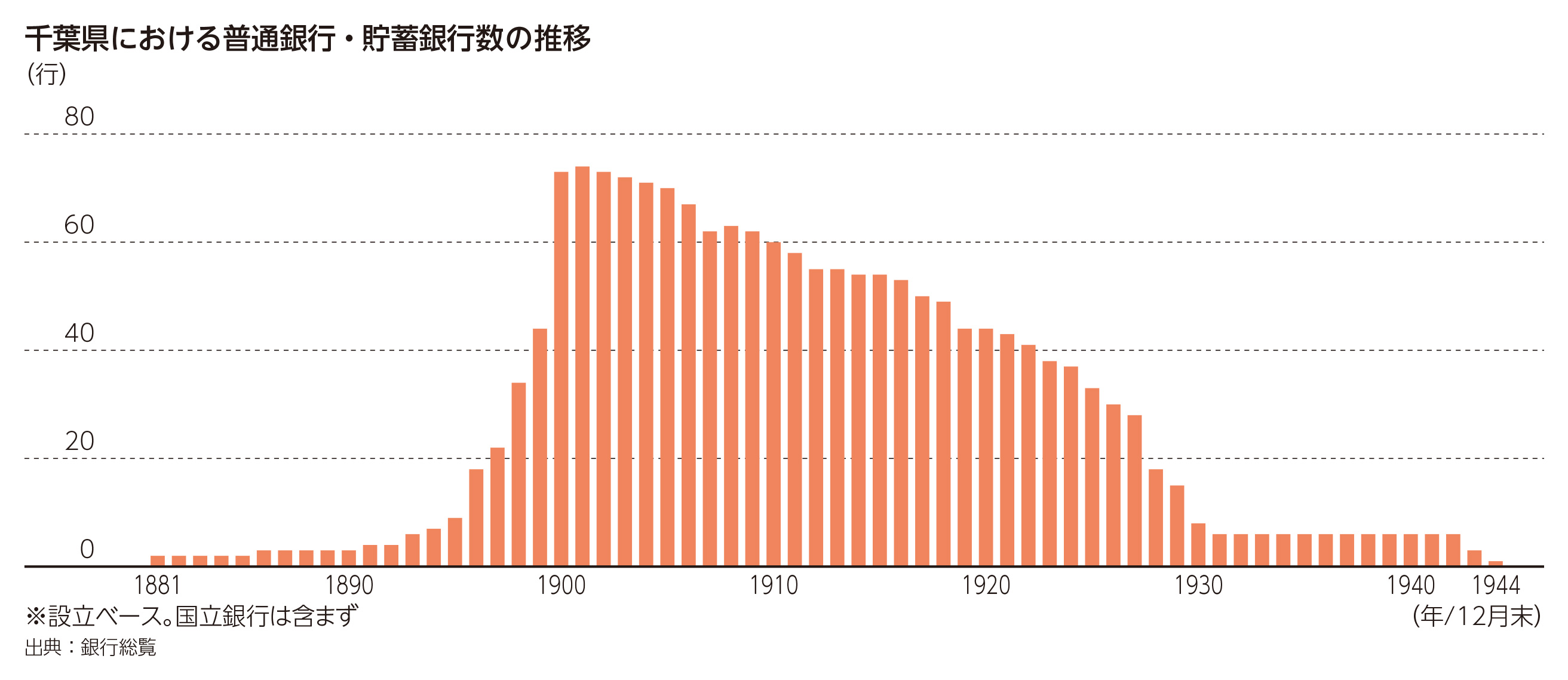

明治から大正にかけ、わが国では政府主導で銀行合同(当時は合併・営業譲渡などを総称して「合同」といった)が勧奨された。

第1期は1902~1913年とされ、日露戦争の特需とその後の反動不況の時期であった。この間に314行の普通銀行が消滅したが、合同によるものは46行であった。

第2期は1914~1920年頃で、第1次世界大戦景気と重なる時期であった。普通銀行も好況の恩恵を受け、資本の増強によって経営基盤が安定した。単独増資や中小銀行の合同も目立った。第2期の合同による消滅は135行、存続は115行、新設は9行であった。

第3期は1926年までで、戦後不況に加え、1923年に発生した関東大震災が追い打ちをかけた苦難の時期であった。経営基盤の強化を目的として、中小のみならず大規模な銀行の合同も促進された。第3期に合同に参加した普通銀行・貯蓄銀行は914行にのぼり、消滅が531行、存続が383行であった。

県内でも第2期から合同が盛んになり、1925年には33行にまで数を減らした。

1927年、昭和金融恐慌※5が起こると各地で取付け騒ぎが発生し、銀行合同の流れも加速した。銀行の自発的な動きに加え、政府による指導も強まっていった。1928年に施行された「銀行法」では最低資本金が定められ、これに満たない無資格銀行に対しては合同による増資を勧奨したため、1932年には普通銀行の数が538行にまで減った。

県内に本店を置く銀行も減少を続け、1931年には千葉合同銀行、第九十八銀行、東金銀行、小見川農商銀行、野田商誘銀行、千葉貯蓄銀行の6行のみとなった。千葉県における銀行合同には、県当局からの強力な勧奨があったほか、のちの千葉銀行初代頭取古荘四郎彦(ふるしょう しろうひこ)も尽力した。

1931年の満州事変や翌年の5・15事件によって、わが国が軍事行政へと移行するなかで、1936年5月、政府は「一県一行主義」の銀行合同方針を打ち出した。地方銀行の経営基盤を強化することによって預金の吸収を容易にし、生産力拡充資金の調達と国債の円滑な消化を促すことが狙いであった。

1937年7月に日中戦争が勃発し、同年9月の「臨時資金調整法」※6や、1942年5月の「金融事業整備令」のもと政府による金融統制が強まると、短期間のうちに銀行合同が進み、一県一行に集約されていった。また、都市銀行も同様で、合併によって巨大銀行の成立をみることとなった。

こうして1941年末に186行あった普通銀行は、1945年末には地方銀行53行、都市銀行8行の計61行にまで整理された。

※5 昭和金融恐慌

第1次世界大戦の戦後不況と関東大震災の震災手形の不良債権化によって銀行の経営状態が悪化していたことに加え、片岡直温蔵相の「東京渡辺銀行が破綻した」との失言が引き金となって金融不安が表面化し、中小銀行を中心として各地で取付け騒ぎが発生した。

※6 臨時資金調整法

国内の資金を日中戦争に振り向けるため、設備資金の貸出には政府の許可が必要となるなど、金融統制の端緒となった法律。