目次

閉じる

- 第1部

- 第2部

- 第3部

目次

閉じる

2019年12月に中国・武漢市で初めて確認された新型コロナウイルス感染症は、翌年、パンデミック(世界的流行)を引き起こした。感染拡大防止のため、多くの国で渡航や外出が制限され、人どうしの接触機会が著しく減少したことで、世界経済は短期間のうちに深刻な減速局面に陥った。

供給面では、生産活動や物流の停滞により、さまざまな物資が不足したほか、ロックダウン(都市封鎖)によるグローバルサプライチェーンの分断も発生した。また、観光や宿泊、航空など対面サービスの需要が著しく縮小するなど、需給両面で大きな影響があった。

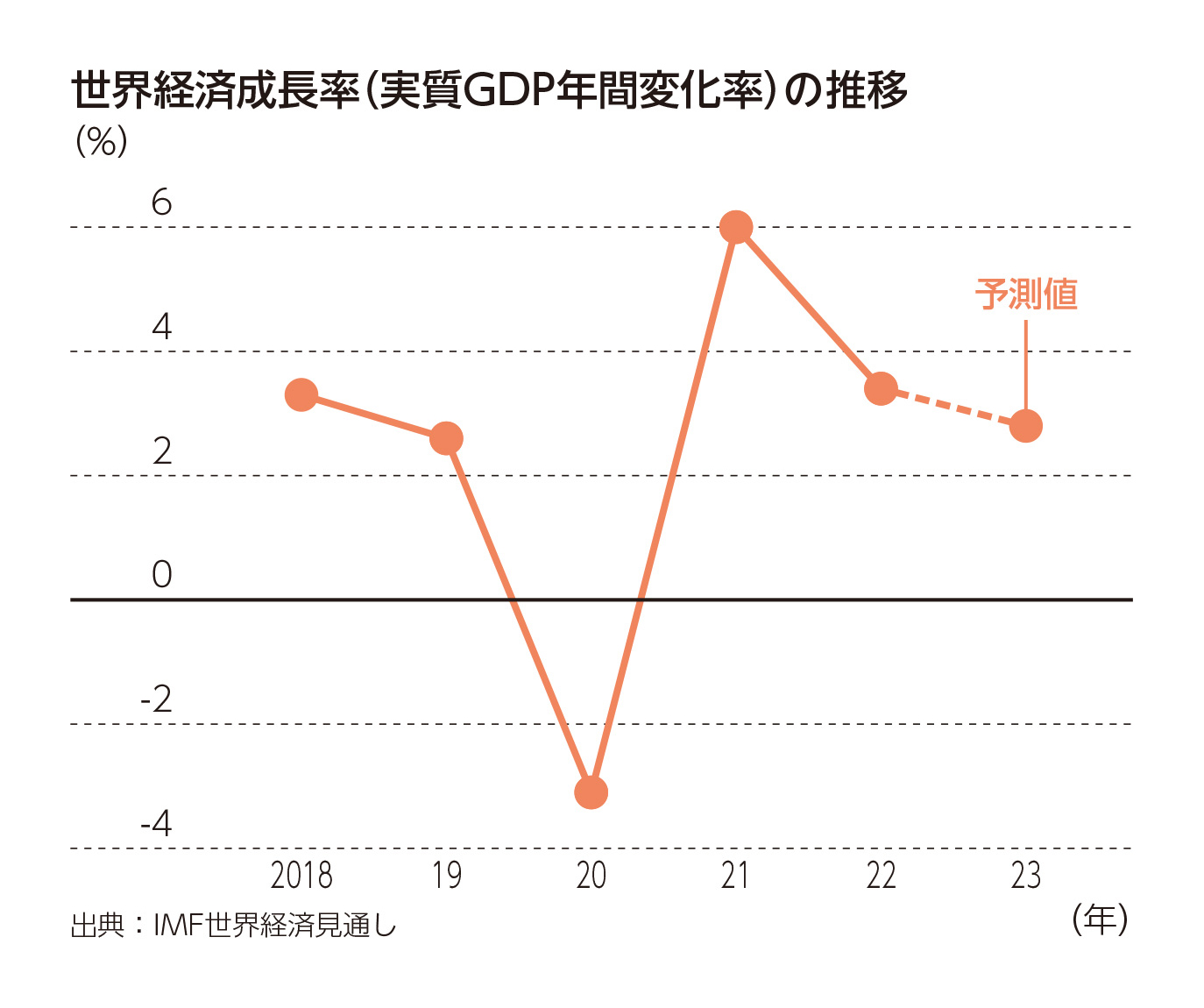

新型コロナウイルスの感染拡大に起因する世界的な経済危機(いわゆるコロナショック)により、2020年の世界経済成長率※4は前年比▲3.1%を記録、米国では失業率が戦後最高水準に達し、中国の実質GDP(国内総生産)も2020年1-3月期が初のマイナス成長となった。

2020年12月以降、各国でワクチン接種が進んだことで徐々に人流・物流に関する制限が緩和されていき、社会経済活動にも回復の動きがみられた。半導体不足など供給制約による下押しはあったものの、2021年の世界経済成長率は再びプラスに転じた。

その後も感染抑制と経済活動の両立によって、消費や投資行動を中心とした景気回復が持続するが、2022年2月以降はロシアのウクライナ軍事侵攻が下振れ要因となり、回復ペースは大幅に鈍化した。中国のゼロコロナ政策もサプライチェーンを通じて世界経済に波及し、世界情勢の不確実性が高まっていった。

わが国でも2020年1月に初めて新型コロナウイルスの感染者が確認されると、首都圏ほか大都市圏を中心に感染が広がっていった。政府はただちに新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、4月7日には東京、大阪など7都府県に対して「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(特措法)に基づく緊急事態宣言※5を発出した。同月16日には対象を全都道府県に拡大し、不要不急の外出自粛や飲食業者等への休業要請などによって社会経済活動は大幅に制限された。すべての地域で宣言が解除されたのは5月25日であった。

また、4月には「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の大型補正予算が成立した。この緊急経済対策の規模は117.1兆円にのぼり、その中身は、マスク・消毒液の確保、治療薬・ワクチンの開発支援、事業者向け持続化給付金・家計向け特別定額給付金の支給、民間金融機関による実質無利子・無担保融資制度の創設、地域活性化のためのGoToキャンペーン事業など、国民生活の維持と経済再生に重きが置かれた。以降も数次にわたり補正予算が組まれ、医療提供体制の強化や事業者支援に向けた追加対策が実施された。

日本銀行も5月より、2021年3月末を期限として①CP・社債等の買入れ、②新たな資金供給手段を加えた新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペ※6からなる「新型コロナ対応資金繰り支援特別プログラム」を開始した(その後、期限が1年間延長され、中小企業向け施策のみ最終的に最長2023年3月末まで延長された)。

わが国経済は、緊急事態宣言下の2020年4-6月期に実質成長率が戦後最大の落ち込みを記録した。7月以降は、経済活動の再開と各種政策効果、海外経済の回復に伴って持ち直し傾向に転じたものの、コロナ禍前の水準を下回る状況が続いた。国内ではその後も感染力の強い変異株の登場などにより感染拡大の波が繰り返され、2021年1、4月には再び政府より緊急事態宣言が発出された。

新型コロナウイルス感染症のまん延で社会経済活動が制限されるなかでも、金融機関は社会機能の維持に不可欠なインフラとして、金融サービスの提供を維持していくための事業継続体制がとられた。

金融庁は2020年2月、金融機関に対して、従業員の健康状態の確認や発症した際の対処、影響を受けている事業者や顧客への適切な対応を求める要請文を発出したのを皮切りに、その後も情勢に応じた要請を行った。その内容は、店頭での感染防止対策、従業員の出勤体制、手形・小切手業務の緊急時における柔軟な取扱い、住宅ローン等の条件変更への迅速かつ柔軟な対応、事業者の資金繰り支援など、多岐にわたった。

一方、全国銀行協会も「お客さまや職員の健康と人命保護を最優先としながら必要なサービスを可能な限り継続して提供していく」とし、感染が拡大した同年3月や緊急事態宣言の発出時には、さまざまな感染対策や業務運営体制についての申し合わせ事項を公表した。

新型コロナウイルス感染症のまん延は、企業活動や学校教育、市民生活に大きな変化をもたらした。

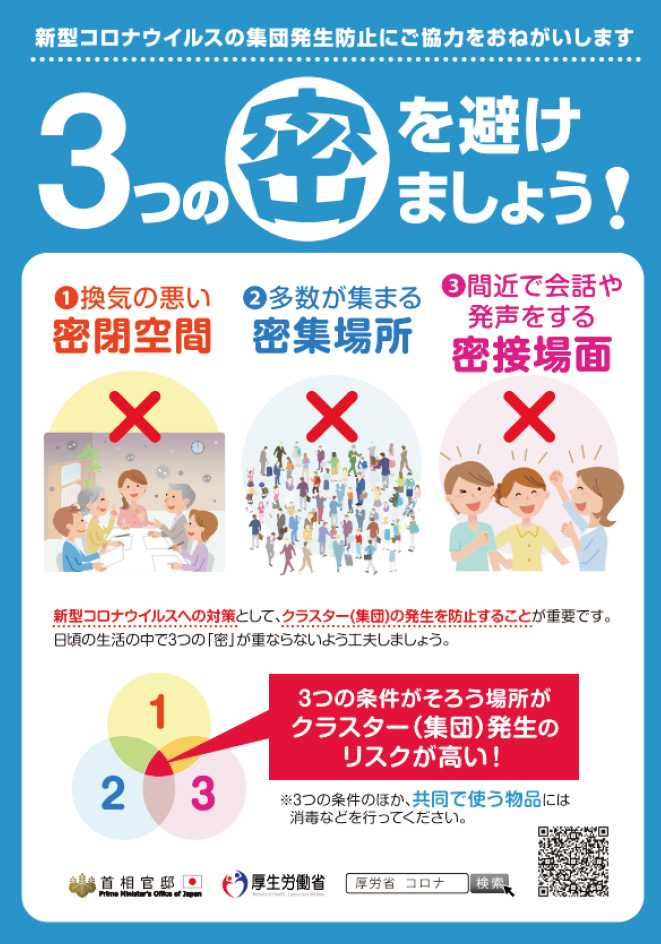

政府が基本的な感染対策として、「3つの密(密閉・密集・密接)の回避」を呼びかけたことで、ビジネス社会においてはテレワークやリモート会議が定着し、教育現場でもオンライン授業の導入が進んだ。また、飲食業界ではフードデリバリー市場が急成長し、宅配代行サービスが普及した。このほか、社会全体でデジタル化が急速に進み、非接触の利点を生かしてキャッシュレス決済も浸透していった。

世間では「ウィズコロナ」という言葉が使われるようになり、手洗い・手指消毒、咳エチケット、小まめな換気など、感染対策を日常生活に取り入れた新しい生活様式が定着した。さらには、在宅勤務が広がったことで首都圏から地方に本社機能を移転する企業や、生活拠点を都市部と地方に持つ二拠点居住者が増えるなど、コロナ禍の社会ではワークスタイル、ライフスタイルそのものを見直す動きが顕在化していった。

首都圏に位置する千葉県では、新型コロナウイルスの感染者数も高水準で推移し、これまで政府が発出した3度の緊急事態宣言のすべてで対象区域に指定された。

海外渡航制限によるインバウンド需要の急ブレーキに加え、緊急事態宣言下では県境をまたぐ往来の自粛、飲食業等への休業・時短営業要請などにより、県内の観光・宿泊業、飲食業は大きな打撃を受けた。その後も収束が見通せないなかで、産業へのマイナスの影響は地域や業種を問わず広がった。

ちばぎん総合研究所が行った県内企業へのアンケートでは、2020年度に経常利益が減益となった企業は半数を超え、特にサービス業や陸運業など、非製造業の落ち込みが目立った。その後も波状的な感染拡大によって景況感の改善も一進一退が続いた。

一方、コロナ禍で在宅勤務が定着したことなどにより、若い世代を中心に移住先に千葉県を選ぶ傾向が目立つようになった。総務省の「住民基本台帳人口移動報告」によると、千葉県は2019~2020年度にかけての人口流入を示す転入超過数が1都3県で唯一増加したほか、年代別では20代と30代の増加が顕著であった。住環境の良さに加え、通勤・通学の交通利便性の高さ、首都圏での相対的な地価の安さなどが評価されており、今も東京や地方からの受け皿となっている。

2022年2月に始まったロシアによるウクライナへの軍事侵攻は、重大な人道危機だけでなく経済成長の減速とインフレの加速を招いた。両国は食料やエネルギーなど一次産品の主要な輸出国であったため、紛争の影響による供給不足から国際価格が高騰した。さらに、原材料や部品の調達制約は企業活動を圧迫し、商品・製品価格への転嫁で物価が上昇していった。

両国による紛争の長期化は、資源に乏しいわが国の経済を直撃し、資源価格の高騰や円安を背景とした物価高が鮮明となった。

※4 世界経済成長率

国際通貨基金(IMF)が発表している世界の実質GDPの年間変化率。季節調整による遡及改定がある。

※5 緊急事態宣言

内閣総理大臣が緊急事態の際に特措法に基づいて発する布告。期間と都道府県ごとの区域を定めて発出し、対象となった区域では外出自粛や施設使用制限に関する協力要請などの緊急事態措置を実施する。

※6 新型コロナウイルス感染症対応金融支援特別オペ

企業等の資金繰り支援のため、民間債務の差入担保の範囲内および中小企業等への新型コロナウイルス感染症対応融資残高の合計額を限度に、日本銀行が金融機関に対し金利0%でバックファイナンスする資金供給オペレーションのこと。