目次

閉じる

- 第1部

- 第2部

- 第3部

目次

閉じる

わが国経済は1950年代後半からめざましい成長を遂げた。「神武景気」(1954~1957年)、「岩戸景気」(1958~1961年)と言われる二つの好況期には、堅調な内需に支えられ、火力発電、鉄鋼、石油化学の基幹系から自動車、家電などの耐久消費財まで幅広い分野で盛んに設備投資が行われ、さまざまな技術革新へとつながった。

また、国民の所得水準が向上し、「三種の神器」(白黒テレビ、電気洗濯機、電気冷蔵庫)や「新三種の神器(3C)」(自動車、クーラー、カラーテレビ)に象徴される消費社会が到来した。

この時代、長期にわたり内需主導の経済成長が続いた背景には、急速な工業化によって農村部から都市部へと労働力が移っていき、こうした流入世帯が新たな耐久消費財の需要を生み出すという好循環があった。一方、大企業と中小企業の生産性の格差が問題となったほか、製造業に比べ非製造業の生産性向上が鈍く、卸売物価が安定するなかでも消費者物価が上昇を続けるというひずみも生じた。

1959年に戦後初めて対米貿易が黒字になると、諸外国から輸入制限の撤廃を求める声が高まっていった。

貿易為替の自由化には国内で慎重な意見もあったものの、政府は1960年6月に「貿易為替自由化計画大綱」を発表し、開放経済体制への移行を決めた。その後、1963年2月に関税及び貿易に関する一般協定(GATT)11条国、翌年4月には国際通貨基金(IMF)8条国に移行した。同じく、1964年4月に経済協力開発機構(OECD)に加盟したことで、わが国は先進国の仲間入りを果たした。

高度経済成長を牽引する投資・輸出関連部門に効率的に資金を配分していくうえで、当時の金融制度は有効に機能した。特に金利規制によって金融機関は過度な金利リスクにさらされることなく、長期の設備資金貸出にも積極的に対応した。

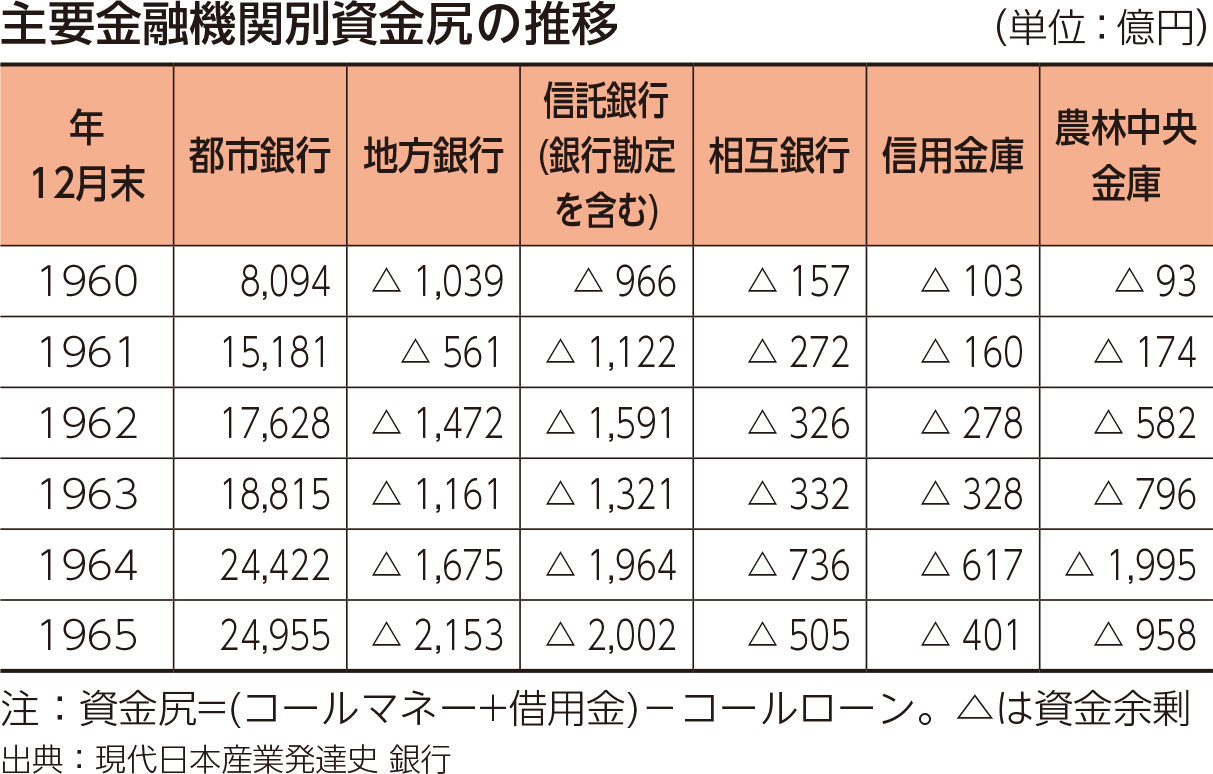

企業の資金調達において金融機関借入が過大な状態をオーバーボローイングと呼び、高度成長期においてはこの傾向が顕著であった。当時、多くの企業がメインバンクとする都市銀行では恒常的に与信超過の状態にあり、資金不足を主に日本銀行や地方銀行などからの借入れで賄っていたことから、これをオーバーローンと呼んだ。

長い間、オーバーローンの都市銀行と、資金余剰の地方銀行・相互銀行とで資金偏在が生じていたことから、一部の地方銀行では東京や大阪など資金需要の旺盛な地域での資金運用に注力するようになっていった。

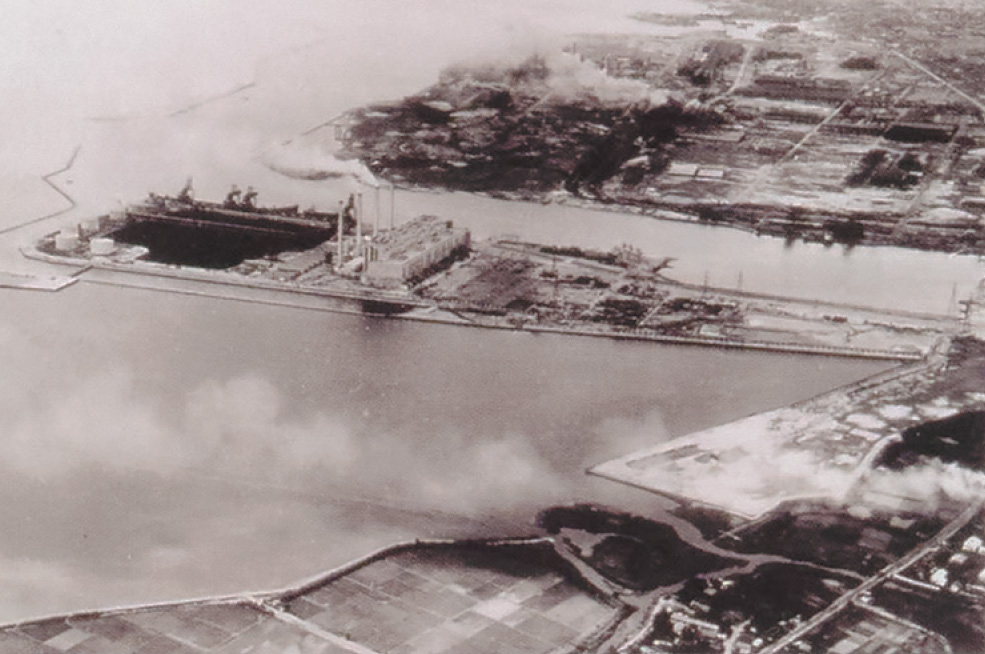

1950年、川崎製鉄(現・JFEスチール)が千葉市今井町地先の元日立航空機工場跡地に進出を決定したことで、京葉工業地帯の形成が始まった。1953年には東京電力(現・東京電力ホールディングス)が川崎製鉄の南側に60万kWの火力発電所の建設を決め、1959年に完成した。

こうして基幹産業が相次いで進出したことで、遠浅の海面埋め立てによって土地造成が容易な京葉臨海地域一帯は、高度経済成長を支える基礎資材の供給基地として広く認知された。その後、1960年に京葉臨海工業地帯造成計画が策定され、造成範囲は東葛飾郡浦安町(現・浦安市)から君津郡富津町(現・富津市)にまで拡張された。なお、1965年に八幡製鐵(現・日本製鉄)君津製鐵所が操業を開始すると、1971年までに同社社員やその家族2万人以上が北九州市から君津市に移住した。

当時、巨額な土地造成資金を調達するため、「千葉方式」と呼ばれる開発方式が考案された。これは、①県が「公有水面埋立法」による埋立権を取得して漁業補償と埋め立て工事を実施する、②進出企業に造成地の分譲を予約してその前納金として埋め立て工事の進捗に応じた工事代金を負担させる、③後背地の公共施設の整備費用は進出企業も分担する、というもので、地元自治体の費用負担を抑えることで早期の大規模開発が実現した。

なお、京葉臨海工業地帯の造成にあたり支払われた漁業補償金は、1963年末までに260億円にのぼり、この補償金をめぐって金融機関の預金獲得競争は熾烈を極めた。

臨海部の開発が進む過程で、1958年に県は内陸地域に661haの工場用地を造成する方針を打ち出した。その後、1960年には3,300haまで計画が拡張された。企業誘致は出足こそ好調であったものの、結果として造成が進んだのは臨海工業地帯の後背地となる東葛、葛南、千葉の各地区で、進出企業も機械、金属、化学など重化学工業関連が主であった。

この時期の工場誘致を支えたものに、約2,000億㎥の埋蔵量と推測される天然ガスの存在があった。特に産出量の多かった茂原地区には東洋高圧工業(現・三井化学)が進出するなど、内陸化学工業の発展をもたらした。

臨海部を中心とする工業化の進展により、千葉県の製品出荷額は1950年の245億円から1965年には7,171億円と、15年間で29倍となり、この間の全国平均を大きく上回った。県別でみても26位から11位へと上昇した。その後も出荷額は増加を続け、1975年には全国6位となり、千葉県は全国有数の工業県へと変貌した。