目次

閉じる

- 第1部

- 第2部

- 第3部

目次

閉じる

当行は昭和30年代に二つの大きな困難に直面した。1958年に表面化した不正融資事件(いわゆるレインボー事件)と、1960年に起きた労働争議である。

不正融資事件発覚の数年前から、当行は都内の新興企業やレジャー産業などへの貸出を増加させていた。背景には、千葉県の産業構造が転換期にあり、農業・漁業向けが中心であった県内貸出が伸び悩んでいたこと、千葉県への進出企業の多くが都市銀行や長期信用銀行をメインバンクとする大企業で、貸出機会に恵まれなかったことの影響があった。

こうした都内企業への貸出は不良債権となるものが多く、その典型例が銀座でレストランなどを経営していた「レインボー」であった。1958年3月の同社社長の逮捕によって、12億円近い不正融資が明るみとなり、国会でも「千葉銀行問題」として取り上げられた。古荘頭取は引責辞任し、同年5月の株主総会でほぼ全役員が退任する事態となった。また、財務の毀損によって、当行は大蔵省から決算承認銀行※4に指定された。

もう一つの困難が銀行史上まれにみる労働争議であった。当行は不正融資による業績不振もあって1954年以降、賃上げを見送っていたが、1960年8月にようやく「給与体系改定案」を発表した。この案は、従業員組合の要求額を上回るものであったが、ベースアップを3年半(7期)で段階的に行い、しかも2年後の業績により再検討する点において、一括賃上げを求める組合側と真っ向から対立した。交渉は難航し、9月10日には従業員組合がストライキ権を確立し、13日より指名ストを開始した。その後、時限スト・全日ストと争議は長期化した。10月27日からは地方労働委員会※5の会長が仲介に入り、ついに11月4日、スト突入から53日ぶりに労使問題は解決に至った。

1958年5月、古荘頭取の後任として日本銀行監事大久保太三郎(おおくぼ たさぶろう)が第2代頭取に就任した。大久保頭取は経営方針の大綱に、①サービス精神と意欲の向上、②明朗で清潔な職場の建設、③綱紀の粛正、を掲げた。また、業務運営においては、預金増強、不良債権の回収整理、貸出の良化、人事管理の改善、店舗の整備を挙げ、経営再建に取り組むとした。

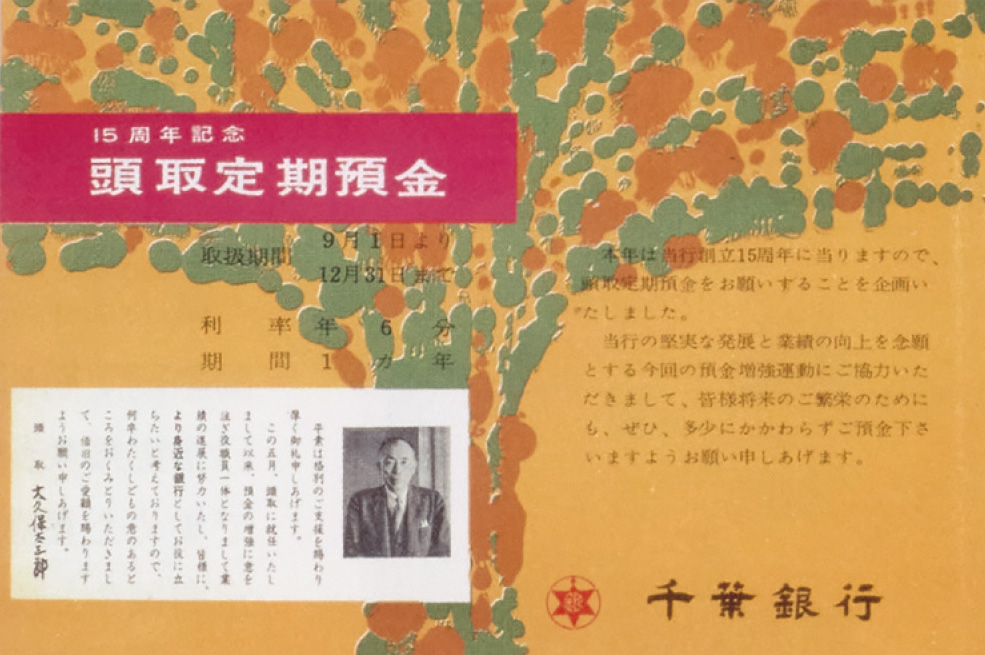

なかでも預金の増強は当行の信用回復の証しとなるものであり、役職員一丸となって推進した。創立15周年記念定期預金として投入した「頭取定期預金」も奏功し、総預金は1958年8月末の312億円を底に、同年12月末には346億円と低迷前の水準にまで回復した。

不良債権の回収整理にあたっては、東京支店に融資分室を設け、専任担当者を配置したほか、1959年9月に担保不動産の整理促進を図る目的で「総武土地」(現・総武)を設立した。また、審査担当者の育成や貸出先信用調査能力の向上を図るため、1960年5月から事業審査講習会、翌年6月から信用調査実務研修会を開始し、1962年5月には審査部内に信用調査課を新設した。

当行では創立当初に「暫定事務の大綱」を制定して以降、事務規定の見直しを行っておらず、営業店ごとの独自ルールも存在していた。そこで1955〜1963年にかけ、「計算編」「為替編」「出納編」など7編からなる「事務取扱基準」を制定した。

併せて、営業店への事務機器の導入も進めた。1958年12月に普通預金会計機を4か店に導入し、1960年2月から導入店舗を全店に広げていった。また、当座預金会計機、電動計算機、硬貨計算機、複写機などの各機器も順次導入していったことで、事務処理のスピードや正確性が格段に向上した。

なお、事務体制も1959年2月より、ユニットシステム(テラーを中心とした小単位で受付・出納事務を完結する方式)に変更した。

資金運用の原資となる預金を継続して確保、増強していくため、1958年に「千銀リレー定期預金」(自動継続定期預金)、1959年に「千銀積立定期預金」、1961年に「千銀住宅積金」「期日指定預金」を相次いで投入した。1962年4月に募集を開始した「千葉県振興定期預金」は、集まった預金を県内の貸出に還流するとして予想以上の反響があった。

一方、貸出は、県内回帰で1960年以降、年20%前後で増加した。県の制度融資や信用保証協会の保証制度を積極的に活用しながら、京葉臨海工業地帯への進出企業やその関連先など、地道に新規開拓を続けた結果であった。なお、1963年9月末の業種別貸出残高シェアによると、鉄鋼・金属・機械・化学などの重工系が全体の約33%を占め、それまで主要であった食料品製造業が約10%にまで低下するなど、県の産業構造の転換とともに当行の貸出内容も大きく変化していった。

1963年3月の当行創立20周年を機に、大久保頭取は経営再建を果たしたとして退任し、大久保頭取と同時期に日本銀行から招聘され、当時副頭取を務めていた岩城長保(いわき ながやす)が第3代頭取に就任した。

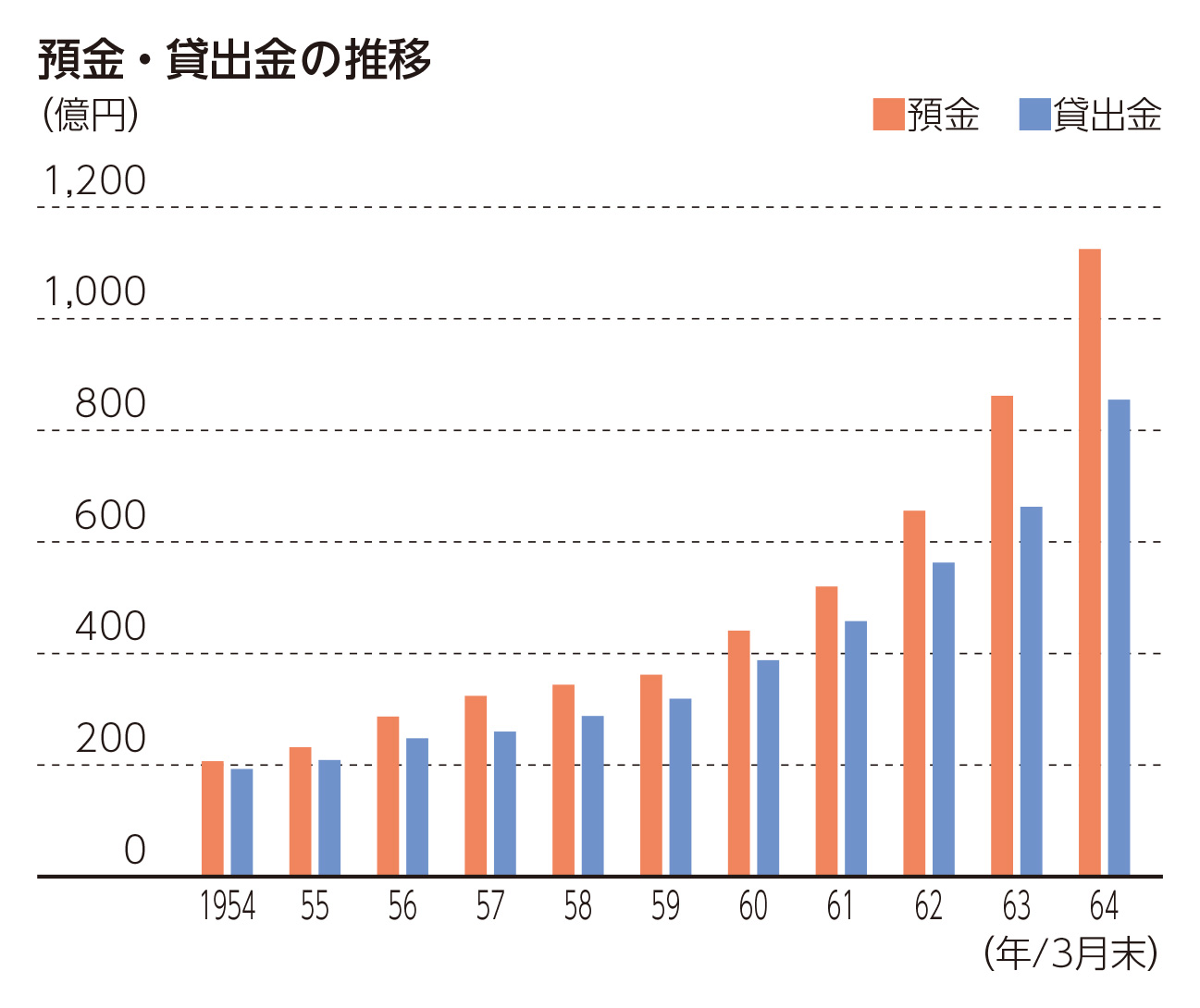

全役職員の再建努力によって業績低迷から脱却した当行は、1961年3月末に総預金が500億円に到達し、1963年9月末には1,000億円の大台を突破した。

※4 決算承認銀行

経常収支率が78%を超え、決算について当局の承認を要するとされた銀行。当行はレインボー事件発覚後の1958年度決算でピークの89%となっていた。

※5 地方労働委員会

各都道府県に設けられた、労働者と使用者間の紛争を解決するための公正・中立な行政機関。