目次

閉じる

- 第1部

- 第2部

- 第3部

目次

閉じる

当行では、業務別研修やジョブローテーションを効果的に行い、実践力のある人材を早期に育成していくことを目的として、早くから行員一人ひとりの業務スキルやキャリアパスの見える化に取り組んできた。

2011年10月に導入した業務スキル判定については対象者や実施内容・回数等を見直しながら、制度をより深化させていった。2014年10月以降、営業店に在籍するマネージャー以下の行員に対して年1回実施し、なかでも経験の浅い若手行員に対しては独自のスキルチェックシートを用いた5段階(未経験・メタル・ブロンズ・シルバー・ゴールド)のレベル判定によって、研修体系など階層別の育成基準を設けた。また、2015年度より入行3~6年目までの行員の実施回数を年2回に増やしたほか、2016年度からは対象に嘱託とパートタイマーを加えた。

2021年3月には、タレントマネジメントシステム「タレントパレット」を導入した。これにより、職員一人ひとりのキャリアや経験、業務スキル、希望業務、研修履歴などの人事情報が一元化・可視化されたほか、自身や所属長が自由にシステムにアクセスできるようにしたことで、自己啓発や人事マネジメントに生かされた。また、このシステムには拡張性があり、前述の業務スキル判定などの機能を実装していったほか、公開する人事情報の範囲、閲覧権限も広げていった。

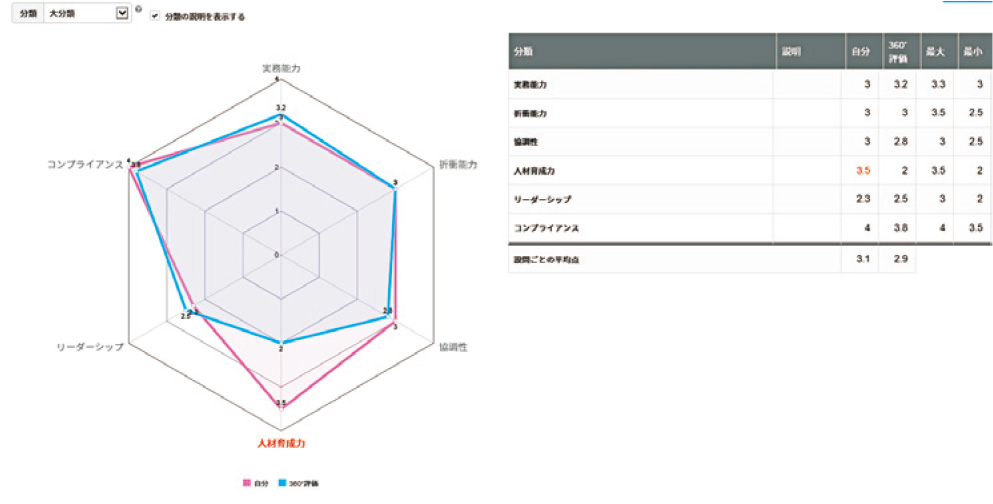

同年12月には、一部の本部役職員を対象にタレントパレットを使った360度評価を試行実施した。これは、所属グループを基本として職位に関係なくグループ内の上司や同僚に対する評価を行うもので、評価コメントは被評価者本人が閲覧できるようにした。多面評価によって自己評価とのギャップに気づき、さらなる成長へとつなげていくことをねらいとした。この試行を経て、営業店においても2022年8月に360度評価を取り入れた。

2022年10月、新入行員など一部の職員を対象に企業内大学「ちばぎんアカデミー」を開校した。これは、複数のツールにまたがっていた学習コンテンツを集約し、業務やスキルに応じて一人ひとりに合わせた育成プログラムを提供するクラウド型サービスとなっており、2023年4月より対象を全従業員に拡大した。

組織としての持続的な成長、職員の主体的なキャリア形成、プロフェッショナル人材の育成などを目的として、2018年7月に人事コースの見直しを図った。従来のG・Cコース制※22を廃止し、転居を伴う異動の有無のみで区分する総合職・エリア総合職の選択制に移行した。新コースでは担当職務の一本化によって全職員がすべての銀行業務を取り扱うこととし、職階上限の差異も撤廃した。

活力ある組織づくりを進めていくうえで、職場でのコミュニケーションの活性化にも取り組んだ。

在宅勤務の増加や時間外労働の削減などによって職場でのコミュニケーション機会が減っていることを受け、2019年度より、所属長と部下職員による「1on1Talk(ワンオンワントーク)」※23をスタートさせた。1対1で向き合う場を設けることで、部下に日頃の業務やプライベートでの悩みなどを打ち明けてもらい、その解決策や今後のキャリアパスをともに考える場としている。なお、スタートにあたっては、全所属長に対して研修を実施し、取組みの目的や話題の設定、部下の話を傾聴する姿勢等について理解を促したうえで、双方にとって有意義なものとなるよう指導した。2022年度からは面談者を直属の上司や業務キャップにまで広げたほか、推奨実施頻度を期中1回から月1回に増やすなど、よりきめ細かな対応ができるよう一部運用の見直しを行った。

一方、スーツ、ネクタイ、制服といった銀行員の固定的なイメージを払拭し、職場でのコミュニケーションの活性化や自由で柔軟な発想を引き出す職場風土の醸成を目的として、執務時の服装に関するルールを段階的に改めていった。

2020年1月より、本部等の職員を対象として毎週金曜日にノーネクタイを推奨するとともに、顧客対応のない本部役職員においては私服勤務も可とする「カジュアルフライデー」を開始した。2021年5月からは曜日、営業店を特定しない「通年ノーネクタイ」と、本部役職員向け「カジュアルエブリデー」に変更し、定着している。私服での執務にあたっては、TPOに合わせた服装、ビジネスパーソンとしてふさわしい服装とした以外はドレスコードを設けず、本人の自律性に委ねている。

内外環境の変化等を踏まえ、2022年4月に人事制度および退職金・年金制度の大幅な改定を行った。

「年功・年次運用の排除、適材適所、抜擢登用の実現」「職位・職務・専門性をより重視する処遇体系の構築」を基本方針とし、以下の改定を行った。

リーダー階層を本部機構、営業店のすべての職位(支店長・副支店長、部長・副部長、担当部長等)に登用可能としたほか、年次にとらわれず適材適所の配置を行えるようにした。

職責に応じた処遇体系とするため、行員継続制度の対象に支店長を加えた。

職員一人ひとりの多様な人生設計に対応し、老後生活の安定を図る「持続可能な制度」への見直しを行った。

老後の生活設計を立てやすくするため、退職一時金の支給水準を引き上げた。

専任行員に対する一律の専任加算金を見直し、行員と同じく働きぶりや組織への貢献を退職一時金に反映させるよう制度を一本化した。

多様なライフプランに対応するため、これまでの10年保証付終身年金を廃止し、年金受給者が受給期間(5・10・15・20年)を選択できる確定年金に移行した。

現役時代の働きぶりや組織への貢献が反映されるよう、退職金制度と同じポイント制を導入した。

定年退職まで一貫した制度とするため、年金原資積上げ終了年齢(資格喪失年齢)を55歳から60歳に引き上げた。

※22 G・Cコース制

職務範囲や対応職階によってコース分けされた人事制度。職務範囲は、Gコースがすべての銀行業務、Cコースが事業性融資の渉外活動を除くすべての業務としている。また、Cコースの最上位の職階はマネージャーと規定している。

※23 1on1 Talk

上司と部下が定期的に1対1で対話をして相互のコミュニケーションを深める取組みのこと。仕事の話題に限定せずに自由に話し合うことで上司が部下の現状を把握して、部下の成長を促す。

※24 行員継続制度

55歳達齢後も対象となる職位の在任期間に限り、専任行員ではなく行員として処遇する制度。