目次

閉じる

- 第1部

- 第2部

- 第3部

目次

閉じる

2006年に国連が「責任投資原則」(PRI:Principles for Responsible Investment)※38を提唱したことをきっかけに、機関投資家のあいだでは気候変動問題やサプライチェーンにおける労働問題などへの対応を含めた企業の持続可能性を評価するESG投資※39が広がっていった。

わが国においても2015年に年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)がPRIに署名し、大手機関投資家等がこれに続くようになると、企業側も株主利益の追求のみならず、ESGを重視した経営を行うことが時代の趨勢となっていった。

当行においては、2017年11月に頭取を委員長とする「ESG推進委員会」(現・サステナビリティ推進委員会)を立ち上げ、課題認識とその対応について協議し、適切な情報開示に努めていくとした。

当行では、店舗を新設・移転する際に太陽光・風力発電や屋上緑化を取り入れるなど、環境に配慮した店舗づくりを進めていった(2023年3月末時点で環境配慮型店舗数は19)。

また、営業車両についても、水素を燃料にCO2を排出しない新型燃料電池自動車を2015年5月に本店営業部に導入したほか、200台以上を電気自動車やハイブリッド車に切り替えた。

この時期、本支店では節電効果のあるLED照明への交換を進め、営業店の電飾ポスターケースも順次LED仕様に変更した。さらに、夏季・冬季の一定期間は役職員のクールビズ・ウォームビズによる節電対策を行った。

なお、2016年10月、当行は千葉県が創設した「CO2CO2(コツコツ)スマート宣言事業所登録制度」※40のプレミアム・コースに県内金融機関として初めて登録された。

当行は、農業を成長分野と位置付け、これまで各種商談会によるビジネスマッチングや6次産業化※41の支援などを通じて地域農業の振興に積極的に関わってきた。

一方で、全国有数の農業県である千葉県においても担い手の減少や耕作放棄地の増加といった問題が深刻化していたことから、新たに地域の中核企業等との共同出資により農業法人を設立し、農業経営に参画することとした。

こうして、2018年3月に誕生した農業法人「フレッシュファームちば」は、市原市内で水稲栽培を開始した。先進的な農業機械を使った効率的な農作業や法人経営による大規模化に取り組み、近隣農家や就農希望者との交流を深めながら持続可能な農業の新モデルを目指している。

なお、初年度に約2haであった耕作地は年々広がっており(2023年4月1日時点で11.6ha)、近年では収穫した米を原料とした餅や甘酒などの製造も手掛けている。

ESG投資の拡大で機関投資家のコーポレートガバナンスに対する関心が高まるなか、当行では社外役員の客観的かつ公正な視点を取り入れ、積極的な経営情報の開示などに努めてきた。

2013年6月に社外取締役1名を選任したのに続き、2015年6月には新たに女性社外取締役2名を迎えた。同年8月には、社外取締役が委員の過半数を占める経営諮問委員会(2018年より、指名・報酬・経営諮問委員会)を設置し、重要な経営課題や取締役候補者の選任・報酬案等を審議する体制とした。なお、2018年には全取締役に占める社外取締役の比率を3分の1に引き上げた。

2015年6月に東京証券取引所が策定した「コーポレートガバナンス・コード」(CGコード)※42の適用が開始されると、当行はその年のコーポレート・ガバナンスに関する報告書にて、CGコードの全原則をコンプライ(遵守)していることの表明と、その取組状況を公表した。その後、2018年と2021年にCGコードが改訂された際もすべてコンプライしていることを表明し、2021年の改訂では、取締役と監査役のスキルマトリックスを開示した。

取締役会については2015年度より毎年度実効性評価を実施している。2018年度は外部機関を活用し、インタビューやアンケートに基づいて定量面と定性面から総合的に評価する方法を採用した。

また、2018年4月、当行の情報開示に係る考え方、開示方法・体制について定めた「情報開示方針」を策定し、ホームページやディスクロージャー誌で開示した。これは、金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」の改正を踏まえての対応で、従来の「ディスクロージャー・ポリシー(情報開示方針)」をより発展させた内容とした。

2019年7月には、新たにコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方や方針、枠組みなどを定めた「コーポレート・ガバナンスに関する方針」を策定した。

なお、2021年6月に役員の報酬体系を見直し、ストックオプションの廃止と取締役への譲渡制限付株式報酬制度※43、役員賞与の導入を行ったほか、相談役のポストを廃止した。

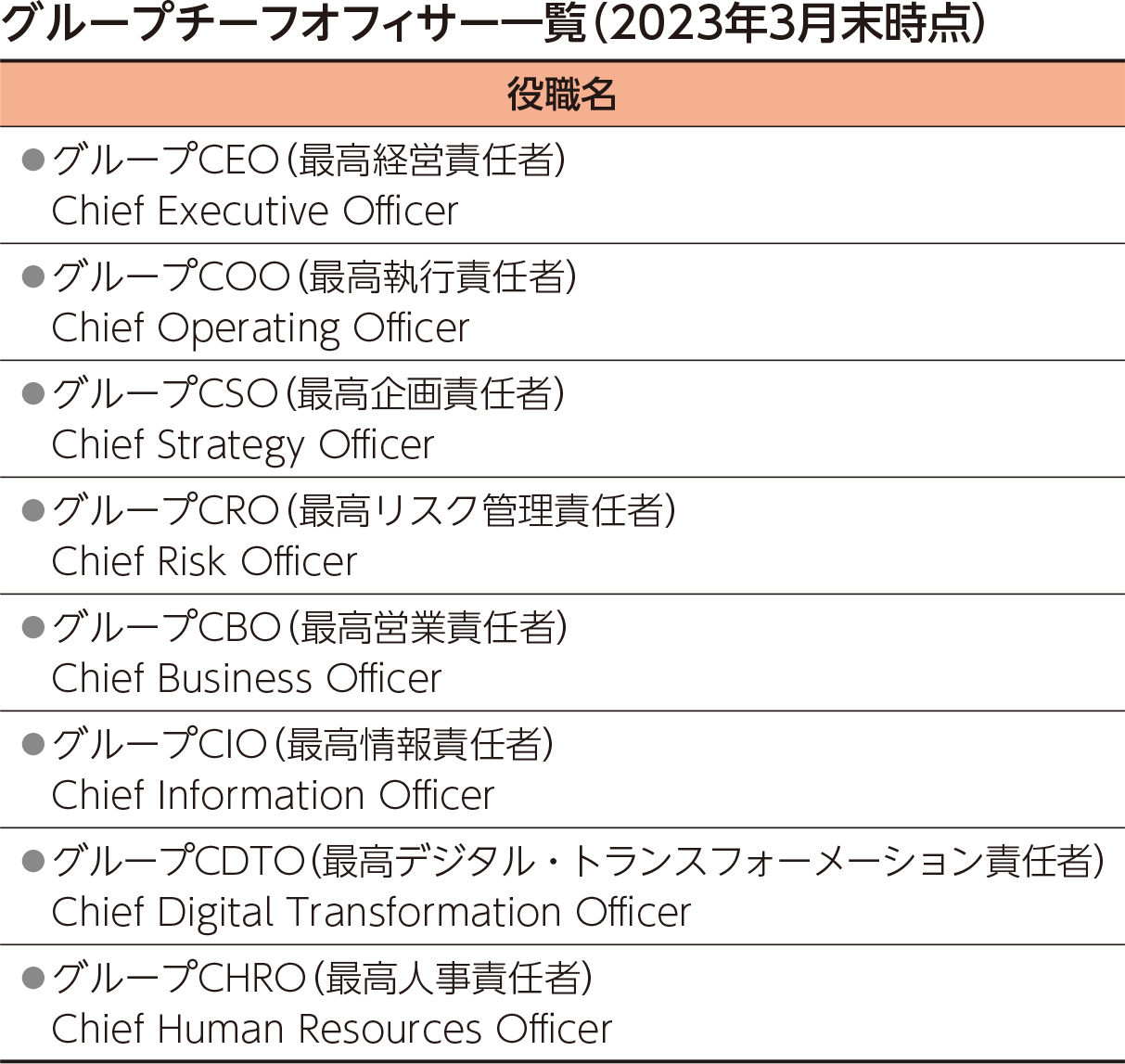

2018年6月、当行は「グループチーフオフィサー制」を導入し、グループ統合的な経営管理体制に移行した。グループチーフオフィサーはそれぞれの所管分野においてグループ全体の責任者であり、グループCEO(最高経営責任者)が全体を統括するかたちでグループ一体経営を推進している。

なお、2020年4月にグループCDTO(最高デジタル・トランスフォーメーション責任者)を、2021年4月にグループCHRO(最高人事責任者)を新たに配置し、グループチーフオフィサーは現在8ポストとなっている。

さらに、2022年2月には、グループ会社に対する管理方法など、グループ運営の基本的な枠組みを定めた「グループ会社管理規程」を制定した。銀行の担当執行役員と業務所管部長がグループ各社の役員を兼務するほか、「グループ統括委員会」「グループ推進会議」「グループ会社リスク・コンプライアンス会議」を通じて各社の経営状況等を把握し、管理・監督を強化している。また、銀行の監査部署が各社の内部監査を担うことでグループ全体の業務の適正性を確保している。

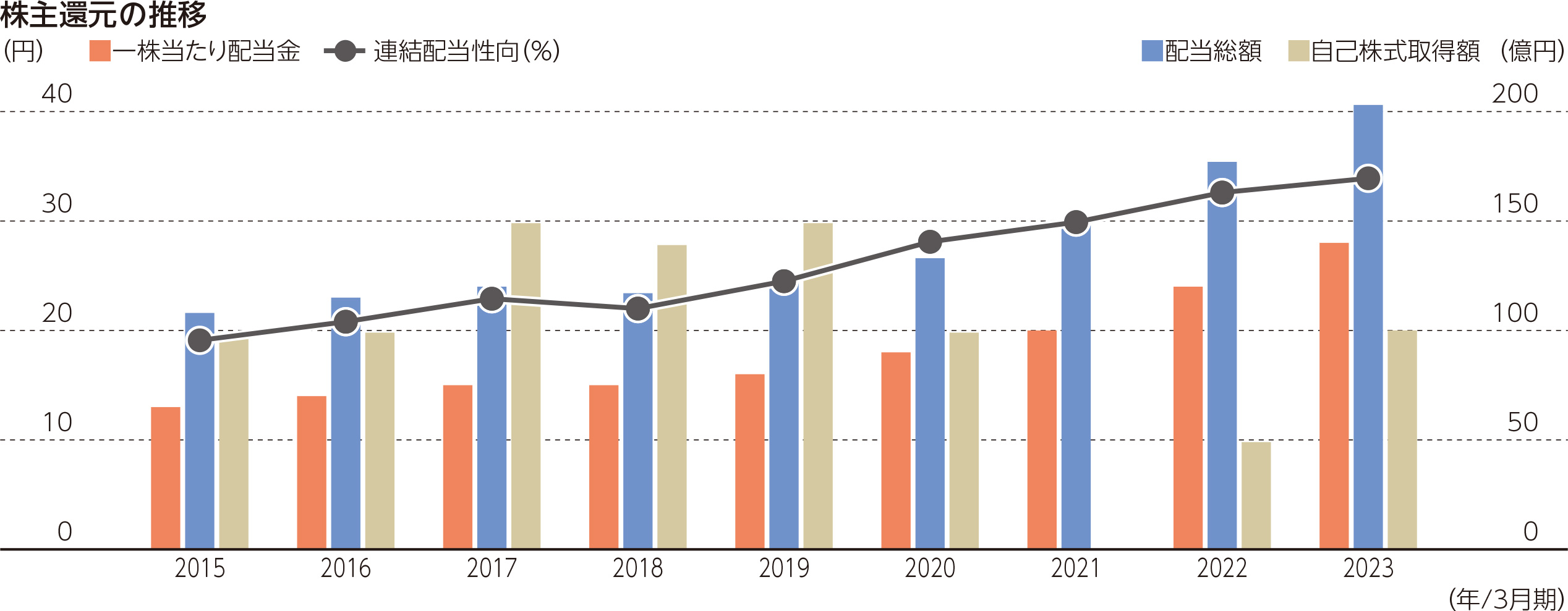

ESG投資の広がりやCGコードへの対応などを踏まえ、当行では株主との対話を重視した多面的なIR活動に一層注力するとともに、成長に向けた投資と健全な資本基盤のバランスを考慮した株主還元に努めた。

2014年頃には株主構成に占める外国人投資家の割合が25%近くに高まったことで、欧州・北米・アジア向けの海外IRでは、頭取、経営企画部長、IR担当らが一度に複数都市を回って多くの投資家と交流する機会を設けた。また、証券会社主催のコンファレンス(外国人投資家との個別ミーティング)にも積極的に参加した。

国内では、株主総会や投資家向け決算説明会(ラージミーティング、スモールミーティング)、個人投資家向け会社説明会、機関投資家との個別面談に加え、2015年4月より、新たに「IR Day」をスタートさせた。ここでは、従来の施設見学会や中期経営計画説明会を発展させるかたちで、毎回具体的な経営戦略や重点施策をテーマに選び、対面、電話会議、WEB形式で50名程度のアナリストと建設的な対話を行っている。

こうした投資家向けIRイベントでは、フェア・ディスクロージャー・ルール※44に則り、説明資料や主な質疑応答を日本語と英語でホームページに公開している。また、2019年度からはディスクロージャー誌の内容を拡充し、新たに価値創造プロセスや当行グループの強みなどを盛り込んだ「統合報告書」を発行している。

なお、当行の自己資本は量・質とも健全な水準を維持しており、バーゼルⅢ移行後の自己資本比率規制や流動性比率規制等の水準もクリアしている。そのうえで安定配当と機動的な自己株式取得による株主還元を行っており、2014~2022年度にかけて一株当たり配当金を15円(記念配当含む)増やしたほか、自己株式取得を889億円(計1億2,452万株)実施した。なお、同期間に自己株式の消却も計6,000万株(発行済株式総数の6.8%相当)行った。

さらに、株主優待制度も拡充した。2016年度よりTSUBASAアライアンスに参加する第四北越銀行、中国銀行、伊予銀行、東邦銀行(2021年度より群馬銀行、2023年度より滋賀銀行が追加)の地元特産品を選べる「TSUBASAアライアンス共同企画特産品コース」を、2021年度よりSDGs達成に貢献する団体・基金に優待品相当額を寄付する「寄付コース」を、2022年度よりちばぎん商店が取り扱う地域産品を選べる「C-VALUE特別企画特産品コース」を追加し、長期安定株主の獲得と満足度向上を図った。

2022年4月、東京証券取引所の市場区分見直し※45に伴い、当行は市場第一部からプライム市場に移行した。これは、当行が多くの機関投資家の投資対象になり得る十分な規模の時価総額を有するとともに、今後も引き続き高いガバナンス水準を備えた企業を目指していくための選択であった。

※38 責任投資原則(PRI:Principles for Responsible

Investment)

機関投資家が投資活動や株主行動を行う際に、ESG(Environment=環境、Social=社会、Governance=企業統治)課題を考慮することを求めた6つの投資原則とその前文のこと。

※39 ESG投資

ESGに配慮した企業に投資を行うこと。

※40 CO2CO2(コツコツ)スマート宣言事業所登録制度

省エネルギー対策や再生エネルギーの導入等、地球温暖化対策に積極的に取り組む千葉県内の事業所を千葉県が「CO2CO2(コツコツ)スマート宣言事業所」として登録し、その取組みを広く紹介する制度。登録要件に応じて事業者は「スタンダード・コース」と「プレミアム・コース」を選択できる。

※41 6次産業化

6次とは、1次×2次×3次の掛け合わせであり、生産者(1次産業)が、製造・加工(2次産業)やサービス業・販売(3次産業)にも取り組むことで、生産物の価値を高め、生産者の所得向上を目指す取組みのこと。

※42 コーポレートガバナンス・コード(CGコード)

企業に自律的な対応を促すため、実効的なコーポレートガバナンスの実現に資する主要な原則を取りまとめたもの。

※43 譲渡制限付株式報酬制度

一定期間の継続勤務を条件に譲渡制限の付いた自社株式を交付するインセンティブ報酬制度。

※44 フェア・ディスクロージャー・ルール

投資家間の公平性の確保を目的として、上場企業等が特定の第三者に未公表の重要情報を提供する場合、同時に(意図的でない伝達の場合は速やかに)当該情報を公表しなければならないというルール。

※45 東京証券取引所の市場区分見直し

投資家の利便性向上、上場企業の持続的な企業価値向上の動機付けの観点から、従来の市場第一部、市場第二部、マザーズおよびJASDAQの4つの市場区分を「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」の3区分に再編したもの。