目次

閉じる

- 第1部

- 第2部

- 第3部

目次

閉じる

総預金1兆円を目前にした1974年10月、2年ぶりに50億円の株主割当増資によって、資本金を150億円とした。その後も、1977年10月と1982年4月に株主割当・公募・無償交付をセットにした増資を行い、資本金を255億円とした。

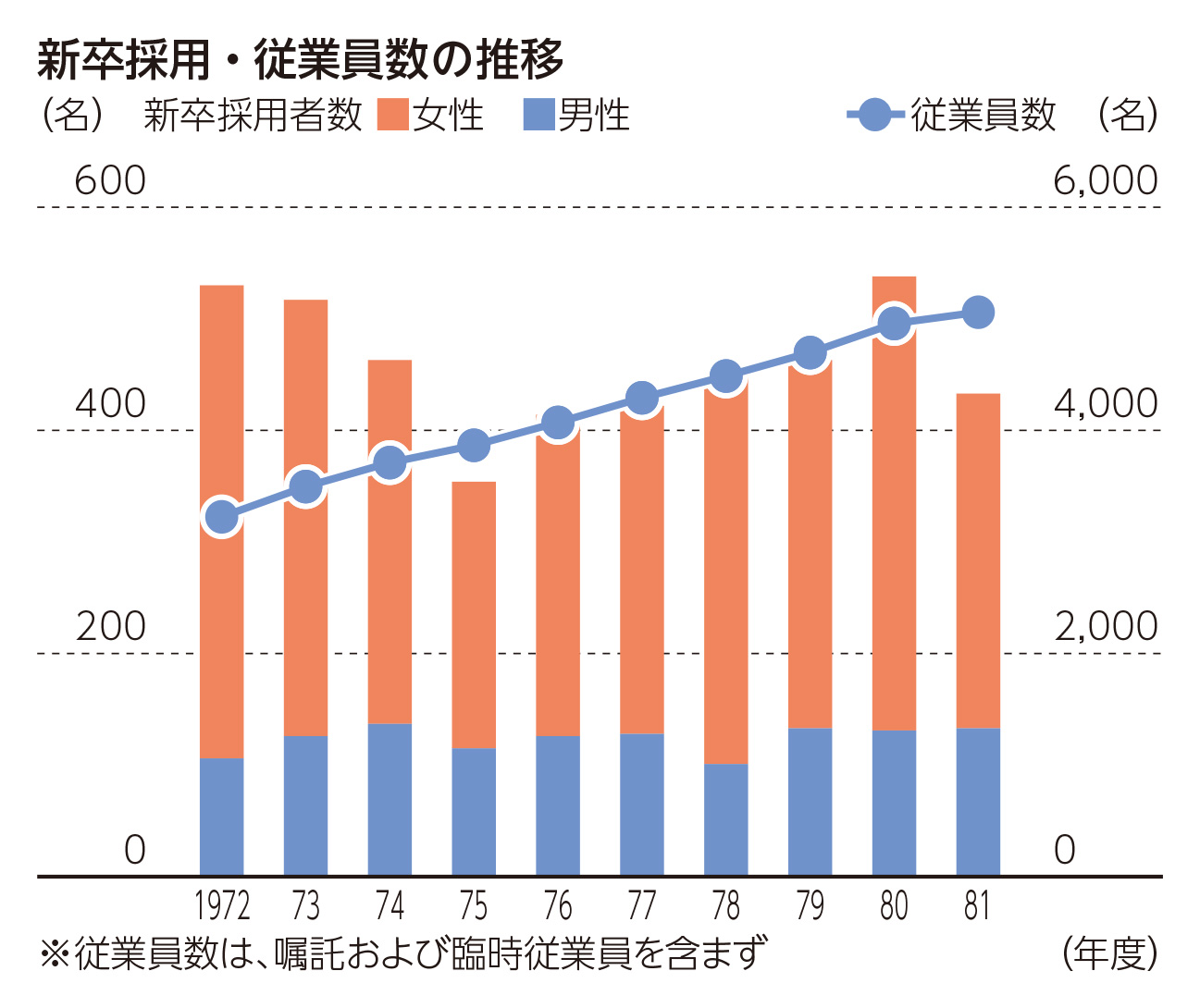

業容が拡大するなかでも、経営効率を高めていくため人員体制を見直していった。コンピュータの導入や事務の機械化・合理化によって事務人員を削減する一方、人口流入地域への積極的な出店や業務の広がりに対応するため営業部門に積極的に人員を投入した。また、計画的に新卒採用を行った結果、従業員数は1972年度末の3,225名から1981年度末には5,059名(うち男性2,694名、女性2,365名)となった。

行員の待遇においては、厚生年金基金の導入を契機として、1976年10月に職制・給与規定の大幅な改定を行った。また、時代の要請に従って1983年4月には定年を60歳に延長し、55歳達齢を基準として「行員」(55歳未満)と「専任行員」(55歳以上)とに区分した。

この時期、職員数の増加に応じて社宅や独身寮の整備を行うとともに、県内外に新たな福利厚生施設を増やしていった。宿泊施設では、1978年7月に「銀洋荘」(館山市)を、1982年12月に健康保険組合が管理する「磐梯山荘」(福島県猪苗代町)を設けた。また、1973年7月に職員向け飲食・娯楽施設「ちばぎんクラブ」(千葉市千葉寺町)を、1979年12月に職員の交歓の場として国鉄千葉駅近くに「新千葉倶楽部」をオープンした。

また、福利厚生制度の充実も図った。職員の財産形成に関する諸制度を創設したほか、持ち家促進のための職員住宅融資制度の拡充を行った。さらに、退職後の手当として、1977年1月に千葉銀行厚生年金基金を設立した。

1940年に千葉商工会議所が発足して以降、長年にわたりその会長職を当行の頭取・会長らが務め、千葉市商工業の発展を支えてきた。

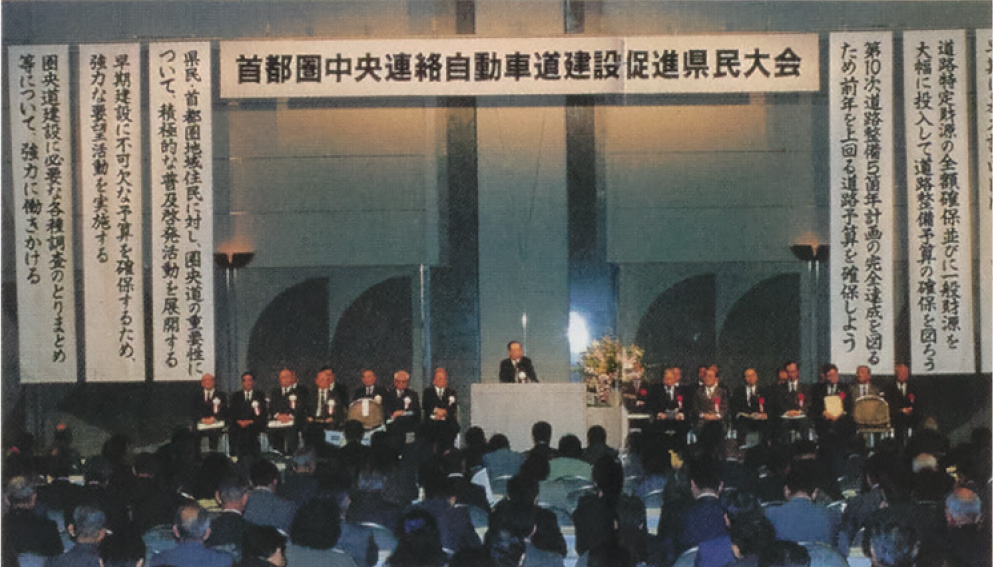

1973年7月に設立された千葉県経済同友会においても、当行の頭取・会長らが代表幹事を歴任し、事務局も設立当初から一貫して当行が担ってきた。同会は、千葉県の発展に寄与する活動を行っており、「千葉新産業三角構想」など県内の主要なプロジェクトの推進に大きな役割を果たしてきた。これまで、1982年6月の「東京湾横断道路建設促進県民会議」設立を主導したほか、同年12月には同会にメッセ委員会を設置し、幕張メッセ建設促進活動も推進した。1985年7月からは首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の建設促進活動を開始し、1991年11月の「首都圏中央連絡自動車道建設促進県民会議」設立の旗振りを行った。

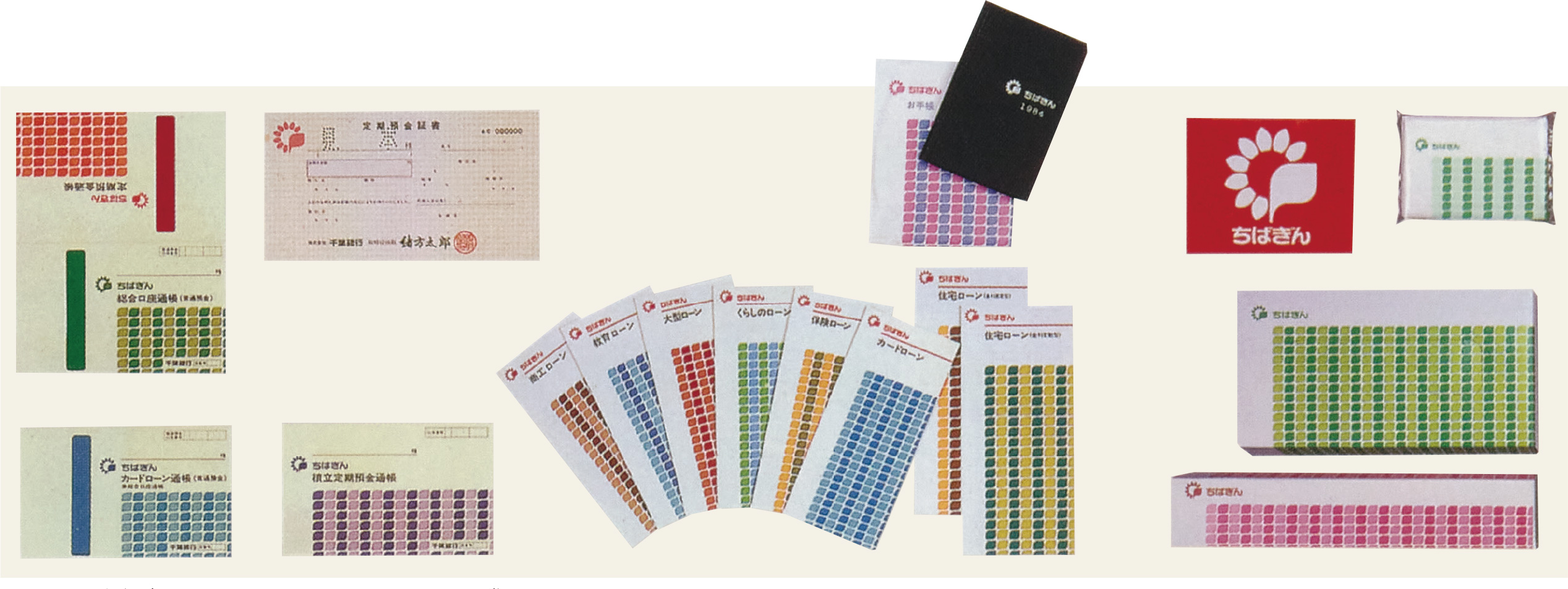

創立40周年記念事業の一環として、1982年11月に導入したのがCI(コーポレート・アイデンティティー)であった。

これにより、通帳、証書、キャッシュカードなどの顧客アイテムから店舗、看板まで「ひまわり」のデザインで統一された。このデザインは現在まで変更しておらず、40年以上継続して使用している。