目次

閉じる

- 第1部

- 第2部

- 第3部

目次

閉じる

1945年8月、わが国はポツダム宣言を受諾し、太平洋戦争が終結した。日本人の戦没者の数は300万人を超え、本土空襲などによって工業生産はほぼ全面停止となり、終戦直後はさまざまな物資が不足した。

さらに、敗戦によって海外植民地を失い、米や石炭などの供給が止まったことで、国内に激しいインフレを引き起こした。市中では預貯金の引出しが相次ぎ、日銀券の発行高は急増した。政府は、1946年2月に預金封鎖と新円発行による金融非常措置を実施するとともに、生産力の回復に向けて同年12月に石炭・鉄鋼中心の傾斜生産方式を導入し、復興金融金庫などを通して集中的に資金配分を行った。

また、連合国軍総司令部(GHQ)のもとで民主化、非軍事化が進められた。1948年12月、GHQはわが国の脆弱な経済体質を是正し、インフレを収束するため、「経済安定9原則」を発表した。翌年2月には、GHQ顧問としてデトロイト銀行頭取ジョセフ・ドッジが来日し、緊縮財政と1ドル=360円の固定相場制を柱とする「ドッジ・ライン」を立案、勧告した。この財政金融の引締め政策によって戦後のインフレはようやく収束段階に入った。

1950年6月に勃発した朝鮮戦争はわが国に特需をもたらした。米軍などから多額の物資買付や役務調達が行われたことで、累増していた滞貨は一掃され、生産力も急速に回復した。

また、東西冷戦が強まるなか、米国の占領政策が転換したことで講和への道も開けた。1951年9月、サンフランシスコ平和条約の締結によってわが国は国際社会に復帰し、主権を回復した。

そして政府は、特需の支えがある間に経済を自立させることを目標に置き、石炭、鉄鋼、電力、海運など基幹産業の設備投資に重点的に資金配分を行った。民間の設備投資は独立後の国際競争力を高める原動力となり、わが国の経済は復興から成長へと歩み始めた。

戦後の金融機関の整備は、特別戦時金融機関や外地銀行の閉鎖から始まった。1948年4月には「証券取引法」が改正され、金融機関は国債、地方債、政府保証債以外の証券業務の取扱いを禁止された。また、1950年4月、特殊銀行制度の廃止により、日本勧業銀行(現・みずほ銀行)、日本興業銀行(現・みずほ銀行)、北海道拓殖銀行(現・北洋銀行、三井住友信託銀行)の各行は、「銀行法」に基づく普通銀行となった。

その後、朝鮮戦争特需を経て、基幹産業の設備投資需要が高まったことで、長期資金の円滑な供給を目的とした銀行の専業化・分業化が再び行われた。専業信託会社は1948年7月に銀行業務の兼営を認められて信託銀行となり、長期金融機関としての性格を強めていった。また、政府系金融機関として、1950年12月に日本輸出銀行、翌年4月に日本開発銀行が設立された。さらに、1952年6月に公布された「長期信用銀行法」によって、日本興業銀行が長期信用銀行に転換し、日本長期信用銀行(現・SBI新生銀行)、日本不動産銀行(日本債券信用銀行を経て、現・あおぞら銀行)が設立された。こうして、これら長期資金を供給する銀行と、短期金融中心の普通銀行との長短分離制度の大枠が出来上がっていった。

一方、中小企業への円滑な金融を図る目的で、1951年6月に「相互銀行法」と「信用金庫法」が施行された。これによって無尽会社※2の多くが相互銀行に転換し、県内では千葉合同無尽が同年10月に千葉相互銀行(現・京葉銀行)となった。また、全国に653あった信用協同組合のなかから560の信用金庫が誕生し、県内でも2年間で12金庫が発足した。このほか、中小企業・小規模事業者のための政府系金融機関として、1950年6月に住宅金融公庫(現・住宅金融支援機構)、1953年4月に農林漁業金融公庫、同年8月に中小企業金融公庫(両公庫は現・日本政策金融公庫)が設立された。

1949年11月、政府は一県一行主義の政策を転換し、適当と認められるものは営業を許可する方針を表明した。戦後復興資金が中小の事業者まで十分に行き渡っていないことが背景にあった。

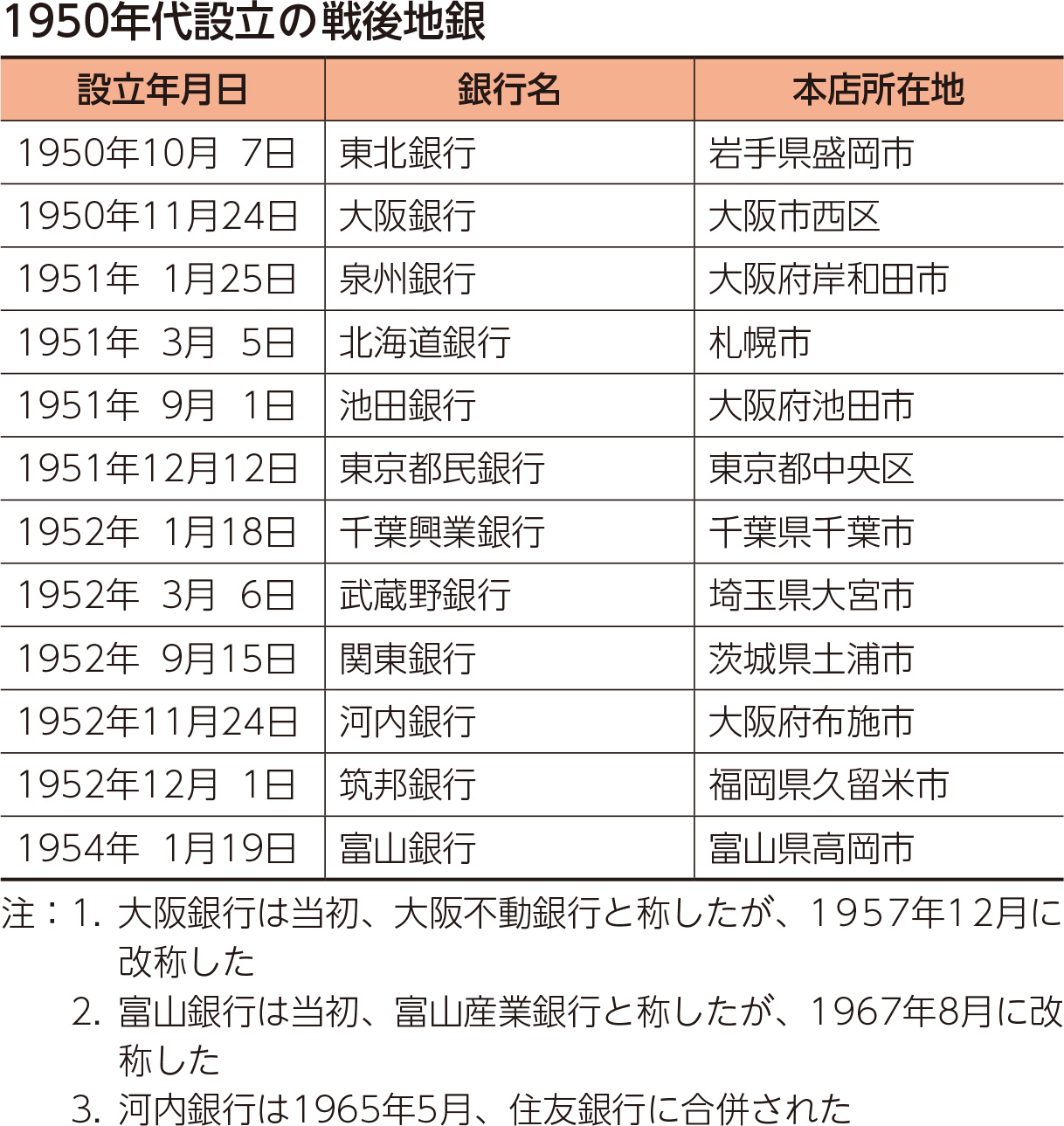

これにより、1950年から1954年にかけて、東北銀行、千葉興業銀行など全国に12の地方銀行が誕生した。戦前からの銀行と区別して、これらは「戦後地銀」と呼ばれた。1954年6月、政府が新銀行設立を停止したことで、戦後の金融機関の整備は一段落した。

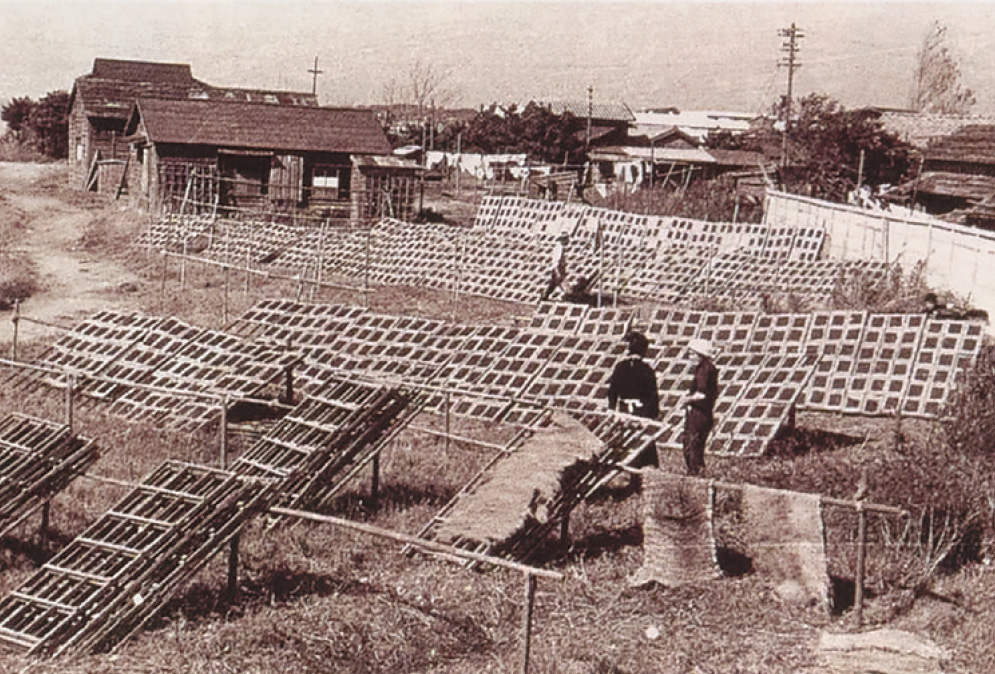

農業・漁業が盛んであった千葉県でも、終戦直後の物資・食料不足は深刻であった。農業生産が戦前の水準を回復したのは1950年頃で、野菜、甘藷、馬鈴薯、雑穀などの取引統制もこの頃までに解除された。

漁業は、戦災に加えて漁場の制限などもあり、戦後しばらく漁獲量が減少した。零細経営のところも多く、事業者の資金繰りが問題となったが、漁業手形つなぎ融資、県預託融資などが整備されると、1953年頃にはようやく戦前をしのぐまでに回復した。

当時、県経済に占める工業の割合は小さかったが、農村工業振興策として澱粉加工、雑穀加工、食品工業などが奨励された。

1950年の千葉県産業別就業人口によると、就業人口割合は農水産業の63.2%に対し、製造業は9.2%にすぎなかった。また、同年の製品出荷額のうち食料品関連が56.5%を占めており、千葉県は戦後しばらく農水産業と、関連の食料品製造業を中心とした経済であった。

※2 無尽会社

無尽講または頼母子講を起源とする相互扶助制度の「無尽」を業とする会社。「無尽」は、「講」に加入する者同士で資金を融通する仕組み。