目次

閉じる

- 第1部

- 第2部

- 第3部

目次

閉じる

当行は1951年以降、しばらく増資を行わなかったが、1960年頃から業容が急拡大し、店舗投資なども積極的に行っていたため、自己資金の増強が急務となった。1963年4月、12年ぶりに増資を行い、資本金を倍の7億円とした。その後も1972年10月までに5度の増資を行い、資本金は100億円となった。

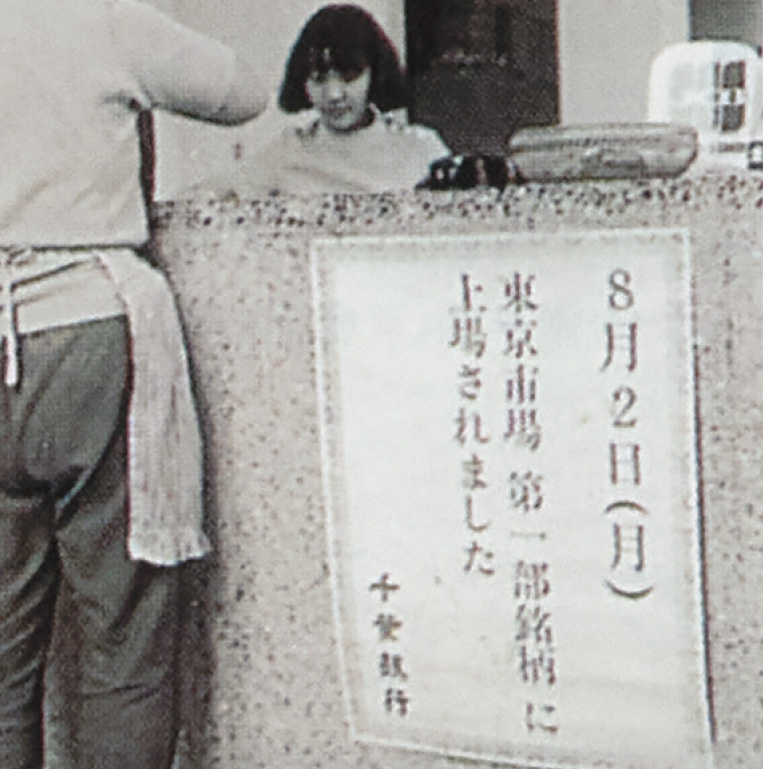

この間、1970年10月に当行は東京証券取引所第二部へ株式上場を果たし、知名度や信用力が増した。翌年8月には第一部に指定替えとなった。

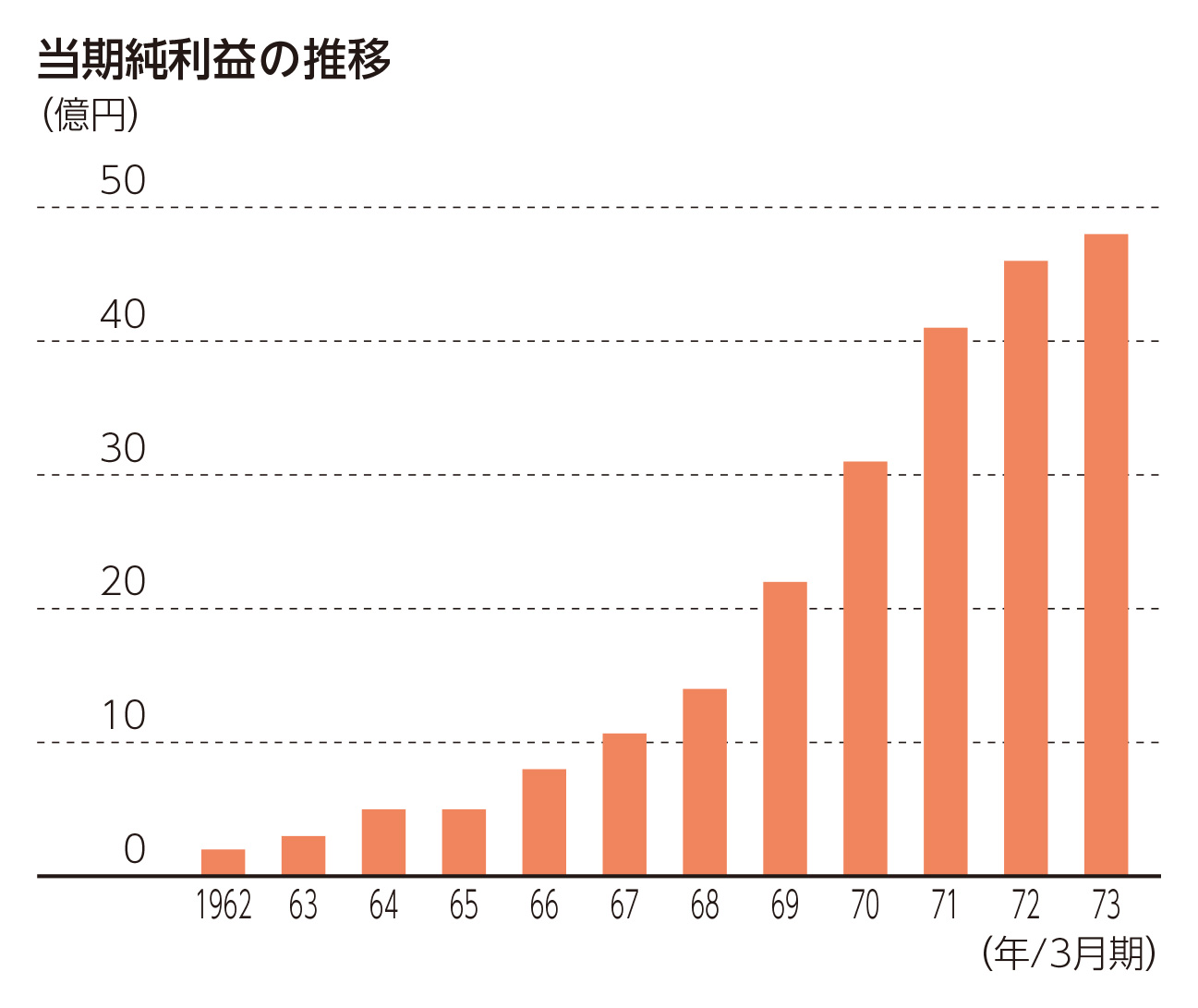

業容が拡大するにつれ、利益も順調に伸びていった。1972年度決算では当期純利益48億円を計上し、10期前の13倍となった。

この間、当行では総合予算制や原価計算、営業店別の経営効率分析などを取り入れ、コスト意識の徹底と収益管理の定着を図った。また、決算では与信関係費用を厚く見積もることで経営体質の強化と内部留保の充実に努めた。地道な財務内容の改善が実を結び、1967年5月の大蔵省検査で、当行は10年にわたって続いた決算承認銀行の指定を解かれた。

1967年10月24日、初代頭取古荘四郎彦が死去した。享年83歳であった。同年11月2日、友納武人千葉県知事が葬儀委員長、岩城頭取が副委員長となり、自宅で葬儀が執り行われた。

1960年に労働争議を経験した当行は、その後、人の和を重視した人事管理と労使関係の安定に注力した。争議の一因となった職能給体系への移行にあたっては、労使双方が参加する「賃金専門委員会」にて調整を重ねたうえで、1965年4月に実施に踏み切った。併せて導入した新しい人事考課制度は、職能給の基本となる職能等級とその運用を明確化し、各自の目標も公開することで透明性の高い内容とした。

また、管理職の基本である指導・統率力を身に付ける中堅行員研修や、女性リーダーを育成する女子中堅行員研修など、職能に応じた新しい研修もスタートした。1966年1月には、千葉市稲毛区稲丘町に宿泊施設を持つ研修所を開設した。

さらに、職員の福利厚生も充実させた。休暇制度においては、1965年7月より月1回の交代制による週休2日制を、1971年6月より連続休暇制度(年1回5営業日連続)を導入した。福利厚生施設として単身寮や集合社宅を整備し、「那須銀嶺荘」「鵜原海浜荘」などの保養所を開設した。この他、グループ保険・職員持株会の創設などを行った。