目次

閉じる

- 第1部

- 第2部

- 第3部

閉じる

当行は、地域のお客さまに質の高い商品・サービスを提供していくため、広域連携や首都圏における連携など、さまざまな枠組みによる戦略的アライアンスを推し進めてきた。

地域に根差す金融機関としての役割を果たしながら、広範な領域での連携により、どの枠組みにおいても経営統合と同等以上の効果を追求している。

2008年3月、日本アイ・ビー・エムのユーザー行であった当行、第四銀行(現・第四北越銀行、本店:新潟県)、北國銀行(本店:石川県)、中国銀行(本店:岡山県)、伊予銀行(本店:愛媛県)の5行は、次期基幹系システムのあり方を検討するとともに、サブシステム※20を含め共同化に順次着手していくことを目的として「TSUBASA(翼)プロジェクト」をスタートさせた(その後、2012年4月に東邦銀行<本店:福島県>、2015年8月に北洋銀行<本店:北海道>が加わった)。

このプロジェクトでは、商品開発やサービス提供のスピードアップ、内部統制やリスク管理機能の高度化、システムコストの抑制、システム要員の相互補充といった課題に対し、あらゆるシステムを幅広く検討し、システムごとに合意した銀行が開発・利用・運用を行っていくという自由度の高い共同化方式を採用した。

このプロジェクトにおいて当行は、コールセンター(テレフォンバンキング)システム(2010年3月)、CRMシステム(2010年7月)、営業店システム(2011年2月)を共同化したほか、2012年10月には、当行・第四銀行・中国銀行の3行で基幹系システムの共同化に基本合意した。新しい「TSUBASA基幹系システム」は、当行の現行システムをベースにプロジェクトで検討された機能を3行と日本アイ・ビー・エムが共同開発するもので、システムセンターを千葉県内と岡山県内の2か所に置き、自然災害やシステム障害に備えて相互にバックアップする態勢とした。

2015年10月、3行は新たに「TSUBASA金融システム高度化アライアンス」を発足した。

FinTech(フィンテック)※21などの先進的な技術やサービスを調査・研究し、参加行のトップライン向上とコスト削減につなげていくことを目的としたこの枠組みにおいても、個々の施策については合意した銀行のみで進められる、いわゆる「この指とまれ方式」を踏襲した。参加行が増えていくなかでもスピーディに意思決定が行われたことで幅広い分野で連携施策が生まれ、2018年4月には名称を「TSUBASAアライアンス」に変更した。

参加行は3か月ごとに開催される頭取会や企画部長会、連携分野ごとに設けられた部会の運営などを通じ、広域連携のスケールメリットを最大限に生かした施策を推進していくことで、経営統合と同等以上のシナジーを追求している。

2016年3月に伊予銀行、東邦銀行、北洋銀行が加わって以降、北越銀行(本店:新潟県、2018年4月)、武蔵野銀行(本店:埼玉県、2019年3月)、滋賀銀行(本店:滋賀県、2019年5月)、琉球銀行(本店:沖縄県、2020年4月)、群馬銀行(本店:群馬県、2020年12月)が参加し、各地域のトップバンクによる地銀最大のアライアンスとなっている(2021年1月に第四銀行と北越銀行が合併し第四北越銀行となったため、参加行数は全10行)。

2016年7月、フィンテックに関する調査・研究やフィンテックを活用した金融サービスの企画・開発を行うことを目的として当時の参加行(千葉、第四、中国、伊予、東邦、北洋)と日本アイ・ビー・エムの共同出資により設立した。同社が各行から業務を受託するかたちで出向者を受け入れ、研究や開発の成果を還元する態勢としている。

同社が開発し2018年4月より稼働したオープンAPI※22の「TSUBASA FinTech共通基盤」は、フィンテック企業等の外部事業者が同一の仕様でAPI接続できること、顧客がアプリや口座情報と連携したサービスを安全かつシームレスに利用できるID認証方法を採用したことなど、汎用性・拡張性に優れており、アプリ開発や外部サービスとの連携において重要なプラットフォームとなっている。

このほか、銀行のビジネスモデルの変革や地域の活性化をテーマとしたフィンテックビジネスコンテストを開催し、さまざまな角度からフィンテックの活用可能性を検討してきた。

2020年7月、参加行による連携施策の一層の高度化を進める目的で、参加9行(千葉、第四、中国、伊予、東邦、北洋、武蔵野、滋賀、琉球)の共同出資により設立した(その後、群馬銀行が出資し、出資行は計10行)。同社は、参加行から出向者を受け入れ、共通課題や先進的サービスの横展開に向けた検討を行っている。

その第1弾として、同年10月に「AML(アンチマネーローンダリング)センター」を設置した。各行に共通する業務や機能の集約を図り、国際基準での対策が求められるマネーローンダリングおよびテロ資金供与防止対策に協働して取り組んでいる。

また、翌年10月には当行本店ビル内に各行から担当者を集め「事業戦略部」を新設した。同部は銀行の企画部門と連携しながら、DX推進、SDGs推進、情報利活用といった重要課題に対する共同化や集約化に向けた企画・提言などの役割を担っている。

法人部門では、ファイナンス分野においてシンジケートローンのアレンジャー業務に精通している銀行が多く、広域連携の強みを生かした大型の資金需要に対するシンジケート団の組成やサステナブルファイナンス※23の取組みを行っている。また、米国セントラルパシフィックバンクとの業務提携やニューヨーク支店での他行トレーニーの受け入れなど国際業務も強化しており、海外拠点を活用したL/C取引、外貨建てファイナンスにも対応している。このほか、共同データベースを活用したM&Aのマッチング、商談会の共催や顧客紹介などにより取引先企業の本業支援にも力を入れている。

個人部門では、取扱商品・サービスの横展開が盛んに行われている。相続関連業務では、業務ノウハウの豊富な当行が事務受託をすることにより、遺言信託などのサービスを新規に取り扱う銀行が増えている。資産運用業務においても、ちばぎんアセットマネジメントが設定した投資信託商品を共同で取り扱うほか、各行の証券子会社による金融商品の共同販売などでスケールメリットが生かされている。

さらに、「ちばぎんアプリ」の仕様でアプリ提供を開始する銀行や、当行が提供する「TSUBASAキャッシュレス決済プラットフォーム」による加盟店事業を開始する銀行が出てくるなど、参加行のトップライン向上につながる動きが活発化している。

TSUBASA基幹系システムへの移行による1行当たりの開発・運用・保守コストの削減効果は大きく、当行・第四北越銀行・中国銀行の3行以外にも北洋銀行(2023年1月)と東邦銀行(2024年1月)が合流したことで一層のコストダウンを見込んでいる。第四北越銀行とはこれをきっかけに事務部門の共同化でも合意し、2019年に合同の事務センターを立ち上げ、為替集中業務などで成果を上げている。

2019年10月に開設した当行の水戸法人営業所は東邦銀行水戸支店内にあり、共同営業拠点となっている。当行にとっては店舗スペースの一部を間借りすることで設置コストを抑えることができたほか、両行の顧客同士のビジネスマッチングなど営業面でのメリットもあった。

このほか、営業店関連システムにおいても当行・第四北越銀行・中国銀行の3行による店頭タブレット端末「TSUBASA Smile」の導入や、当行・中国銀行でのペーパーレス基盤の共同開発により、営業店業務の効率化が進んでおり、銀行単独での取組みに比べコストメリットも大きくなっている。

シップファイナンスの融資手法や相続関連業務のノウハウ取得を目的とした出向者の相互受入れ、共同のSDGs宣言・ダイバーシティ宣言など、連携の領域は着実に広がっている。

2016年3月、当行は埼玉県を地盤とする武蔵野銀行と包括業務提携「千葉・武蔵野アライアンス」を締結した。合併や経営統合と一線を画す提携方式は新たな地銀連携モデルとして注目された。

この提携の目的は、両行の知見や経営資源を生かし、顧客に付加価値の高い金融サービスをスピーディに提供していくことにあった。背景には、両行のマーケット環境が似ており、首都圏特有の課題を共有していたこと、営業地域が隣接していながら店舗網の重複が少なかったこと、そして何より地域を第一に考えるという経営理念が共通していたことが挙げられる。

両行は経営の独立性を維持しながらノウハウの共有を図り、商品・サービスの高度化やバックオフィス業務の共同化などによって、トップライン向上とコスト削減の両面で提携効果を生み出していくとした。

2017年4月には、共同出資により「千葉・武蔵野アライアンス株式会社」を設立した。両行の役員で構成される「アライアンス推進委員会」にて3か月ごとに提携方針、重要施策、課題などを議論しており、本部の全部室が参加する9つの分科会を中心に提携施策の具体化に取り組んでいる。また、営業店の職員も含めあらゆる階層で人的交流を行っており、両行の役職員、組織、態勢面での確固たる結びつきがアライアンスの発展を支えている。

アライアンスの精神を役職員一人ひとりに浸透させ、両行の目指す姿の実現に結びつけていくことを目的として、2017年6月に「千葉・武蔵野アライアンス 心得」を制定した。

この心得はアライアンスが重視する価値観をかたちにしたものであり、カードにして役職員が携行できるようにした。

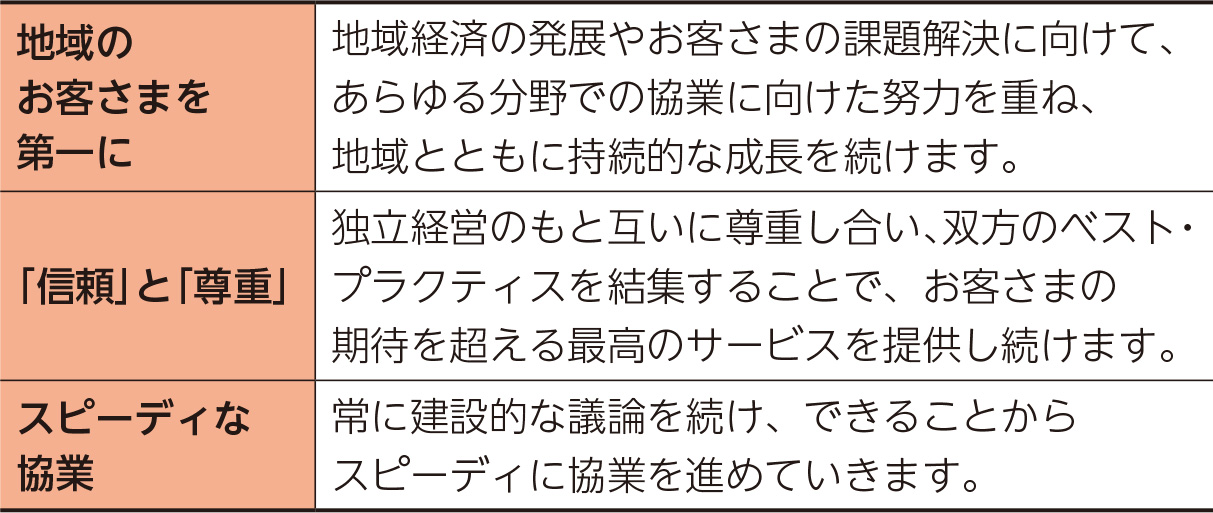

グループ会社も活用しながら商品、顧客サービス、チャネルなどあらゆる分野で協働を進め、両行のトップライン向上とコスト削減に寄与している。

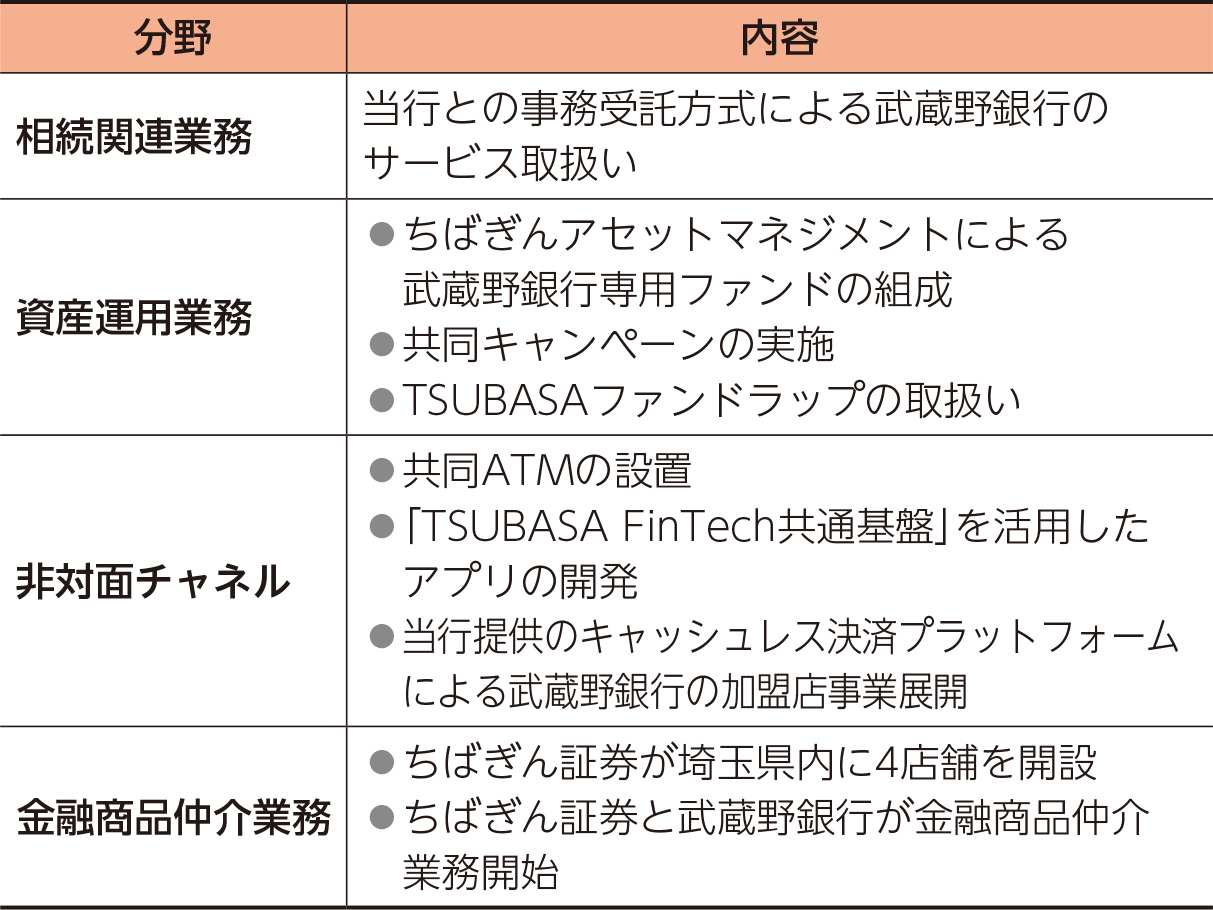

共同拠点は開設コストの削減、顧客ニーズのマッチング、エリア情報の共有などメリットが大きく、国内はもとより、2018年8月にはシンガポール駐在員事務所も共同拠点化した。なお、2019年10月に開設した池袋支店では店舗の一部を共用するほか、銀行代理業※24の相互委託・受託により、双方が一部店頭業務を代理することで効率的な運営を行っている。

都内を中心とした共同営業活動、共同ファンドの創設、物産展や各種セミナーの共催など、営業面でシナジーのある取組みを行っている。

2021年3月、発足から5周年を迎え、この間の提携効果額は当初予想を大きく上回った。そして、アライアンスが第2フェーズに入るにあたり、両行は新5か年計画(2021年4月1日~2026年3月31日)を策定した。

本計画では、「地銀連携のフロントランナーとして、進化した地方銀行の姿を実現する」をビジョンに掲げ、千葉・武蔵野アライアンスの頭文字を取って「創る(Create)」「合わせる(Match)」「進める・広げる(Advance)」のコンセプトで、新事業・サービスの創出や共同化・共通化領域の拡大等を目指すとした。

2019年7月、同じ首都圏に地盤があるコンコルディア・フィナンシャルグループの横浜銀行と業務提携「千葉・横浜パートナーシップ」を締結した。互いにライバルと目されていた両行の提携発表は世間の大きな注目を集めた。

このパートナーシップは「お客さまのための連携」を掲げ、主に法人部門、個人部門の営業面での協業と、セミナー共催や人事交流を通じた人材育成を目的としてスタートした。

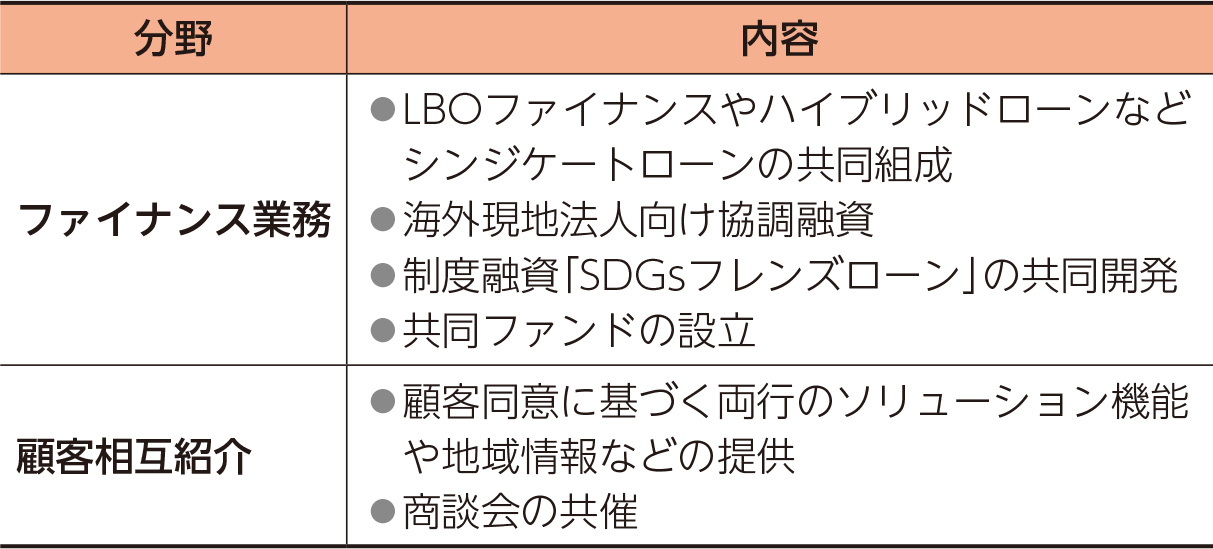

発足後は都内拠点を中心としたシンジケートローンの組成や個人年金保険商品の共同開発など、地銀トップクラスの両行がノウハウを共有しながら新しいアイデアを生み出していくことで、競合の激しい首都圏マーケットでより一層存在感を強めていった。

なお、具体的な施策は「法人ワーキンググループ(WG)」「個人WG」「デジタルWG」「人材育成WG」が中心となって検討を進め、頭取会で定期的に報告を行っている。

デジタル技術の進歩や規制緩和といった外部環境の変化をとらえ、既存の銀行業務の延長ではない新たな事業領域に挑戦していくため、2019年10月に「新事業共創プロジェクト」を立ち上げた。12月には渋谷区のコワーキングスペースを拠点として両行3名ずつのメンバーが本格的に活動をスタートさせた。新サービスの創出に向け、これまでに外部事業者と連携したニーズ調査や実証実験などを行っている。

都内の法人取引を拡大するため、営業の新規専担者を配置したほか、シンジケートローンの共同組成などによりマーケットの開拓を行っている。また、取引先の海外現地法人に対する外貨建て協調融資や、事業承継・成長支援ニーズのある企業を投資対象とする共同ファンドの設立などに取り組んでいる。

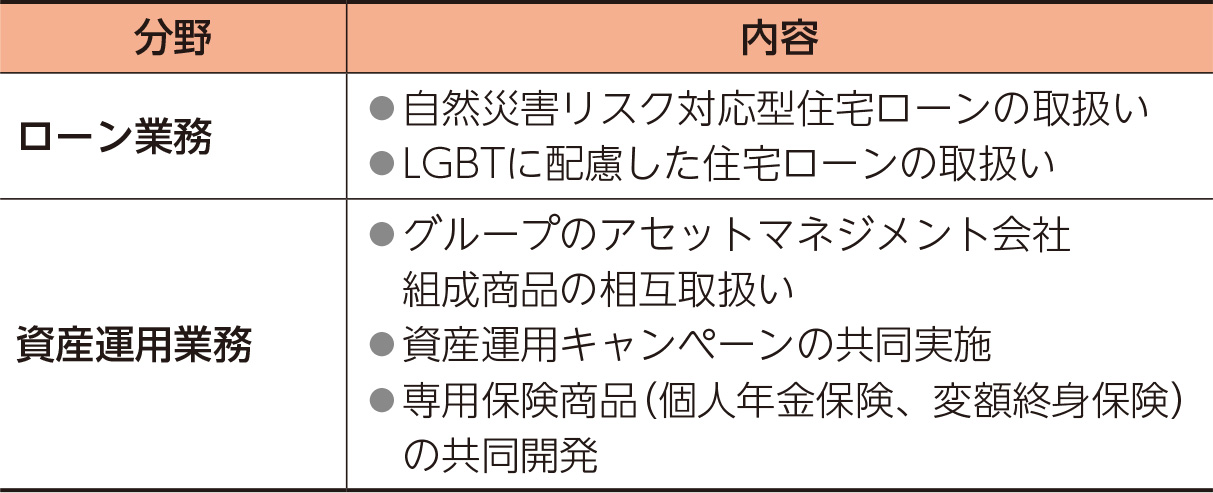

住宅ローン商品や専用保険商品の共同開発、グループのアセットマネジメント会社の相互活用などにより、付加価値の高い商品・サービスの提供に努めている。

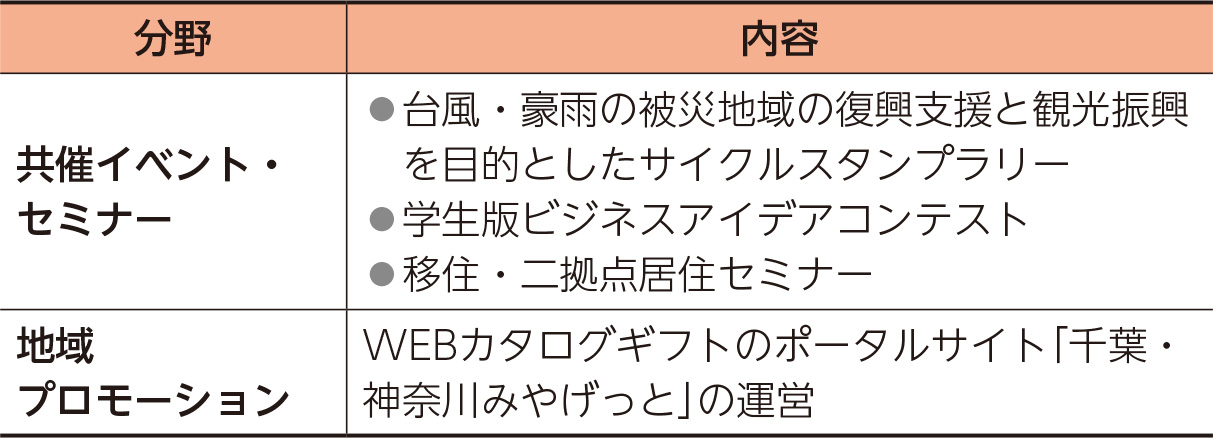

千葉県の南房総・神奈川県の三浦半島を舞台としたサイクルスタンプラリーの開催や、地域特産品を取り扱うWEBカタログギフトのポータルサイト運営などを通じて、地方創生の取組みを進めている。

県境や地域を超えて事業展開している顧客のニーズや課題に各地域の地方銀行が連携してソリューションを提供していくことを目的に、2014年1月、当行、北海道銀行(本店:北海道)、七十七銀行(本店:宮城県)、八十二銀行(本店:長野県)、静岡銀行(本店:静岡県)、京都銀行(本店:京都府)、広島銀行(本店:広島県)、伊予銀行、福岡銀行(本店:福岡県)の9行による「地域再生・活性化ネットワーク」が発足した。

9行間の定期的な情報交換を通じて、これまでにメガソーラーなどのプロジェクトファイナンスへの参加や、M&A、ビジネスマッチングなどに取り組んでいる。また、2015年9月には9行で「大規模災害発生時の広域相互支援協定」を締結し、有事の際にも9行間で銀行業務をバックアップする態勢をとっている。

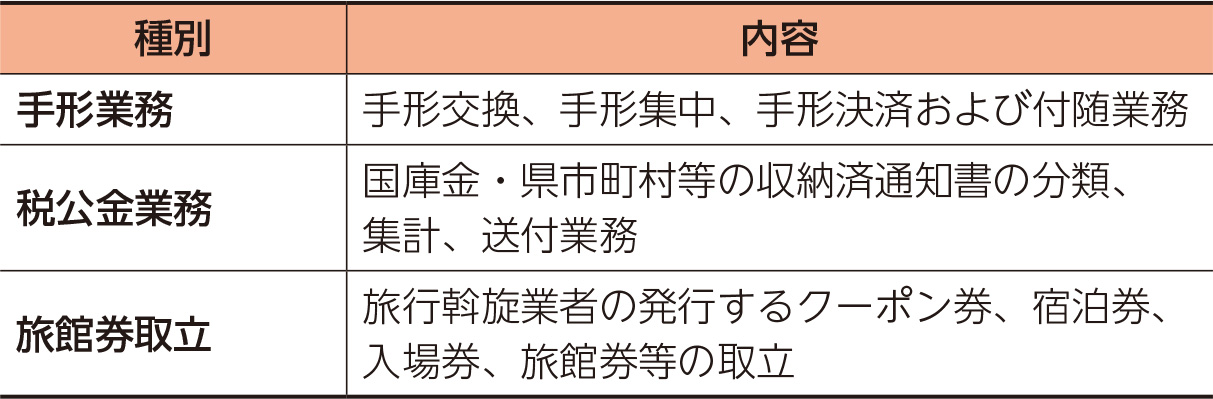

2015年11月、同じ千葉県を地盤とする京葉銀行、千葉興業銀行と、手形・税公金業務の3行共同化および日本ATMへの外部委託を開始した。当行本店内に「日本ATM千葉事務共同センター」を設置し、システム機器や要員を効率運用するとともに、業務ノウハウの相互活用によって一層の事務効率化を実現した(現在、同センターは千葉ポートサイドタワービルに移転)。なお、共同化の対象業務は以下のとおりである。

※20 サブシステム

営業店システムや顧客管理システムなど、基幹系以外の銀行業務に関連するシステムのこと。

※21 FinTech(フィンテック)

Finance(金融)とTechnology(技術)を掛け合わせた造語で、IT技術を取り入れた新しい金融サービスのこと。

※22 オープンAPI

異なるプログラムやソフトウェア同士をつなぐAPI(Application Programming Interface)の仕様等を公開して、外部事業者のサービスとデータ連携を図ること。

※23 サステナブルファイナンス

持続可能な社会の実現に向け、環境問題や社会課題の解決を金融面から誘導する手法や活動のこと。

※24 銀行代理業

預金や貸付、為替取引を内容とする契約の締結などを代理または媒介する営業のこと。