目次

閉じる

- 第1部

- 第2部

- 第3部

目次

閉じる

第14次中期経営計画において最重要施策に位置付けたのが、デジタル・トランスフォーメーション(DX)※10の推進であった。背景には、経済産業省の「DXレポート」(2018年9月公表)において、「2025年の崖」※11について警鐘が鳴らされたこと、新型コロナウイルス感染症のまん延によって消費者の価値観や行動様式が大きく変容したことなどがあった。

当行が目指すDXは、「ビジネスモデルの変革」「ワークスタイルの変革」「人事戦略の変革」を通じて、カスタマー・エクスペリエンスの向上と生産性の向上を実現させることにあった。その推進にあたり、7つの課題(顧客サービスのデジタル化、データの活用、事務の効率化、新事業、業務運営のデジタル化、リスク管理の強化、DX人材の確保)を設定した。

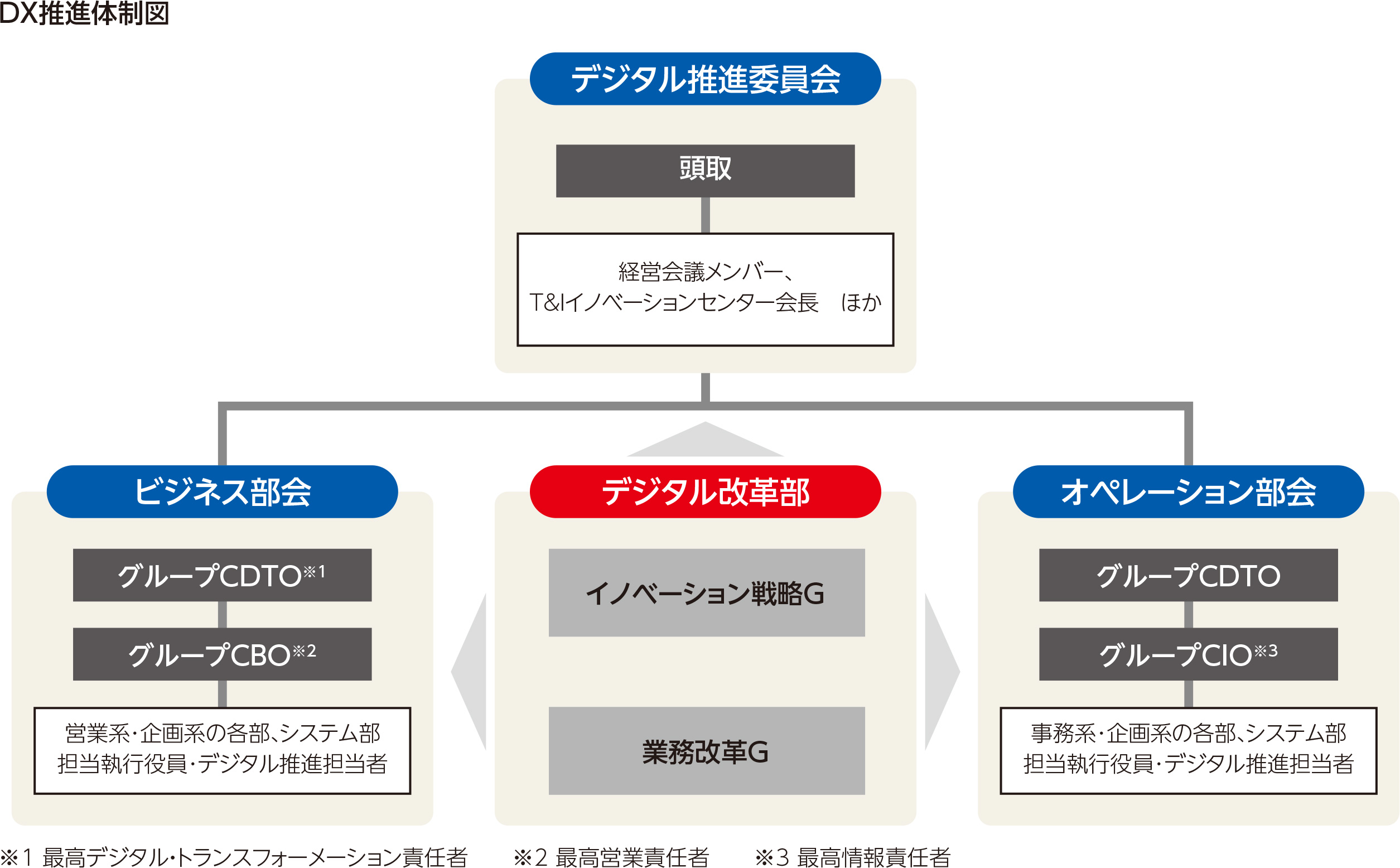

2020年4月、グループの推進態勢を強化した。新たにグループ全体のデジタル戦略の統括責任者としてグループCDTO(最高デジタル・トランスフォーメーション責任者)を配置したほか、経営会議メンバーとT&Iイノベーションセンターの代表者を委員とする「デジタル推進委員会」を立ち上げた。このデジタル推進委員会の下部組織として、「ビジネス部会」が顧客向けサービスの開発・高度化の検討を、「オペレーション部会」が業務の効率化・デジタル化の検討を行っていくこととした。また、翌年4月には、DXに関する諸施策を組織横断的かつスピーディに実行していくための推進部署としてデジタル改革部(現・デジタル戦略部)を新設した。

2022年2月、移転・リニューアルした千葉駅前支店の1階にグループの新たな取組みを発信する拠点「ちばぎんイノベーションラウンジ」を新設した。ここでは、ちばぎんアプリの登録・操作方法の案内、ちばぎん商店の「C-VALUE」で取り扱っている地域産品の展示などを行っている。

同年3月、当行はDX推進に係る経営ビジョンの策定や体制整備等において優良な取組みを行っているとして、経済産業省より「DX認定事業者」に認められた。

DXの実現にあたっては、従来の発想や方法の延長線上ではなく、組織一丸となって多くのイノベーションを生み出していくことが必要であるため、2020年6月に三つのムーンショット目標を策定した。

「カスタマー・エクスペリエンスの向上」を実現するため、

「生産性の向上」を実現するため、

日常生活においてデジタル媒体を介しての取引が拡大するなか、銀行と顧客との接点も窓口やATMからアプリなどのデジタルチャネルへと移っていった。当行では、アプリを個人顧客との日常的な取引チャネル、営業店を相談対応の差別化チャネルと位置付け、それぞれの機能向上を図った。

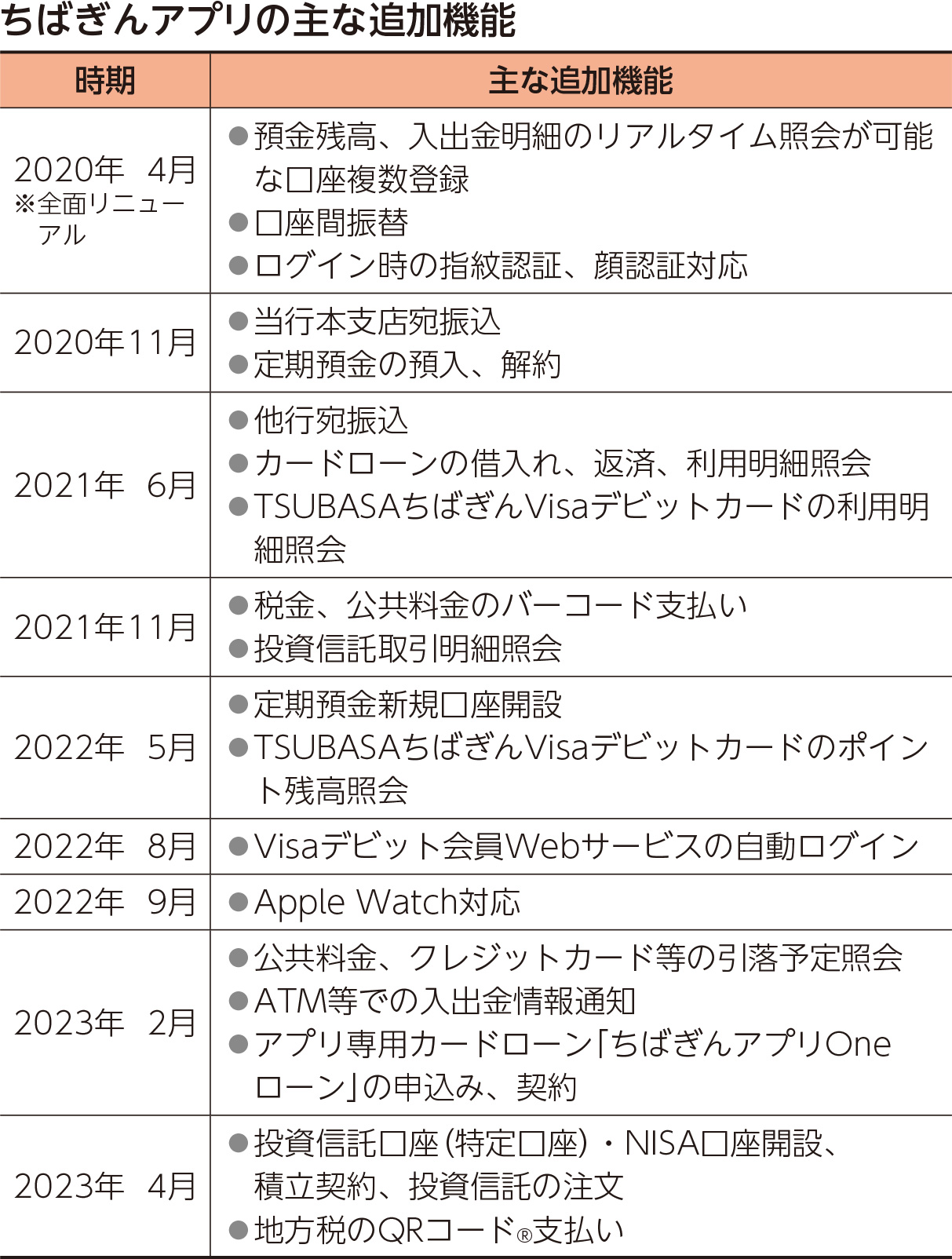

ムーンショット目標で掲げた「最高のアプリ」の提供に向け、2020年4月にちばぎんアプリの全面リニューアルを行い、機能や操作性を一新した。新しいアプリは「TSUBASA FinTech共通基盤」をベースとして汎用性・拡張性を持たせており、他のTSUBASAアライアンス参加行でも導入が進んでいる。当行ではその後もユーザーの声を取り入れながら、段階的に金融サービスの機能を拡充している。また、2023年2月にはカードレスのアプリ専用カードローン「ちばぎんアプリOneローン」の取扱いを開始した。

2023年3月末時点のちばぎんアプリの登録口座数は73万8,319口座となっており、このうち月1回以上使うユーザーの割合が8割を超えるなど、口座保有者に着実に浸透している。

今後は金融サービスの充実に加え、非金融の生活関連サービスも取り入れた「くらしとつながるアプリ」にアップグレードしていくほか、お客さま一人ひとりにパーソナライズされた情報をタイムリーに発信していくことで、一層の利便性向上を目指していく。

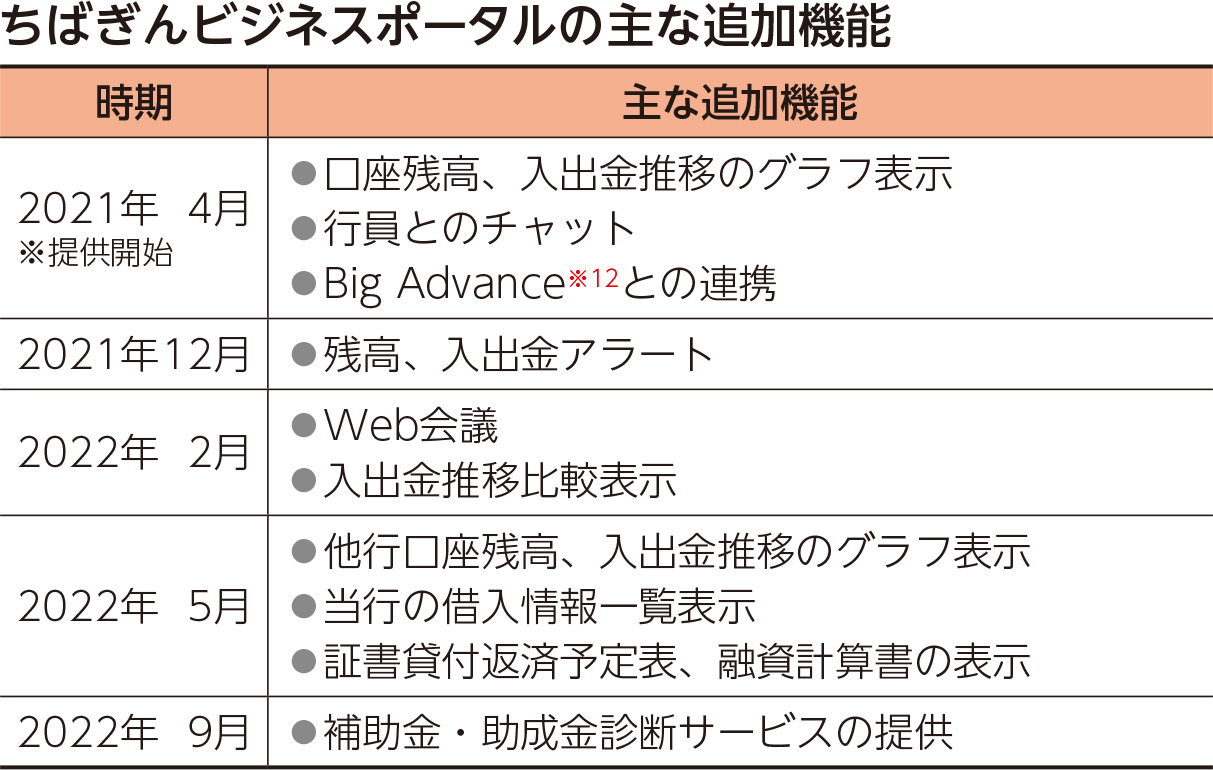

法人顧客との新たなデジタルチャネルとして、2021年4月、「ちばぎんビジネスポータル」(法人ポータル)の提供を開始した。口座残高・入出金推移のグラフ表示機能や、行員とリアルタイムでコミュニケーションが取れるチャット機能を搭載し、事業活動に役立つ情報も定期的に配信している。以降もユーザーアンケートなどを踏まえ、順次、機能の追加や改善を行っているほか、2022年10月には、月額基本料金を無料とする料金体系に見直した。

2023年3月末時点の法人ポータルの契約先数は3万4,812先となっている。将来的には、法人顧客と当行をつなぐあらゆるサービスのハブとなり、事業活動に欠かせないポータルサイトとなることを目指していく。

Big Advance※12

行内外の情報の一元化と機動的な利活用にあたってはまず、預金口座入出金明細等の保有データ量の拡大と更新間隔の短縮化を図り、マーケティング用のデータベースを充実させた。さらに、2021年7月に導入したデータ分析・検索システム「ダイナトレック」によって情報の一元化・可視化を実現した。

今後はAI分析に基づくリスト作成や、行内データと外部データに機械学習を組み合わせたパーソナライズ化によって、マーケティング戦略の高度化を図っていく。

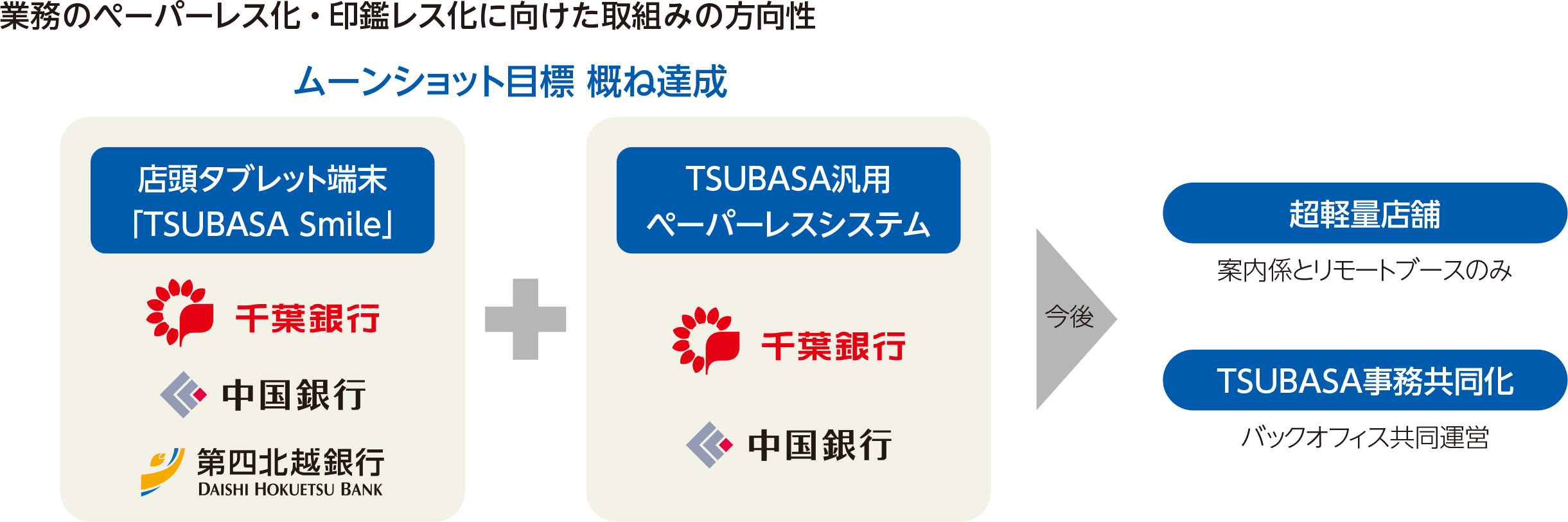

銀行業務の完全ペーパーレス化・印鑑レス化にあたっては、店頭タブレット端末「TSUBASA Smile」と、2022年6月に導入した「TSUBASA汎用ペーパーレスシステム」によって環境を整備した。「TSUBASA汎用ペーパーレスシステム」は、店頭受付後の内部手続きに電子ワークフローを取り入れることで、精査・承認・記録等がすべて端末上で完結する仕組みとなっている。ホームページやアプリで受け付けた各種申込みにも対応できるため、今後対象業務を拡大していく。

次なるステップとして、検印業務の本部集中による案内係とリモートブースのみの超軽量店舗の設置や、TSUBASAアライアンス参加行によるバックオフィスの共同運営などの検討が進んでいる。

キャッシュレス決済の国内市場規模の拡大は、当行にとっても大きなビジネスチャンスとなった。地域におけるキャッシュレス決済を促進するため、2019年5月、加盟店事業とカード事業が一体となった「TSUBASAキャッシュレス決済プラットフォーム」を構築することを発表した。

これまで取り扱ってきたクレジットカード・デビットカードの本体発行に加え、新たに加盟店事業にも銀行本体で参入するとした。そうして、国内外の決済ブランドと直接ライセンス契約を結び、販売促進にあたっては国の決済端末導入費用の補助制度(決済事業者負担は3分の1)を活用した。また、同年6月に推進部署としてカード事業部を新設した。

2019年10月に取扱いを開始した事業者向けのサービス。クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコード®※13など幅広い決済手段に対応するマルチ決済端末を提供し、入金サイクルも事業者が選択できるようにした。飲食業や小売・サービス業のほか、県内の自治体や神社仏閣でも導入が進んでおり、2023年3月末時点の加盟店舗数は1万3,365店舗と順調に増加している。

2020年10月に取扱いを開始したVisaブランドのデビットカード。キャッシュカード一体型または単体型を選択できる。それぞれ、一般・ゴールド・プラチナの3種類があり、一般カードは年会費無料。Visaのタッチ決済に対応しており、利用金額に応じて「TSUBASAポイント」付与などの特典が付いている。また、利用明細はちばぎんアプリで確認できる。2023年3月からは一部店舗でTSUBASAポイントによる決済もできるようになった。

2023年3月末時点の会員数は32万2,047名となっている。

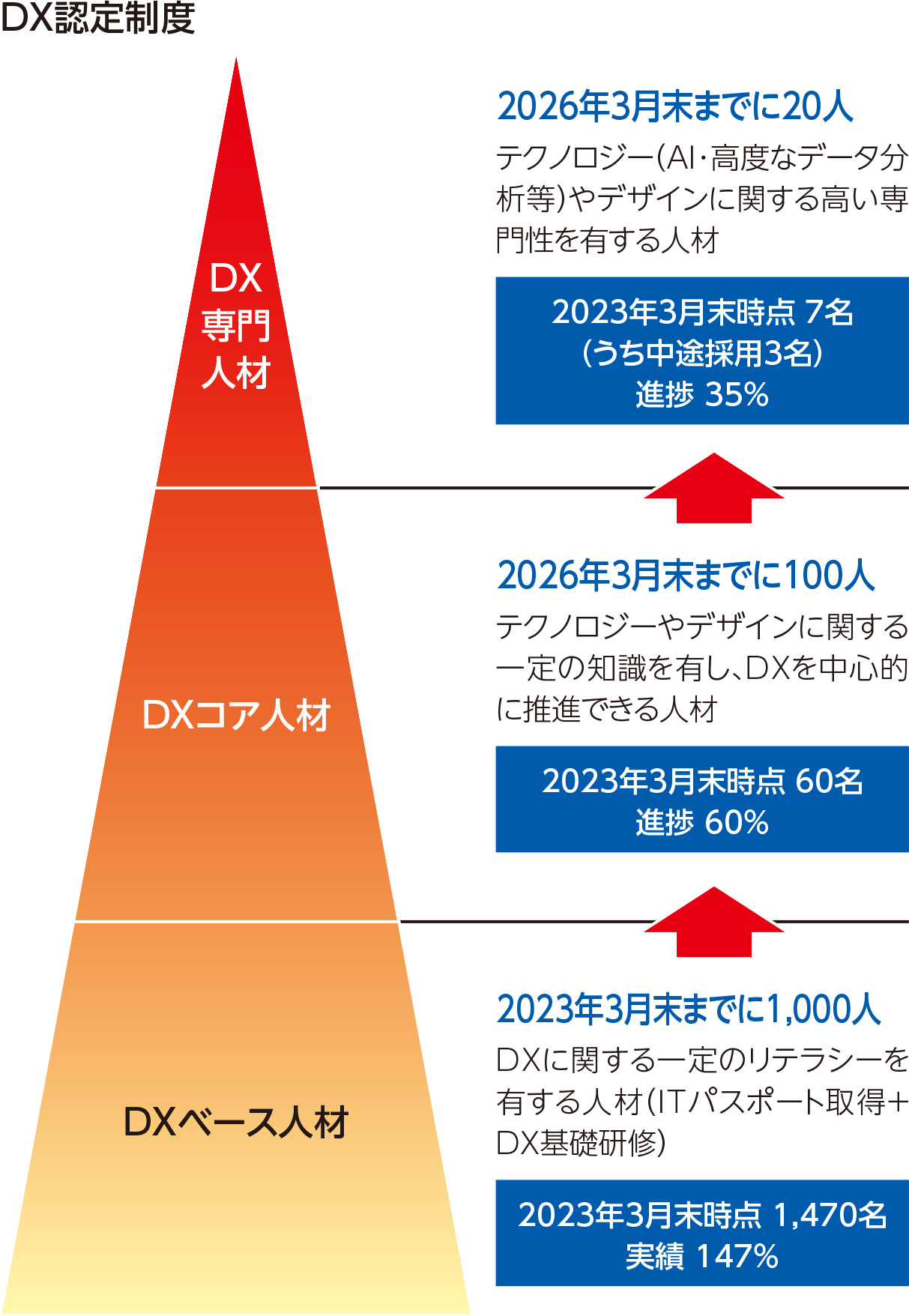

銀行全体でDXを推進していくうえでは、外部専門人材のみに頼らず、デジタルリテラシーのある職員を計画的に育成していく必要があった。そのため、2021年10月に独自の「DX認定制度」をスタートさせた。

この制度では、DX人材を三つの階層(DX専門人材、DXコア人材、DXベース人材)に分け、それぞれに外部資格や業務経験などの認定要件を設けた。また、OJTによる一定の実務経験や所定の研修受講によりランクアップする仕組みとし、DXベース人材からDXコア人材への引上げにおいては外部へのトレーニー派遣(DXトレーニー)を採用することで、デジタルに関する知識・スキルの可視化と組織全体の底上げを狙った。なお、2023年3月末時点で職員数3,965名のうち、DXベース人材(ITパスポート※14資格取得および所定の研修終了)が1,470名、DXコア人材が60名、DX専門人材が7名となっている。DXトレーニーについては半期ごとに10名ずつを派遣していく計画で、2022年度下期までの実績は4期40名となっている。

また、当行はITやDXの分野でノウハウのある異業種との連携も強化している。2021年8月にITサービス・IT人材研修大手のチェンジとDX推進における戦略的協働パートナーとして業務提携し、DX人材の育成や自治体のDX支援などを行っている。また、2022年3月には当行のCRMシステムのベンダーであるインテックと「データ利活用による営業DX共同企画」を開始した。これは、銀行実務の課題をデータ利活用とデジタル化によって解決を図ることを目的とした取組みで、同社にプロジェクトメンバーを派遣し、システムの企画から構築までを経験させることで必要なスキルの習得を目指した。このプロジェクトには当行のほかTSUBASAアライアンスで連携する伊予銀行、中国銀行、東邦銀行、滋賀銀行が参加した。

このほか、職員がDXを自分事としてとらえ、新たなビジネスを創出していくことを目的として、デジタル技術を活用したビジネスアイデアを公募するアイデアピッチコンテストを定期的に開催している。

※10 デジタル・トランスフォーメーション(DX)

企業がAIやIoTなどのデジタル技術を活用してビジネスモデルを変革し、競争上の優位性を確立すること。

※11 2025年の崖

企業が既存のITシステムの課題を克服できず、DXを推進できなかった場合に、人材の不足や技術の衰退など2025年以降顕在化すると考えられる巨大なリスクの存在を表現した言葉。

※12 Big Advance

株式会社ココペリが提供する、金融機関の取引先を支援する共通のプラットフォーム。金融機関の枠を超えて、ビジネスマッチングや福利厚生の相互提供ができる。

※13 QRコード®

株式会社デンソーウェーブが開発したマトリックス型二次元コードで、同社の登録商標。QRとはQuick Responseの頭文字でバーコードに比べ情報量の多さと高速読み取りが特徴。

※14 ITパスポート

経済産業省が実施する情報処理技術者試験の一区分である国家試験。