目次

閉じる

- 第1部

- 第2部

- 第3部

目次

閉じる

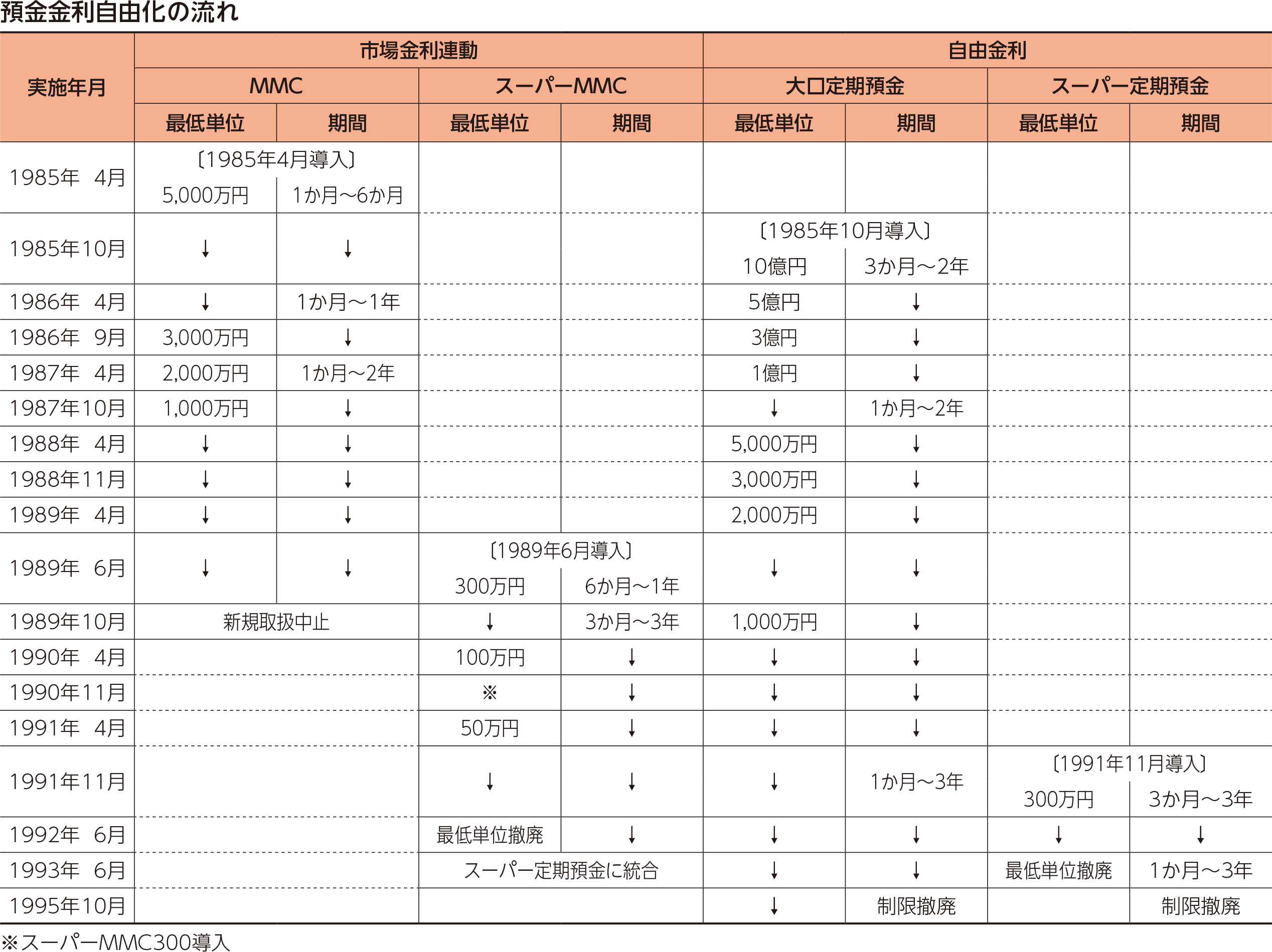

1985年は「金利自由化元年」と言われ、3月(地銀等は4月)に市場金利連動型預金(MMC)が、10月に自由金利定期預金(大口定期預金)の取扱いが解禁され、当行も導入した。

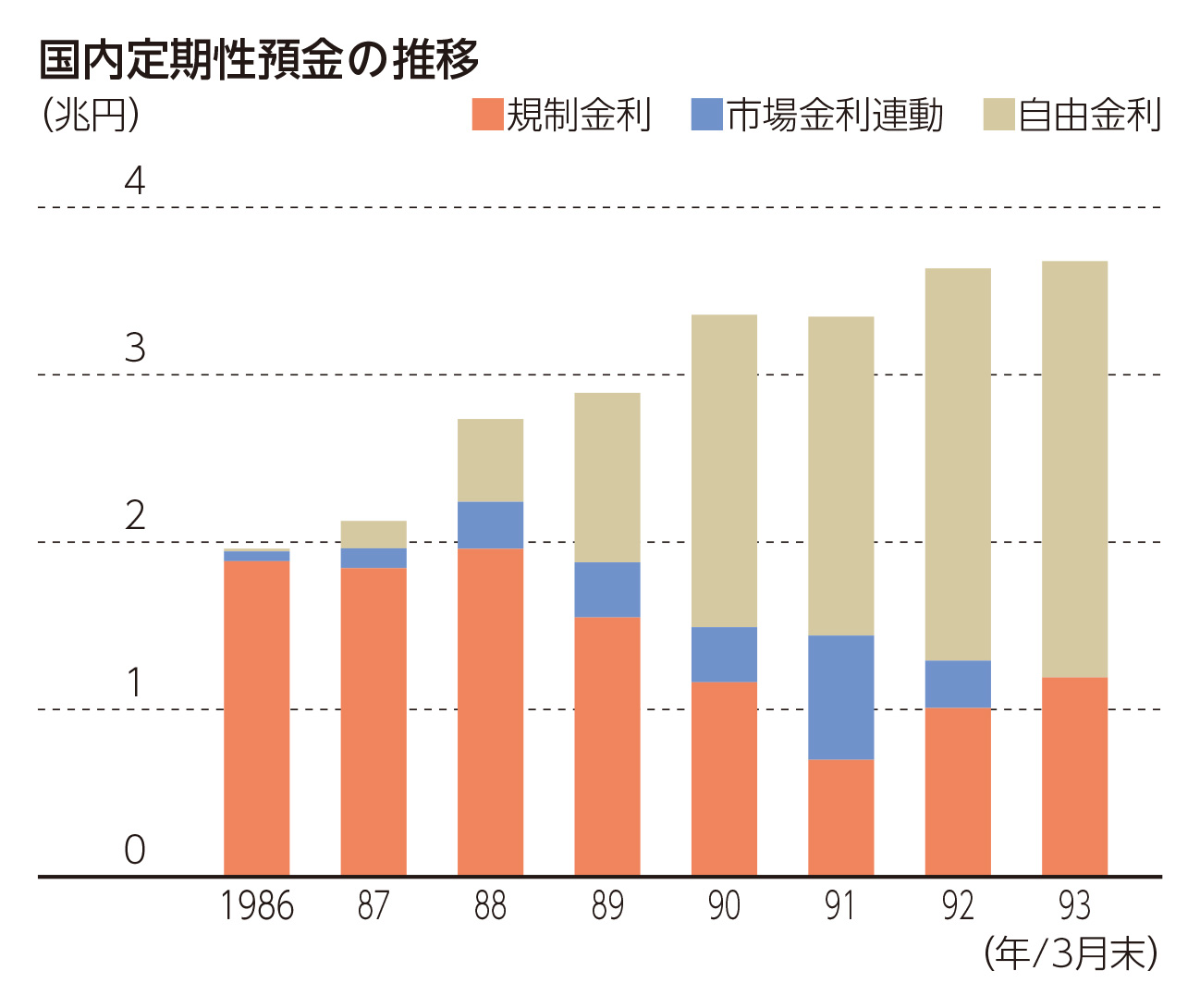

当初、最低預入金額はMMCが5,000万円、大口定期預金が10億円に設定されたが、徐々に引き下げられ、最終的には両商品とも1,000万円となった。こうして取引の裾野が広がると、1990年3月末には、当行の自由金利預金の残高(外貨預金除く)は約2兆2,000億円に増加し、定期性預金の6割を占めるまでになった。国内定期性預金全体の残高も1986年3月末の約2兆円から1兆円以上増加したが、その分資金調達コストも上昇した。

一方、小口預金も1989年6月に最低預入金額300万円の市場金利連動型預金(スーパーMMC)が導入されたのをはじめとして、1991年11月には自由金利定期預金(スーパー定期預金)が解禁された。その後、最低預入金額が撤廃されたことで、1993年6月にスーパーMMCはスーパー定期預金に統合された。

流動性預金においては、1992年6月に市場金利連動型の貯蓄預金※5を解禁に合わせ導入した。1994年10月には当座預金を除くすべての流動性預金が自由金利となり、これをもって約9年半をかけた預金金利の自由化が完了した。

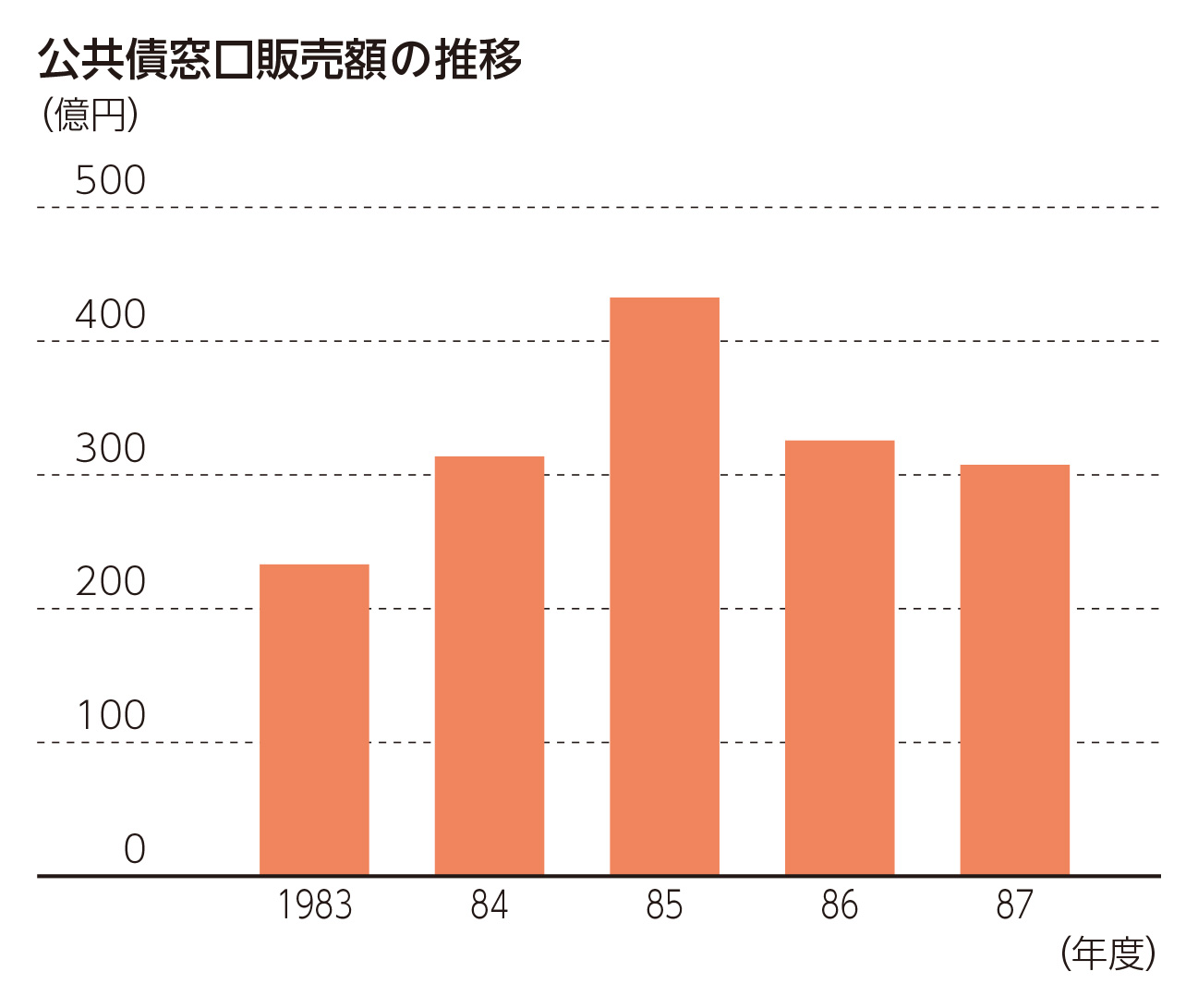

1982年4月に「銀行法」が全面改正され、銀行が取り扱うことのできる証券業務が拡大した。背景には、国債など公共債の大量発行に伴う借換債を市場で円滑に消化するという財政・経済上の問題があった。当行は1983年4月より、新たに公共債の募集(いわゆる窓口販売)を開始した。

個人の資産運用の選択肢の一つとして窓口販売に積極的に取り組んだ結果、1985年度の当行の公共債窓口販売実績は400億円を超えた。

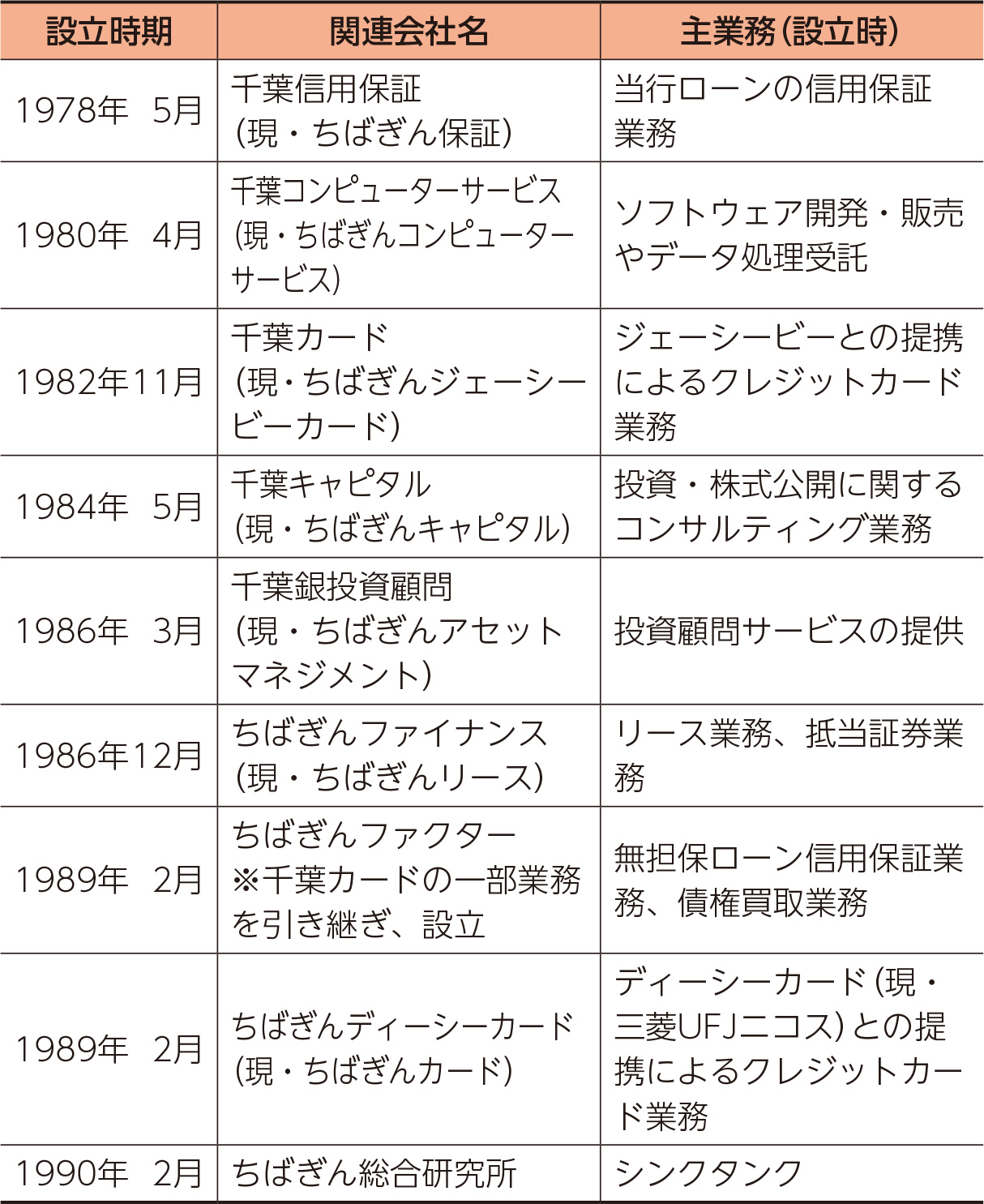

1975年7月の大蔵省通達によって、金融機関と関連会社との関係や、関連会社の業務範囲が明確化された。同通達では、一般向け不動産業務や物品販売業務などの禁止業務をすでに関連会社に行わせている場合、適正化措置※6を行うことも明示された。

その後、1982年4月の新「銀行法」の施行や金融行政の弾力化によって、関連会社の業務規制は緩和された。当行は規制緩和を踏まえつつ、多様化する顧客ニーズに的確に応え得る総合金融サービスグループを目指し、関連会社を設立していった。この時期に設立した顧客サービスを提供する関連会社は以下のとおりである。

1983年4月14日、岩城長保相談役(第3代頭取)が死去した。享年77歳であった。同年5月1日、緒方頭取を葬儀委員長として、本店大ホールにて銀行葬を執り行い、各界から多数の弔問があった。

※5 貯蓄預金

給与振込や公共料金の決済機能はないが、基準以上の残高がある場合は定期預金金利に連動した高い金利がつく流動性の預金商品。官民(郵便貯金と銀行)共通の商品として取扱いが解禁された。

※6 適正化措置

持ち株比率の引下げ、商号の変更、原則として役職員を出向させないなどの措置を指す。当行では東方興業(不動産賃貸・売買、保険代理業)が適正化措置の対象となり、1987年に東方エージェンシー、1997年に新葉地所を新設し、分社化した。2014年7月に東方興業は新葉地所を吸収合併し、商号を東方地所に変更した。