目次

閉じる

- 第1部

- 第2部

- 第3部

目次

閉じる

1984年に郵便局(郵便貯金)が自動機(CD・ATM)の全国ネットワークを構築したことなどを背景に、当行も顧客利便性の向上や取引基盤の拡大を図る目的で自動機サービスを拡充していった。

1980年10月、地銀CD全国ネットサービス(ACS:All Japan Card Service)が開始され、当行を含む地銀63行間でATMの相互利用が可能になると、県内でも当行が主導して同様の提携を進めた。1987年の千葉県信用農業協同組合連合会(県信連)に続き、1988年の千葉興業銀行、千葉相互銀行(現・京葉銀行)、県内の信用金庫、1989年の千葉県労働金庫、県内の信用組合との提携によって、県内全業態でのサービス提供体制「CAS(Chiba All Area Service)」が整った。

1990年2月、ACSと都市銀行間のATM提携(MICS:Multi Integrated Cash Service)が開始され、同年7月までにMICSの提携先に第二地銀、信託銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合、労働金庫が加わったことで、郵便貯金の全国ネットワークに対抗できる体制が出来上がった。

また、自行CD・ATMの稼働時間も順次延長し、1991年1月からは日曜日にも現金が引き出せる「サンデーバンキング」を開始した。このサービスは、翌年9月までにほぼ全店に拡大した。

ACS加盟行とのATM相互利用の効果もあり、当行のCD・ATM月間利用件数は1990年3月の375万件から1993年3月には552万件と飛躍的に増加した。

当行では、取引先との総合取引推進や事務効率化の観点から、EB※9など決済サービスの拡充に力を入れてきた。

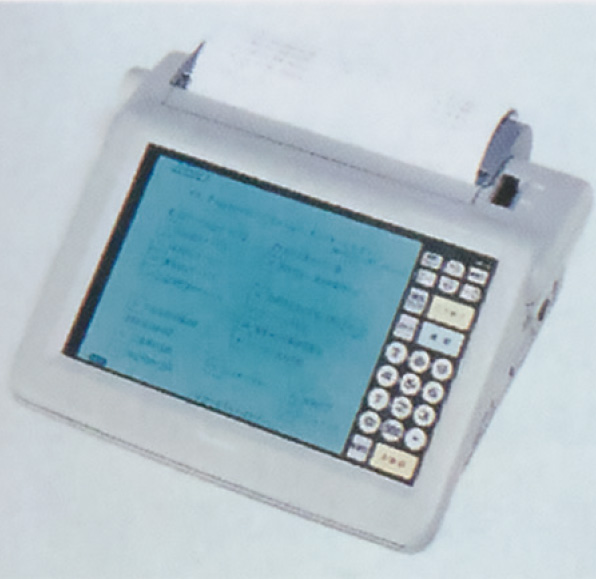

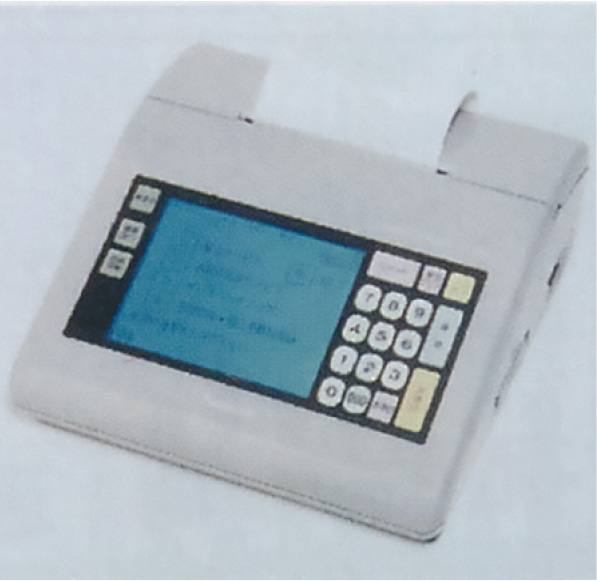

1983年11月に「オンラインデータ伝送サービス」を開始して以降、「資金振替サービス」(1983年12月)、「パソコンバンクサービス」(1984年2月)、「テレホン振込サービス」(1985年2月)と、利用媒体を増やしていった。1988年8月には独自に開発したEB専用の単機能コンピュータ端末「パートナー」による照会・データ伝送・資金移動サービスを開始した。その後の性能向上と機能追加によって、「パートナー」はパソコンが本格的に普及するまで当行のEBサービスの主力となった。

1990年5月には全国に先駆け、県内に本店を置く全金融機関による地域決済システム「C-NET」が発足し、代金回収サービスが開始された。さらに当行は、キャッシュカードで買い物代金の決済ができる「バンクPOSサービス」(1990年12月)、小規模事業者向け「ファクシミリ振込サービス」(1991年7月)など、新しい決済サービスを次々投入していった。

当行では、営業店の事務負担を軽減し、限られた人員で顧客対応に専念できる店舗体制を構築するため、住宅ローン・住宅金融公庫関連事務などの本部集中を進めてきた。1987年以降も火災保険質権設定、口座振替、不動産担保評価替えなどの事務を順次、事務集中部に移していった。

また、1988年7月からは県内各地に設置した「地区事務センター」による集中処理も開始した。交換持帰手形の処理、テレ為替受発信、振込入金通知などの本部集中が難しい事務処理を同センターが担うことで営業店事務の合理化が一層進んだ。1990年6月には、一部の出張所を除く県内および都内の全営業店の対象事務を六つのセンター(千葉西・我孫子・市川・船橋・木更津・佐倉)に振り分け、処理するようにした。

※9 EB

Electronic Bankingの略で、コンピュータと通信回線を使って企業や家庭から金融機関のサービスを利用する仕組み。