目次

閉じる

- 第1部

- 第2部

- 第3部

目次

閉じる

事務の厳正化・効率化などを進めるため、1974年5月に事務部を、企画部門の事務企画部と現業部門の事務集中部に分割して業務を明確化した。1980年2月には営業店向けに「オールA運動」を導入した。この取組みは、事務処理能力向上の具体的な目標を設定し、営業店ごとに達成度に応じた評価を行うもので、営業店事務全体のレベルアップに大きく貢献した。また、1982年4月より、従来の事務管理者制度を、副支店長・出張所長を営業店事務の統括責任者とする事務統括者制度へと見直した。

この他、1980年4月に「事務規定改定委員会」を設置し、約3年をかけて事務規定の全面改定を行った。完成した新しい「事務基準」は総則編から業務別の各編までを網羅した内容であった。

1979年、当行は地方銀行で初めて、行員が自主的に事務改善に取り組む「QCサークル運動」※3を導入した。ここでのテーマは、一算互明率の向上、端末機操作のミス率低減、口座相違の防止など現場視点のものが多かったが、回数を重ねるにつれ、営業推進や顧客サービスの向上に関するものにまで広がった。

若手行員を中心としたこの活動は11年続き、1990年に「提案制度」と併合して新提案制度「NOW」にリニューアルした。その後も手法を変えつつ、現在も「提案・要望掲示板」として行員の声を業務改善につなげている。

顧客利便性の向上と営業店事務人員の省力化を図るため、顧客自身が操作して現金引出などができる自動機の導入を進めた。

1973年10月、千葉駅前支店にCD(Cash Dispenser:現金自動支払機)1号機を設置して以降、設置店を順次増やしていった。1980年3月からはATM(Automated Teller Machine:現金自動預け払い機)の全店設置を進めたことで、店頭での入出金取引が大幅に減少した。その後、ATMに振込などの機能を追加し、休日稼働も開始したことによって、預金・為替事務の省力化が一層進んだ。

一方、業容の拡大で増加する営業店事務については、本部集中する対象事務を広げることで対処した。1973年4月、事務部内に「特約センター」「為替事務センター」を設置し、同年10月には自動振替、為替集中、手形交換、手形集中の各課を新設した。こうした人手を要する後方事務を事務センターが集中処理する手法は、機械化の進展とともに営業店事務の抜本的改革につながった。

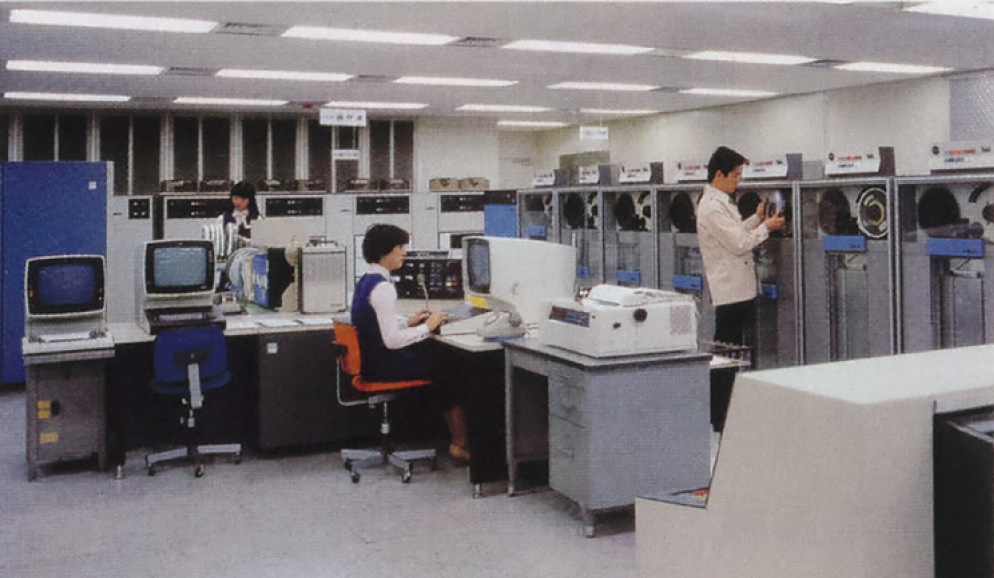

第1次オンラインシステムへの移行作業と並行して、1971年8月、第2次オンラインシステムの開発計画がスタートした。委託先に電電公社(現・NTT)を選定し、預金全科目、融資などにも対応する新システムの早期構築を目指した。1972年5月、新システムのホストコンピュータに、国内メーカー3社と電電公社が共同開発した「DIPS(Dendenkosha Information Processing System)」を採用することを決定、1974年3月に本店電算棟に設置した。

1976年5月、第2次オンラインシステムへの移行に着手し、翌年2月に完了した。第2次オンラインシステムでは、「CIF(Customer Information File)」を導入したことで顧客管理が格段に向上し、事務効率化と営業推進の両面で大きな効果があった。また、新端末機への切替えに約1年をかけ、1980年4月に完了した。

その間、1979年5月に第三次オンライン準備室を立ち上げ、1983年3月には従来の処理科目に加えて、仮受金、仮払金、損益勘定などの諸科目をオンライン化したことで、全科目オンラインシステムが稼働を開始した。また、DIPSの増設とソフト開発によってシステム容量を従来の6倍に拡大し、自動振替処理など急増する業務量にも対応した。

※3 QCサークル運動

QCとは、品質管理(Quality Control)の略で、小集団で取り組む職場の課題解決に向けた自発的な活動のこと。