目次

閉じる

- 第1部

- 第2部

- 第3部

目次

閉じる

企業の貿易拡大や積極的な海外進出に伴って、銀行の国際業務も進展した。当行においても外国為替中心の業務から、取引先企業の海外進出を支援するための体制整備に注力していった。

まず、欧州・米国・アジアに海外拠点網を築くため、1982年にロンドン、1985年にニューヨークと香港に駐在員事務所を開設した。その後、1987〜1991年にかけてこれらの事務所を支店に昇格させるとともに、1990年開設の米国・ロスアンゼルス支店を加えてネットワークの充実を図った。国内では、1985年2月に外国部を国際部と改称し、組織も拡充して海外拠点のバックアップ体制を整えた。

人材育成の面では、語学留学、ロンドンやニューヨークの銀行・証券会社へのトレーニー派遣など、実地研修を多く取り入れた。また、海外店では、管理職を含む多くのローカルスタッフを採用して陣容の充実に努めた。

この他、業務量の増加に合わせてシステム整備も進めた。1982年に稼働した外為総合オンラインシステムをはじめ、海外通信システム(スイフト)、ディーリングサポートシステム、海外店勘定系システム(GBS)を順次導入・更改した。さらに、1992年には国際情報系システムを導入し、他のシステムと連動させることで、さまざまなデータを国際部が的確・迅速に把握できるようにした。

営業推進においては、1991年10月に営業開発部内に国際業務推進室を設置し、海外拠点と連携して地元企業の貿易推進と海外進出支援にあたった。

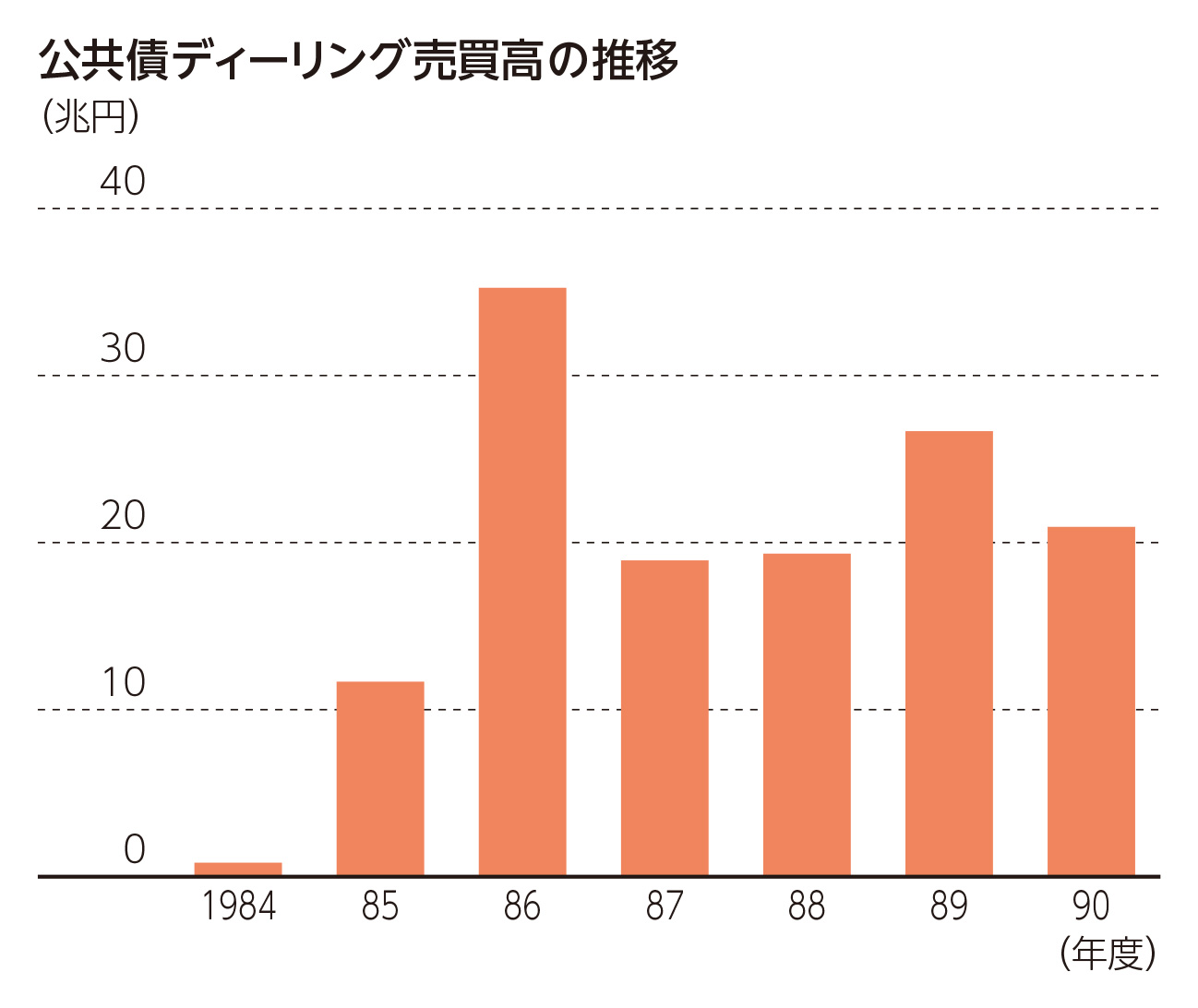

金融自由化の一環で、1984年に公共債のディーリング業務が解禁されると、当行はただちに認可を取得し、業務を開始した。当初は経理部内に新設した証券営業室の所管業務であったが、1985年に経理部から資金課・証券業務課・証券営業室を独立させ、市場業務の専担部署として資金証券部を設置した。債券ディーリングに関しては当初、残存期間2年未満の期近債のみの取扱いであったが、1985年6月からは、残存期間の制約がなく、すべての公共債を対象としたフルディーリングが可能となった。また、同年10月には長期国債の先物業務も解禁となり、業務内容がさらに拡大した。

1980年代に外貨資金市場が急速に拡大したことで、外貨資金ディーリングにも積極的に取り組み、大企業向けの外貨預金やインパクトローン(外貨建て貸出)の取扱いが増加した。

1985年12月、資金証券部のディーラーを本店から日本橋ちばぎんビルに移し、「マネーマーケットセンター」を設置して、内外円資金の一元管理を始めた。1988年3月には同センターを「総合ディーリングルーム」と改め、国際部と資金証券部のディーリング部門全体を集約し、国際化が加速する東京マーケットでの活動拠点とした。

1988年11月、資金証券部内に株式の純投資を扱う証券運用室を設置、翌年2月には資金証券部を証券部(証券営業室・証券運用室)と資金営業部に分離し、有価証券投資部門と市場性資金管理部門とに役割を明確化することで、おのおのの専門性を高めていった。

そして、ニューヨーク支店とロンドン支店の開設により、東京を加えた三大金融マーケットをつなぐ24時間ディーリング体制が整った。なお、資金営業部では1990年度から大口顧客向けにスポット資金やインパクトローンなどのダイレクトディーリングを開始し、マーケット情報の提供から取引成約まで一貫したサービスを提供していった。

1980年代後半から金利の自由化が進展したことで、金融機関の運用・調達金利もしだいにマーケット金利との連動性が高まり、内容も多様化・複雑化していった。このため、マーケットの変動リスクを極小化しつつ、安定的に収益の極大化を図る管理手法としてALM※7 が重視されるようになり、当行でも1987年6月に「ALM委員会」を設置して、金利予測に基づく総合的な調達・運用方法の検討を始めた。

その後、同委員会の下部組織として、1989年3月に「金利予測部会」を、翌年5月に「ALM部長会」を設置して、体制を強化した。

※7 ALM

Asset and Liability Managementの略で、資産負債総合管理を指す。中長期的な視点で資産と負債を総合的に管理し、収益の極大化とリスクの極小化を図ろうとする金融機関のリスク管理手法のこと。