目次

閉じる

- 第1部

- 第2部

- 第3部

目次

閉じる

1973年に創立30周年を迎えた当行は、新たな目標として総預金1兆円を目指し、「預金1兆円達成運動」を展開した。

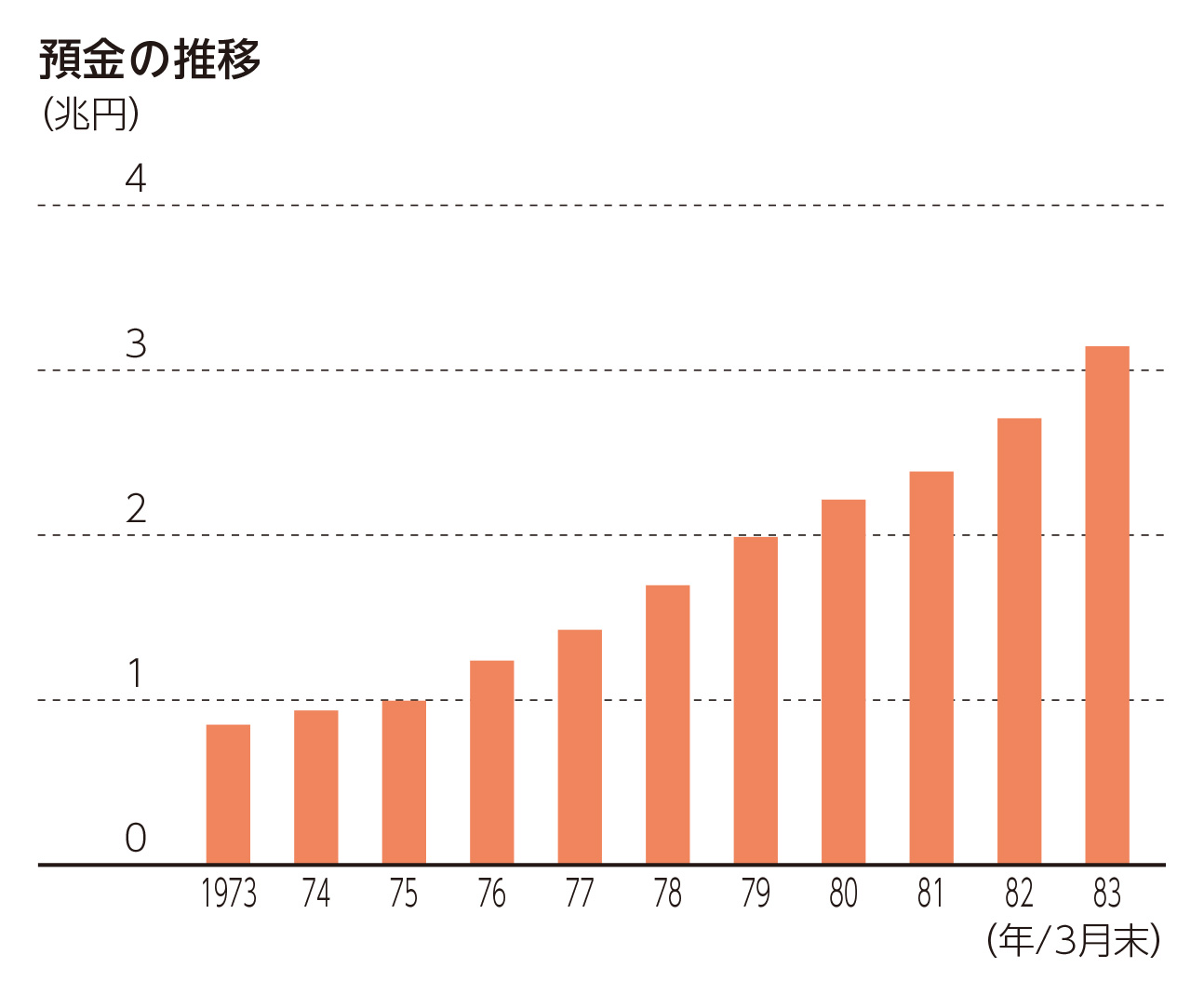

国内は、変動相場制への移行や第1次オイルショックなどによって混乱していたが、個人定期預金を中心に堅調に預金残高は増えていった。そして、1975年9月末に総預金は1兆838億円となり、当行は地方銀行6番目となる1兆円銀行の仲間入りを果たした。

この背景には、不況下でも県内の土地取引が比較的活発であったこと、就業人口や県民所得が漸増していたことなどの追い風があった。当行はこうした資金を着実に吸収し、拡大する自治体の資金需要にも十分応え得る経営体力を培っていった。

日本銀行理事大阪支店長から1975年5月に当行副頭取となっていた緒方太郎(おがた たろう)が、1976年4月、第4代頭取に就任した。緒方頭取は、千葉県商工会議所連合会会長(1979年6月〜1991年4月)、千葉県経済同友会代表幹事(1979年7月~1991年7月)、全国地方銀行協会会長(1986年9月~1987年5月)などの公職を歴任した。

総預金が1兆円を超えた当行は、続いて2兆円の達成を目指した。県内店では、個人顧客に対する家計取引のメイン化と定期預金獲得に力を入れ、年間2,000億円のペースで預金量は増加していった。

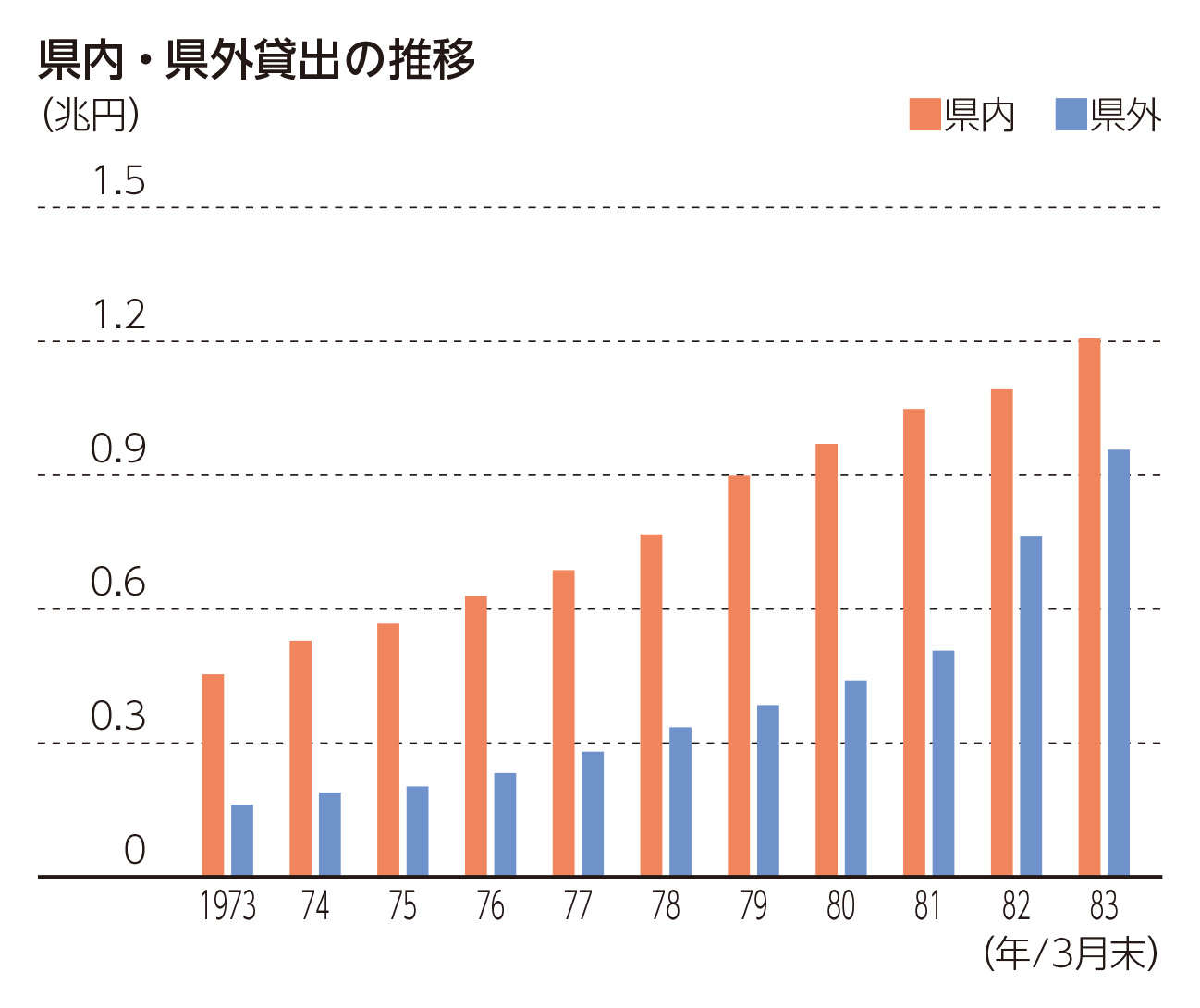

一方、県外店は法人預金が中心であった。企業が軒並み借入圧縮と取引銀行の整理に動くなかでも、取引先の多くが千葉県の将来性に期待を寄せ、当行との取引を維持してくれたことが大きな要因であった。県外店の預金残高は1979年3月には4,000億円台となり、6年間で約4倍に増えた。

これらの結果、当行は1979年6月に総預金2兆円を達成し、全国の地方銀行のなかで資金量が第2位となった。その後も、県内では店舗網を拡充しながら預金吸収に努め、県外店の法人預金の積上げなどもあって、創立40周年となる1983年3月に総預金は3兆円を突破した。

1974年10月10日、大久保太三郎相談役(第2代頭取)が死去した。享年75歳であった。同年10月19日、岩城頭取を葬儀委員長として、本店大ホールにて銀行葬を執り行い、各界から1,500人の弔問があった。

順調に増加する預金の運用先として、資金需要の旺盛な都内企業に焦点をあてた。1977年9月に東京支店(千代田区丸の内)、1982年10月に新宿支店を開設し、日本橋支店を加えた都心3か店を推進拠点とした。大・中堅企業向け貸出を中心に法人取引を拡大した結果、1983年3月末の県外店貸出残高は約1兆円となり、10年前と比べ約5倍に増えた。

また、都内営業で得た資金の流れや情報を県内営業に生かしていくため、1978年に業務渉外部、1981年に融資企画部を設置した。融資企画部は翌年に法人業務部と改称し、法人融資先に対する預貸の一元管理や、譲渡性預金(CD)など金利自由化商品の推進を行った。また、県内店の多くに法人取引の専担者を配置し、融資取引を主体とした営業活動で成果を上げた。

商品開発においては、中小企業ローン、商工ローン、工業団地進出企業ローン、賃貸マンションローン、ワイド事業ローンなど、事業者向けの制度融資を多数創設した。

商品と推進体制を強化したことで県内貸出は堅調に増加し、1983年3月末には残高が約1兆2,000億円となった。

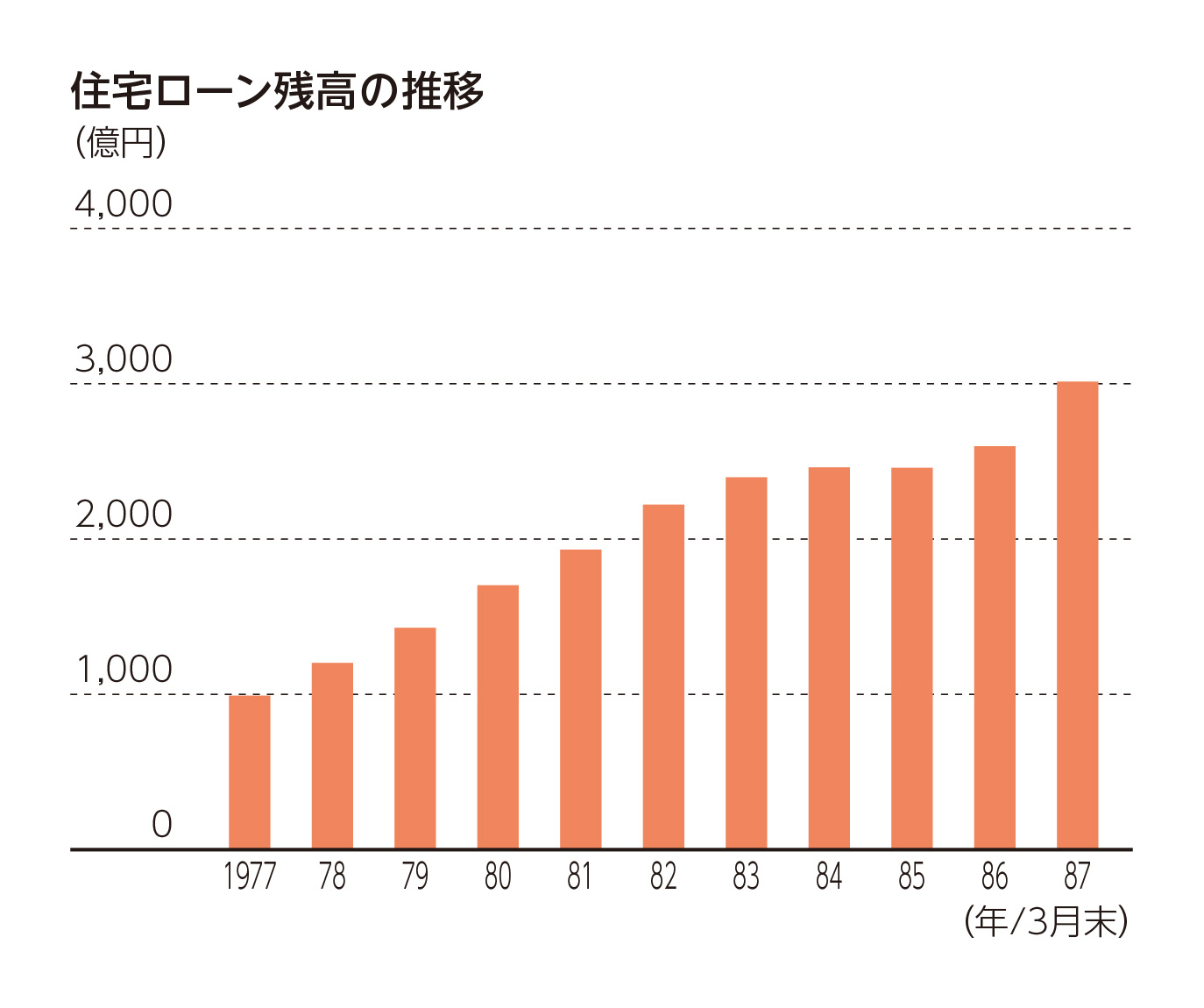

1975年からの10年間で、千葉県の人口は100万人増加し、県内の住宅着工戸数は年平均約6万戸と高い水準で推移した。当行では、こうした住宅需要を着実に取り込んでいくため、1974年に融資第二部(消費者ローン課、住宅金融公庫課)を設置した。1978年には同部をローン業務部と改称し、住宅融資に関する企画・推進・管理体制を強化した。また、営業店には1980年10月より、ローン専任の女性窓口担当者「ローンレディ」を配置した。

こうして、当行の住宅ローン残高は1977年度中に1,000億円を突破し、1987年3月末には3,000億円を超えて総貸出金の約1割を占めるまでになった。

国は、税収の落ち込みによって1975年度に5兆円にのぼる大量の国債を発行し、当行も国債引受シンジケート団※2を通じて相応の国債を保有することとなった。県内自治体においても、財源不足の補塡とインフラ整備のための地方債発行が相次ぎ、ここでも当行は県内シンジケート団の中核となって引受けに応じた。

こうして、公共団体などへの投融資残高は1974年度中に1,000億円を超え、1980年度には4,000億円に達した。

※2 シンジケート団

大型の資金調達に際して、シンジケートローンや有価証券の引受けのために複数の金融機関で組成される団体のこと。