目次

閉じる

- 第1部

- 第2部

- 第3部

目次

閉じる

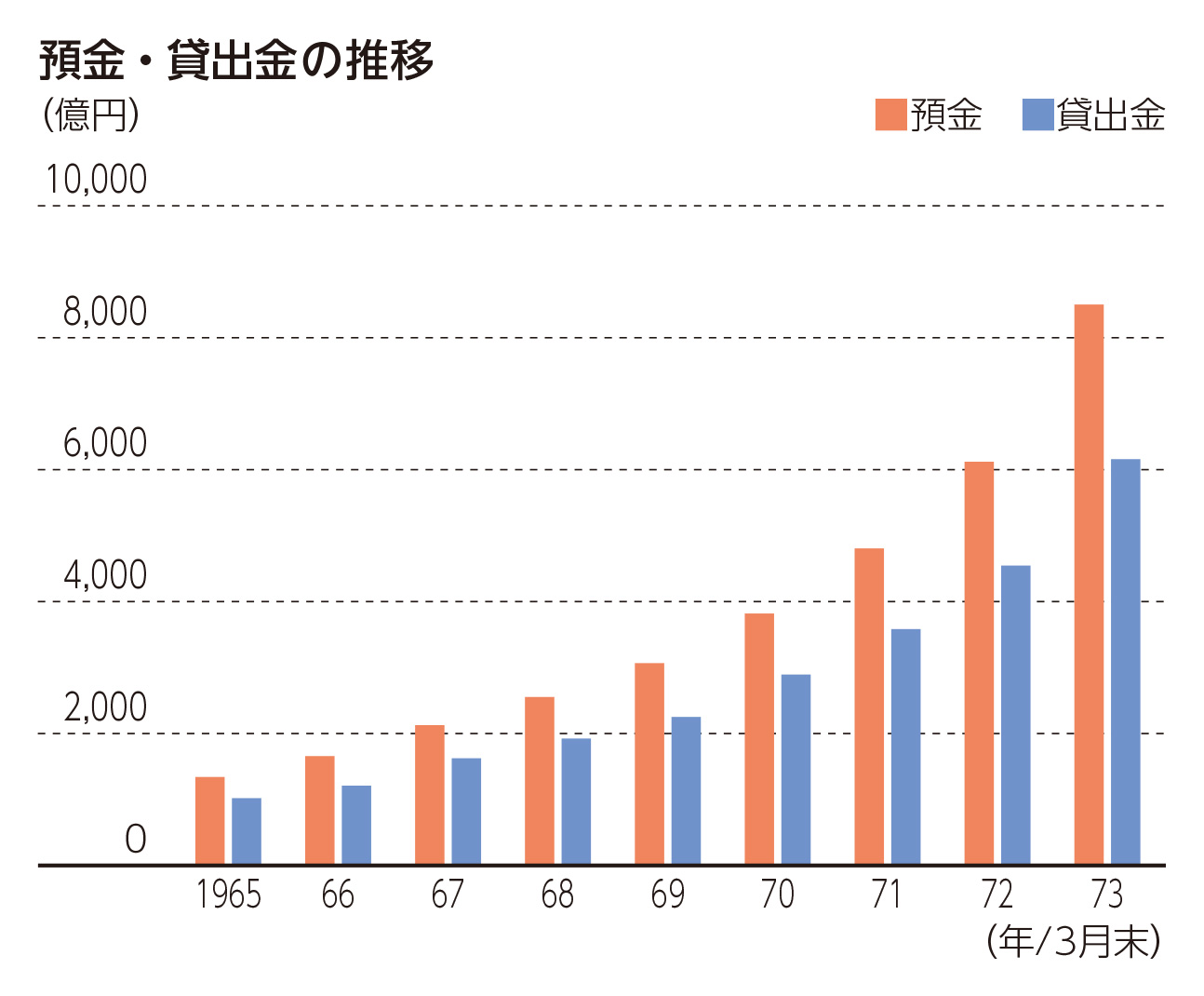

1963年9月末に預金残高が1,000億円を突破した以降も、県勢そのままに当行の預金量はさらに積み上がっていった。1966年12月末に2,000億円、1969年3月末に3,000億円、1971年9月末に5,000億円を突破し、創立30周年に向けた預金獲得活動の成果もあって1973年3月末には8,500億円となった。10年間で9.9倍、年率平均25.7%の増加であった。

預金増強において最も力を入れたのが、開発や造成に伴う漁業補償金、土地代金の受入れであった。京葉臨海工業地帯の造成のために支払われた漁業補償金は1972年までに956億円に達し、また、内陸工業団地やニュータウン整備、新空港建設などでも多額の収用が行われた。金融機関による預金獲得活動は熾烈を極めたが、当行は多くの人員を集中的に投入し、地元の強みを発揮して大きな成果を上げた。

事業者の旺盛な資金需要にも積極的に対応した。地域の開発資金や進出企業への融資を推進する一方、県内事業者向けに中小企業ローンや商業振興資金などの商品を創設して、地元重視の貸出姿勢を取った。こうして、1973年3月に融資残高は6,159億円にまで増え、10年間で9.3倍となった。

個人所得が向上し、消費が拡大したことで、銀行は1960年頃から個人取引の推進に力を入れるようになっていった。

それまでもさまざまな新種預金を開発したが、1972年8月に総合口座が解禁されると、当行も10月より取扱いを開始した。総合口座は、1冊の通帳で、普通預金・定期預金・定期預金を担保とする当座貸越ができる点で、当時画期的な商品であった。

また、持ち家志向の高まりで住宅ローンの申込みが順調に増えていたことから、1967年10月に生命保険付住宅ローンを投入し、1971年2月には住宅相談所を開設して、こうした個人の資金需要を積極的に取り込んでいった。

一方、預金口座を個人の家計口座に利用してもらう取組みも進めた。給与振込・年金受取の指定を推進したほか、口座振替サービスを拡充し、NHK受信料、各種公共料金、新聞購読料などの支払いを自動振替でできるようにしたことで、取引のメイン化につなげた。

この他、個人消費が拡大する過程で登場したクレジットカード業務にも着目し、1964年4月の日本クレジットビューロー(現・ジェーシービー)をはじめ、ダイヤモンドクレジット、日本信販(両社は現・三菱UFJニコス)などと提携し、利用代金の口座振替に対応していった。

1963年4月より、当行は外国為替業務の取扱いを開始した。当初は外国銀行と直接コルレス契約を結ぶことができない乙種外国為替銀行であったが、1972年3月に認可を受けると、東京銀行(現・三菱UFJ銀行)や外国銀行5行とコルレス契約を締結し、同年10月にはさらに邦銀5行、外銀20行を追加した。これにより、外為取扱高は1971年度の1億4,100万ドルから、1973年度には3億4,500万ドルへと大幅に増加した。

一方、公金業務においては、1963年の「地方自治法」改正により指定金融機関制度が導入され、当行は翌年に千葉県の指定金融機関となった。県内市町村にも積極的に働きかけた結果、1973年3月末時点で指定金融機関制度を実施した県内43市町村のうち、千葉市など35の自治体の指定金融機関を受託した。

この時期、人口増加の著しい県北西部を中心に都市銀行や信託銀行などの進出が相次いだ。1970年以降その動きは顕著となり、都市銀行だけで3年間の出店数は40以上、1973年3月末時点の県内都銀店舗数は74となった。

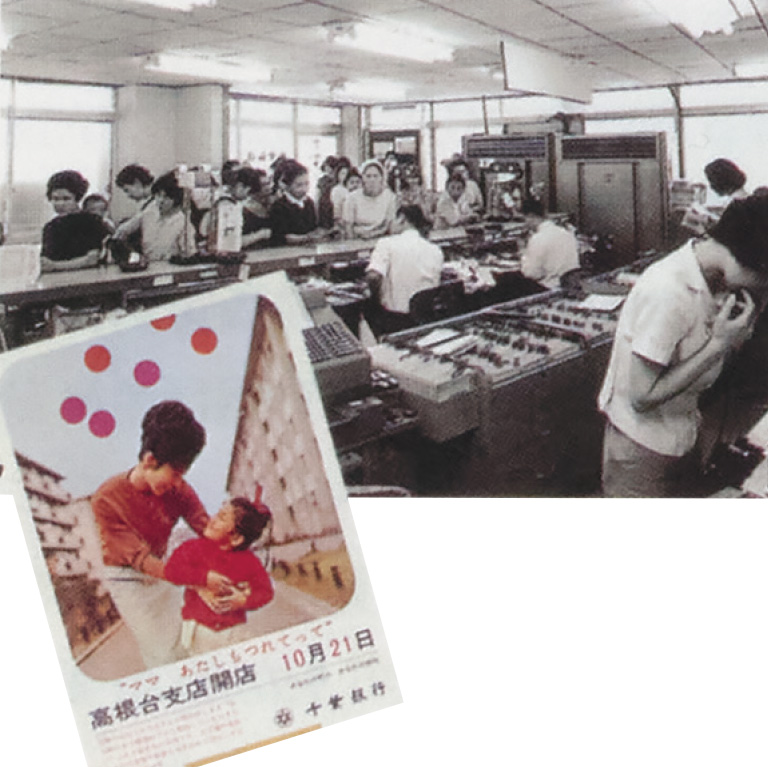

当行も1963年10月、日本初の公団団地内店舗となる高根台支店を開設して以降、豊四季(柏市)、常盤平(松戸市)、習志野台(船橋市)の団地内に次々出店していった。また、6地区にはバスタイプの移動出張所が巡行した。1973年3月末までの10年間で店舗新設は35にのぼり、店舗数は101(うち県内91)となった。

県外においては、1967年11月に大阪支店を開設した。また、都内店の移転や統廃合を進め、1968年10月には日本橋三越前に完成した9階建ての「日本橋ちばぎんビル」に東京支店(現・東京営業部)を移転した。