目次

閉じる

- 第1部

- 第2部

- 第3部

目次

閉じる

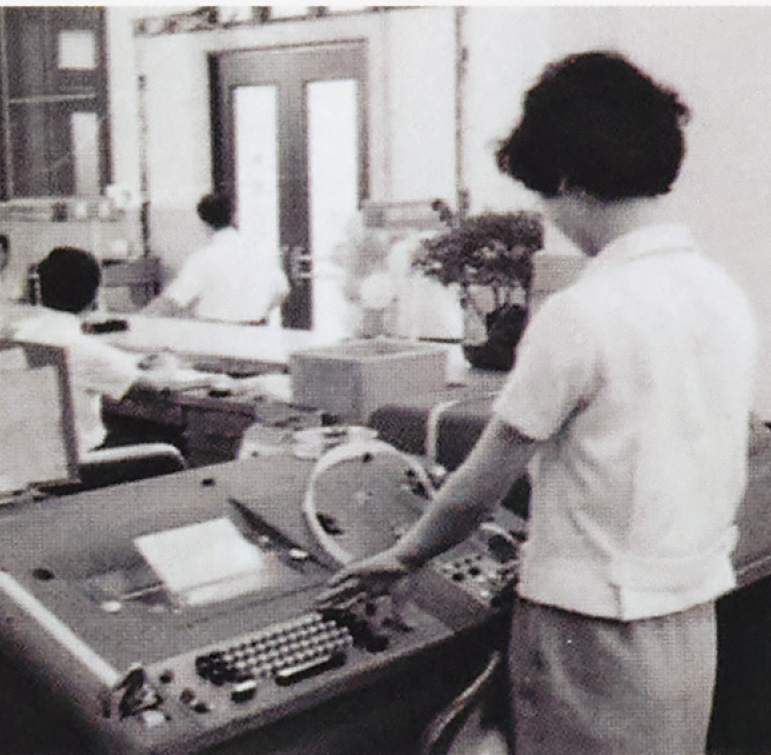

1965年に当行は初めて事務集中処理用のコンピュータを導入した。当初はIBM社製を採用したが、対応業務の範囲を広げたことで翌年9月に日本電気社製に変更した。

コンピュータの導入によって、それまで手作業中心だった各種統計・計算業務が機械化され、営業店への資料還元も容易となった。対象の業務は、普通預金・定期預金利息計算、自動振替処理、総勘定元帳集計、給与計算、月次決算、計数分析など多岐にわたり、営業店の事務負担が大幅に軽減した。

当時の本店内のコンピュータ室は収容スペースが十分でなく、事務の集中処理は当初、オフラインで行っていた。1973年の本店建て替えに合わせてシステムをオンライン化する計画であったが、想定以上に事務量が増えていったため、やむなく普通預金業務と為替業務を先行してオンライン化することとした。

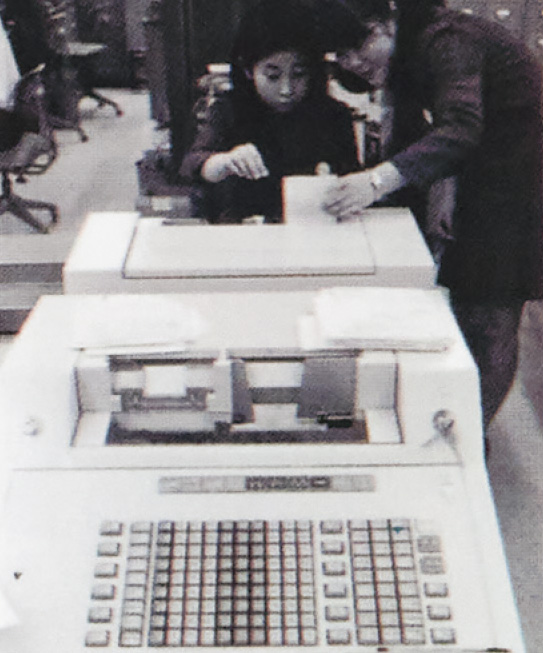

準備は委託先の日本電信電話公社(現・NTT)と協力しながら進めた。1971年1月、本店新館3階をオンラインセンターに改造し、富士通社製のオンライン用コンピュータを設置した。同年10月にまず、為替オンラインがスタートした。翌年1月には、京成駅前、小金原、八千代の3か店で普通預金オンラインがスタートし、1974年1月に全店でオンライン化が完了した。

1965年当時、本支店間の書類授受のほとんどは郵便を利用していた。また、定期的な現金輸送車の運行は週3回程度で、それ以外は営業店間で臨時に行っていた。こうした輸送体制を改善するため、1966年11月にメールカー制度を導入した。県内8路線でスタートし、1972年4月には16路線に拡大した。メールカーの定期運行は事務の合理化にもつながった。手形交換事務においては交換・取立できるエリアが広がり、資金回収を早めることができた。1967年2月には全店行内交換制度を開始し、顧客サービスの向上に努めた。取扱量が増えていた内国為替においても本部で集中処理する体制が整い、1968年3月に行内交換振込を開始、翌年7月に総合振込を集中処理へと変更した。

また、行内の為替通信の合理化に向け、テレタイプ網の整備を進めた。1962年7月に本店-東京支店間でテレタイプ通信を開始し、1971年10月までに本部を含め37か店にテレタイプ端末を設置した。その他の営業店は、テレファックスか電話で設置店と結び、テレタイプ網を構成した。為替オンライン移行前の行内の電信為替はこれによった。